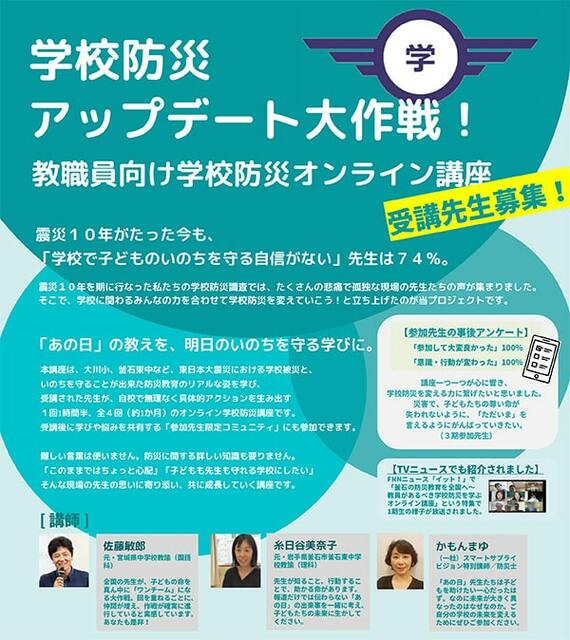

災害大国日本の「学校防災」テコ入れ急務の深刻 東北出身元教員と東日本大震災を学びに変える

そんなかもん氏は、東日本大震災当時、岩手県釜石市立釜石東中学校の教員だった糸日谷(いとひや)美奈子氏とも出会うことになる。釜石東中学校は津波で壊滅状態になったものの、教員生徒全員が高台に避難し「釜石の奇跡」と呼ばれた、まさにその現場にいた人物だ。

「震災後、教職から離れましたが、当時のことを思い出すのはつらくて、今まで語ることはできなかった。でも、今はあの日、私が先生として見たこと、感じたことを、先生にこそ聞いてもらいたい。奇跡と言われる釜石だが、私自身は後悔や反省ばかり。それを率直に伝えようと思った」(糸日谷氏)

かもん氏は、糸日谷氏に「釜石で防災を始めた」釜石東中学校の元同僚で、現在は文部科学省で子どもの安全教育に携わる人物を紹介してもらい、当時のことや、学校防災の現状、教員向け防災教育コンテンツに関する助言ももらったという。こうしてさまざまな縁から「学校防災アップデート大作戦!教職員向け学校防災オンライン講座」が誕生した。

「走って津波から逃げ切ったことが『奇跡』と呼ばれるままではいけないし、多数の犠牲者が出たことを『悲劇』とふたをしてはいけない。すべての垣根を取り払い、本当はどうあれば命が守れたのかをみんなで考える。震災直後ではとても考えられない座組ですが、10年経ってようやく夢がかないました」(かもん氏)

リアルを知ると、自分たちの学校のおかしさが見えてくる

講座は、1回1時間半、全4回(約1カ月)。幼稚園・保育園から大学まで、教職員や学校関係者であれば誰でも参加できる。

佐藤氏、糸日谷氏の実体験や、東日本大震災で被災した学校に起きたこと、有効だった防災教育について知り、参加者が自ら気づきを得て、実際に自分の学校で実践するまでをサポートする。参加者限定のSNSコミュニティーで、講座での学びや学校での悩みなどを共有することができるのも、大きな特徴だ。

まず初めに学ぶのは「先生自身の心をアップデート」すること。

自分の学校に起こる被災想定、すなわち自分たちを襲う“敵”すら知らずに子どもは守れないこと、「静かに並ぶ」「問題が起こらない」ことだけをよしとした防災訓練や、「現時点で最新・最善の戦い方が載っている書」であるはずの防災マニュアルが、どこに保管されているのかわからない「幻の書」になっていたり、 “敵”も知らないのにすでに戦い方の書が完成していることなど、現状の防災対策のおかしいところに気づいてもらう。

大川小は訓練は未実施、防災マニュアルはあったが、二次避難場所とされた「近くの公園か空き地」は実在せず、裁判では「事前防災の不備」が認定された。実際「防災マニュアルを見たことがない」「学校のどこにあるのかわからない」「訓練の内容が毎年同じ」など、マニュアルや訓練が形骸化している学校は少なくないそうだ。

「想定外」が起こるのが災害の常ならば、予定調和の防災訓練など「本番」ではまったく意味を成さない。釜石、大川の事例では「過呼吸の生徒が続出した」「先生でも恐怖で足が震えて、訓練どおりの行動ができなかった」「停電で放送が使えなかった」という。訓練でやったことがないことはできない、いや訓練でできたことすらできなくなるのが災害なのである。

そして、一人の先生だけ防災意識が高くても子どもたち全員を守ることはできないし、関係がギスギスしているチームが有事に急に最高のチームになるわけもない。平時から人間関係をよくしておくことも大事な「防災」で、職場での仲間づくりや、無関心な同僚の巻き込み方、管理職へのアプローチの仕方などについても事例から学んでもらうという。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら