時間はかかりますが、習慣化すると「その状態が心地よい」に変わり、自ら取り組めるようになります。でも、そこまで粘り強く支援し続けるのが大人側の役割。そう考えて取り組むことが大きなポイントです。

人気の「ビー玉貯金」もトークンの一種だ

木附隆三先生が30年以上前に考案した「ビー玉貯金」という、教員に人気の実践がありますが、僕はこれもトークンと捉えて取り入れています。

例えば「困っている人がいたら助けられる人になろう」という学級目標に対して、よい行動をした子がいたとき、クラス全体でよい行いがあったときは、専用の瓶にビー玉を入れます。そして、ビー玉がいっぱいになったら、「パーティーをする権利」という報酬を与えます。パーティーを自分たちで企画し、実行する権利です。

(写真:田中氏提供)

頑張りが可視化されるので子どもたちは自分で成長を実感できるようになるし、学級目標達成後のパーティーの実行では企画力や仲間と「協同する力」も育まれます。僕は、とくに「協同する力」を身に付けてほしいので、年間でパーティー権を複数回提供できるよう、瓶は大きすぎないものを選んでいます。

しかし、子どもたちの自己申告に任せると、あることないこと「よい行い」を報告してくる場合も。だから、「僕が気づいたクラスのよさ」を基準にビー玉を入れるかどうかを決めています。

ただし、出し惜しみはせずよい活動があったらどんどんビー玉を入れていく。そうすると、子どものモチベーションが維持されるだけでなく、教員側も子どもたちのよいところや成長により注目できるようになります。

「学級内通貨」でさまざまなプラスを生むコツ

――仮想通貨で新たな経済圏をつくるなど、トークンエコノミーは実社会でも応用されています。

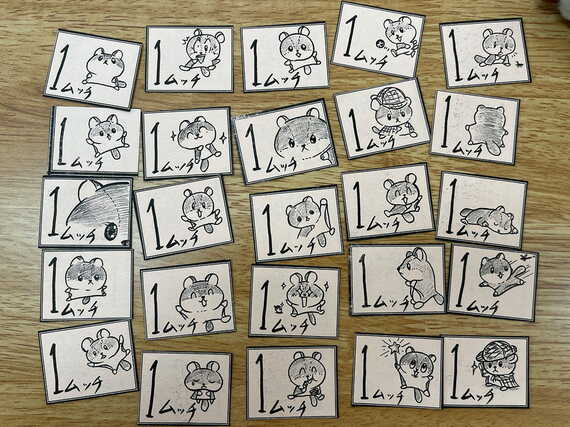

僕のトークンの活用は、まさにそれに近い。実は「学級内通貨」も作っていて、さまざまな物や権利に交換できるようにしています。毎年異なるイラストを描いて印刷していますが、例えばオリジナルキャラクターであるムササビの「むっちゃん」の紙幣を作ったときは、単位を「1ムッチ」と呼んで流通させました。同じ1ムッチでも、むっちゃんのいろんな表情を描くことで、集めるのが楽しくなるよう工夫しています。

(写真:田中氏提供)

――どのような場面で学級内通貨を与えるのでしょうか。

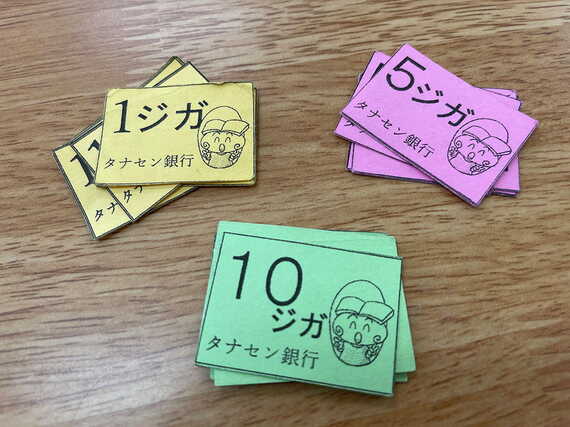

主に習慣化してもらいたいことに対して与えます。例えば、以前お話しした自主学習ノートは、提出1回につき1枚の学級内通貨を付与。ちなみに今年は「ジガくん」というキャラクターで自主学習用通貨を発行しています。ジガ通貨の活用で最近では「自主学習は提出して当たり前」になってきました。

(写真:田中氏提供)