提出の強制をしたら、「自主学習」ではなく「宿題」だ

――自主学習ノートを取り入れている学校は多いですが、やり方はさまざまのようです。田中先生はどのように取り組まれていますか。

僕が導入している目的は2つあります。1つ目は子どもたちの「家庭学習の習慣化」、2つ目は「自分の興味・関心を追求する楽しさの気づきの会得」です。多くの学校や先生方もこれと同じようなことを目指していると思いますが、提出を必須としている場合が多いのではないでしょうか。

僕はあくまで「自主的な営み」であるべきと考えています。自主学習を強制したら、それは名前を変えただけで宿題と同じですよね。宿題は、「よかれと思って」と大人の都合で子どもたちに課すものなので、子どもたちにとっては「自主的な学び」となりづらい。

実際、「今日は宿題なしだよ」と言えば、子どもたちは大喜びするのではないでしょうか。それは宿題がなければ学べない、学ばない子を育ててしまっているのだと思います。しかも一律一斉の宿題だと、「こんなの簡単」だと思う子もいるし、できなくて悩んでしまう子もいる。これは個別最適な学びへの配慮がされているとはいえないですよね。

だから僕は、一律一斉型の宿題はいっさい出さず、自主学習ノートを導入しているわけですが、これも「やってもやらなくてもよいもの」と設定しています。1日1ページの子もいれば2日おきにまとめてやる子もいるし、自分のペースでOK。選択できることが意欲につながると思うので、ノートも各自が好きなものを使ってもらっています。

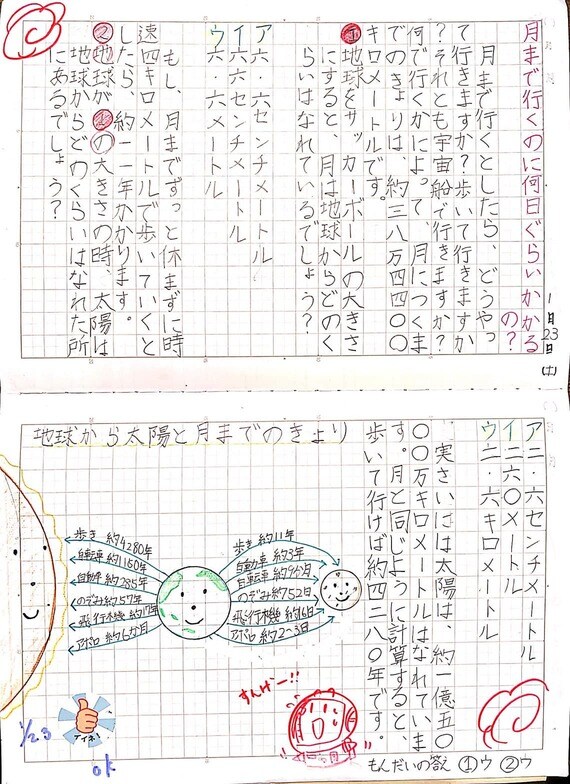

(写真:田中氏提供)

――保護者には、どのように伝えているのでしょうか。

学級通信を通じて自主学習ノートの2つの目的や取り組みをお伝えし、「やってみませんか」という声がけはしますが、強制はしません。「基本的には学校の中ですべての学習が完結するよう僕が責任を持ってやっていますので、そのうえでお子さんがやりたいことがあればやらせてあげてください」というスタンスです。

そのため、今だとやっている子はクラスの3分の2くらい。でも、出さない子も何もやっていないわけではなく、家庭で購入した問題集やタブレット端末で通信教材などに取り組んでいます。目的の1つである「家庭学習の習慣化」に当たり、自主学習の「かたち」はどのようなものでも構わないと考えています。

モチベーションを引き出す3つの方法とは?

――しかし、いわゆる「宿題」に慣れていた子や、家庭学習に慣れていない低学年の子が、「やってもやらなくてもいい」と言われてやる気になれるのでしょうか。

最終的には、もう1つの目的である「自身の興味・関心を追求する楽しさの気づき」を会得してもらいたいので、その内発的動機を引き出すため、毎日やりたくなるようなさまざまな外発的動機づけは行っています。そのうちの主な3つの方法をご紹介しましょう。

1つ目は、クラスに初めて自主学習ノートを導入する時期にほぼ毎日やっていることですが、学校で実際に自主学習ノートをやってみるのです。「テーマは何でもいい、教室のどこでやってもいい、誰とやってもいい、1人でやってもいい。30分後に、取り組んだノートを提出してください」と言ってやらせてみる。これを繰り返すと、教員が各児童のペースを把握できるのはもちろん、子どもたちも自分のペースや自分に合った学び方がつかめるようになっていきます。