子どものモチベーションを上げる「トークン」とは?

――前回の連載で、子どもたちのやる気を引き出すツールとして「トークン」のご紹介がありました。詳しくお聞かせください。

「トークンエコノミー」という心理療法があります。トークン(代用貨幣)と呼ばれる報酬を活用して子どもたちの望ましい行動を強化する行動療法で、通級による指導の場や学級経営などで取り入れられています。

トークンの形は、大人側が用意したコインやおはじき、スタンプやシールなどさまざま。子どもたちがよい行動をしたらトークンを渡すのが基本ですが、続けているとしだいに自発的に行動できるようになります。外発的動機を内発的動機に変えていくのが、この手法の大きな特徴です。

子どもたちのネガティブな行動に着目して指摘を続けても改善に向かわないことが多く、お互いつらい状況になりがちです。積極的によいところに注目し、プラスのやり取りを通してよい関係性を築いていこうと考え、取り入れ始めました。

――具体的な使い方を教えてください。

まずはスタンプからご紹介しましょう。過去に小学1年生の担任だった際、よく離席してしまう子がいました。保護者のお話によれば、「自由度の高い保育園にいた。本人が落ち着く体勢で床に座って過ごすことが多かった」とのこと。その状況から入学を機に着席を求められるようになったのですから、落ち着けないのもうなずけます。

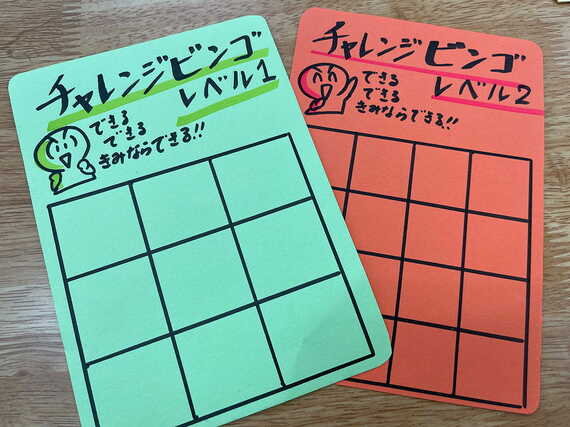

そこで「10分間、席に着けたらこのカードにスタンプを押してあげるね」とカードを手渡しました。それは9マスのビンゴになっていて、着席できたら彼が好きなマスに自分で選んだスタンプを押す。そして、全部のマスにスタンプが押された「オールビンゴ」となったら次のカードを選べるようにしました。また、彼だけが目立ってしまわないよう、希望者全員にカードを渡しました。

(写真:田中氏提供)

すると、彼は次々にビンゴを達成。彼と話し合って着席時間を少しずつ延ばしていったところ、最終的にスタンプなしでも着席して授業を受けられるようになりました。たかがスタンプですが、「自分で選んで押せる」「ビンゴゲームが楽しい」「周りの子の励まし」など、さまざまな報酬が得られることでよりよい行動を目指せるようになったのです。