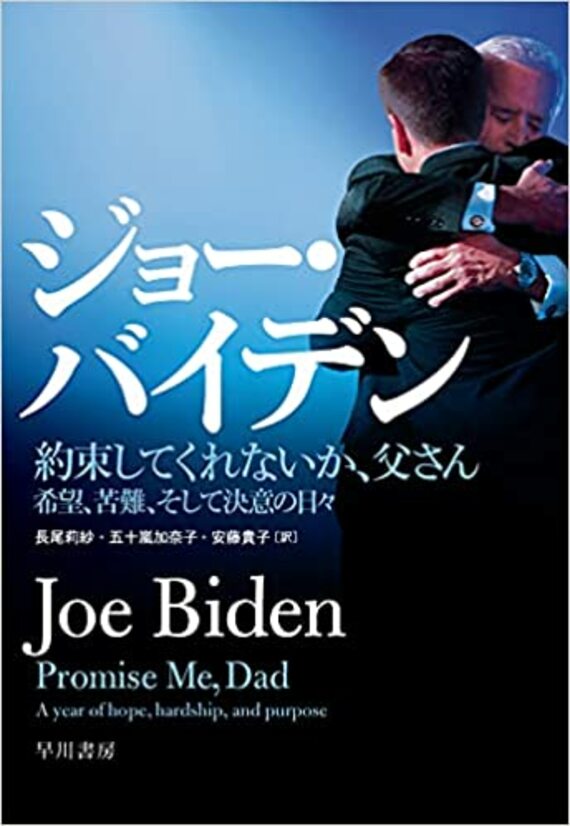

バイデン大統領支える「がんで逝った息子」の存在 苦難の中でいかに大統領選出馬を決めたのか

ワシントンの特派員時代、ここでバイデン上院議員と乗り合わせたことがあった。われわれジャーナリストだけでなく、議会スタッフとも気軽に言葉を交わす光景をいまも憶えている。当時、上院の外交委員長の要職にあったのだが、その飾らない人柄は共和党の保守派の議員にすら好かれていた。

それだけにバイデン家に再び降りかかった悲運には、ジョーの人柄を知る多くの人たちが心を痛めた。ジョーが息子と共に難病と闘いながら、とてつもなく重い決断を迫られていたことを知っていたからだろう。次期大統領選に出馬すべきか、否か──。

脳腫瘍の囚われ人、ボーは、地元デラウェア州の現職司法長官であり、バイデン選対の総参謀長を務める逸材だった。彼の存在なくしてホワイトハウスなど望めない。しかも、当のボーは父親の出馬を心から願い、自分の病が父の出馬の足かせになってはならないと考えていた。

「父さん、父さんは、出馬しなきゃだめだ。そう約束して」

ボーは病床からそう訴えながら、最期までがんに壮絶な戦いを挑み、力尽き逝ってしまう。

「大統領になってがんを撲滅させたかった」

ジョー・バイデンは、ボーの言葉を心のなかで反芻しながら、側近と共に出馬の可能性を探り始める。すでに民主党内には不動の有力候補、ヒラリー・クリントンが着々と準備を整えつつあった。有能なスタッフをバイデン陣営からも引き抜き、巨額の選挙資金を集め、全米の党組織を手中にしつつあった。

だが、バイデンの選挙参謀たちはなお勝機ありとして出馬を強く薦めていた。その後の経緯を知らない読者がこのくだりを読めば、バイデンは出馬すると確信するにちがいない。だが、ジョー・バイデンは、オバマ大統領と共にローズガーデンでの記者会見に臨んで不出馬の決定を全米に伝えたのだった。

「もしも何にでもなれるとしたら、大統領になってがんを撲滅させたかった」

許されることなら合衆国大統領としてがんに打ち克つ国家プロジェクトを手がけたかった。このくだりこそバイデン家の愛と挫折の物語にふさわしいクライマックスだ。首都ワシントンで十数年にわたり大統領政治を取材した経験が私になければ、ここで筆を擱(お)いて解説の任を果たしていただろう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら