その後、2010年に孤独を解消する分身ロボット「OriHime」を開発。その2年後に研究室を株式会社化して「オリィ研究所」を立ち上げた。現在は分身ロボットの開発とレンタル収益を柱に社員を20名ほど抱えるまでになった。「OriHime」は今、孤独の解消という役割を超えて、コロナ禍の中でテレワークのツールや受け付け・接客サービスの一環としても活用されている。

「生きることがつらかった自分にとっては、孤独を解消する道しるべを少しでも社会に示すことができたら自分にも生まれた価値がある。そう思って生きてきました。また身体も強くないので、17歳の時にとにかく30歳までは頑張ろうと決めた。人生30年計画です。残りは13年間。どう過ごすかを必死に考えた結果、会社をつくったのです」

通常、研究開発を続けるつもりなら、大学に残ったり、海外に留学したりするほうが有利だと考えるかもしれない。だが、オリィさんはどちらも興味はないという。

「私はいつも何になりたいかではなく、何をしたいかということを考えてきました。大学の先生になりたいとは思わないし、海外留学にも関心はありません。日本はこれから超高齢化社会を迎えるに当たり、人を活かす技術に関しては世界でもトップレベルにあります。私が研究をする場所として日本はいちばん環境がいいのです」

老若男女「フラットな社会がやってくる」教え合い学び合うすすめ

そんなオリィさんは現在の日本の教育についてどう考えているのだろうか。

「教育は時代によって変わりますし、何が正解かは人によっても違うと思います。そこで私が考えていることがあります。1つはリアクションです。リアクションをもっと拡張できないかということです。私は、雑談の面白さは話の内容よりリアクションにあると思っています。笑ったり、突っ込んだり。リアクションには人を動かす力があります。先生も子どもたちに接するとき、下手にアドバイスや評価を下すのではなく、よいリアクションをするように努めるべきではないか。

もう1つは、世代間の関係性をもっとフラットにしたほうがいいということです。今、文化の違いは距離によるものではなく、世代間の壁によるほうが大きい。IT化で世代間の異文化度はますます加速しています。5年後の常識は今の常識と違うかもしれない。その意味で、年上、または年下の友達をいかにつくるかが大事になってくると思います。老若男女平等社会の到来です。年上にとって年下はもはや導く存在ではない。助け合う存在なのです。その意味で、学校の先生も中高生にお金を払って教えてもらうくらいの学び合う姿勢が必要だと思っています」

そう語るオリィさん。今後どのような試みに取り組もうとしているのだろうか。

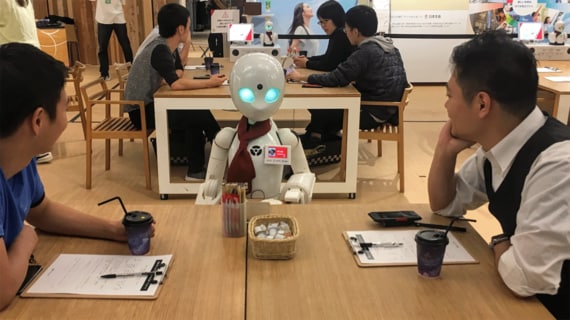

「今は筋萎縮性側索硬化症(ALS)など寝たきりの方々が分身ロボットを使って、カフェで働き、お金を稼ぐ分身ロボットカフェというプロジェクトを進めています。ほかにも企業では、寝たきりの方を分身ロボットを媒介として雇用するケースも出てきています。こうしたシステムをパッケージとして世の中に広めていきたい。そして孤独を解消し、皆が助け合い、学び合う社会を実現させていきたいと思っています」