80系を手本とした前面2枚窓の形状は、大手・中小私鉄の車両はもちろん、電気機関車やディーゼル機関車、気動車、路面電車、さらには産業用鉄道の車両にまで採用された。これは日本の鉄道において特異なる流行デザインであり、これらの前面2枚窓の車両が「湘南顔」と呼ばれるようになった。80系電車は1980年代初頭までにすべて廃車となったが、そのデザインを踏襲した湘南顔車両はその後も生き続けている。

「青ガエル」も湘南顔一派だ

最近まで渋谷駅ハチ公前広場に車体が保存されていた「青ガエル」こと東急電鉄5000系(旧)もその1つだ。

超軽量構造の車体と最新鋭機器を搭載して1954年に登場した電車で、ライトグリーン1色に塗装されていたことと下膨れの車体がカエルを連想させ、「青ガエル」の愛称で利用者に親しまれた。

その高性能と使いやすさから、東急での引退後も多くの地方鉄道に譲渡された。福島交通(福島県)、松本電鉄、長野電鉄、上田交通(いずれも長野県)、岳南鉄道(静岡県)などで活躍し、最後まで現役だった熊本電気鉄道(熊本県)の5101A号車が2016年2月に引退した。

-

元祖湘南顔の80系湘南電車

(筆者撮影) -

東海道本線を長編成で疾走する80系湘南電車

(筆者撮影) -

東海道本線掛川付近を走る80系湘南電車

(筆者撮影) -

米原駅で「急行たかやま」(左)と並ぶ

80系湘南電車(筆者撮影) -

名古屋駅で特急「しなの」381系(右)と並ぶ80系

(筆者撮影) -

「青ガエル」の名で親しまれた東急5000系

(筆者撮影) -

「青ガエル」の名で親しまれた東急5000系

(筆者撮影) -

熊本電鉄に渡った元東急5000系

2016年まで活躍した(写真:坪内政美) -

長野電鉄に渡った元東急5000系

廃止された木島線を行く(筆者撮影) -

長野電鉄に渡った元東急5000系。湯田中駅で

特急車両2000系(左)と並ぶ(筆者撮影) -

松本電鉄で活躍した元東急5000系。長野県では

3つの私鉄が5000系を譲り受けた(筆者撮影) -

岳南鉄道に譲渡された元東急5000系

(筆者撮影) -

かつての主力5000系(左)と現役の8000系(右)

こちらは元京王井の頭線の3000系だ(筆者撮影) -

京王井の頭線のかつての顔、3000系

(筆者撮影) -

井の頭線3000系は2011年まで活躍した

(筆者撮影) -

元井の頭線3000系を改造した

岳南鉄道7000系(筆者撮影) -

岳南鉄道7000系は1両で走る

(筆者撮影) -

上毛電鉄に渡った元井の頭線3000系

(筆者撮影) -

上毛電鉄は全車両が元井の頭線3000系の

700形に統一されている(筆者撮影) -

上毛電鉄の大胡車庫内で電気機関車と並ぶ

700形(筆者撮影) -

北陸鉄道に譲渡された元井の頭線3000系

(筆者撮影) -

京王帝都電鉄(現・京王電鉄)の「湘南顔」2000系

緑の塗装で「グリーン車」と呼ばれた(筆者撮影) -

京王「グリーン車」一族の2700系

(筆者撮影) -

伊予鉄道に譲渡された元京王2010系

現在は引退している(写真:松波将誉) -

伊予鉄道から銚子電鉄に渡った

元京王2010系(筆者撮影) -

特急「四国」として本線を疾走する南海電鉄1000系

(筆者撮影) -

南海電鉄高野線の21000系

1990年代の新塗装だ(筆者撮影) -

京福電鉄(福井)に渡った元南海11001系

京福では3000系と呼ばれた(筆者撮影) -

一畑電車に渡った元南海21000系

(筆者撮影) -

一畑電車で活躍した元南海21000系

(筆者撮影) -

一畑電車で活躍した元南海21000系

(筆者撮影) -

大井川鉄道に渡った元南海21000系

今も南海時代の塗装で走る(筆者撮影) -

大井川鉄道に渡った元南海21000系

(筆者撮影) -

北海道・別海村営軌道の自走客車

このような車両にも2枚窓は普及した(筆者撮影) -

岩手開発鉄道のキハ202号。前面は完全に平らだが

2枚窓のデザインだった(筆者撮影) -

1983年に廃止された東武鉄道熊谷線を走った

キハ2000形ディーゼルカー(筆者撮影) -

総武流山電鉄(現・流鉄)の1200形

西武鉄道の501系を譲り受けた(筆者撮影) -

快特などに使われた京急電鉄の旧600形

京急にも前面2枚窓の車両が複数あった(筆者撮影) -

小田急電鉄の2200形。前面は傾斜していないが

2枚窓を採り入れた車両だ(写真:松本正敏) -

鹿島鉄道(廃線)には何両もの湘南顔

ディーゼルカーが走っていた(筆者撮影) -

鹿島鉄道のキハ430形。東武熊谷線キハ2000と

類似したデザインの車両だった(筆者撮影) -

鹿島鉄道キハ430形は富山県の加越能鉄道

から移籍した車両だった(筆者撮影) -

鹿島鉄道キハ430形は一時期

新型車と合わせた塗装になった(筆者撮影) -

鹿島鉄道のキハ714形。元は北海道の

夕張鉄道で活躍した車両だった(筆者撮影) -

茨城交通(現・ひたちなか海浜鉄道)ケハ600形

日本初のステンレス製気動車だ(筆者撮影) -

茨城交通のキハ1103

元は北海道の留萌鉄道(廃線)の車両だった(筆者撮影) -

1999年に全線廃止された新潟県の蒲原鉄道線

前面2枚窓の電車が活躍していた(筆者撮影) -

蒲原鉄道を走っていた前面2枚窓の電車

(筆者撮影) -

栗原電鉄(宮城県・廃線)も2枚窓の車両があった

C15形を先頭に走る2両編成(筆者撮影) -

栗原電鉄のM15形

(筆者撮影) -

富士急行のオリジナル車両3100形

(筆者撮影) -

長野電鉄の特急電車2000形

(筆者撮影) -

長野電鉄の特急電車2000形

(筆者撮影) -

新潟交通電車線(廃線)のモハ10形

(筆者撮影) -

2枚窓の電車は新潟交通電車線の主力だった

(筆者撮影) -

遠州鉄道の30形は正統派の湘南顔だ

(筆者撮影) -

地上時代の新浜松駅に停車中の

遠州鉄道30形(筆者撮影) -

福井鉄道南越線(廃線)を走っていた

130形電車(筆者撮影) -

福井鉄道南越線の粟田部駅に停車する130形

同線は1981年に全線廃止された(筆者撮影) -

福井鉄道の140形

(筆者撮影) -

近江鉄道にも湘南顔の電車が複数存在した

(筆者撮影) -

名古屋鉄道の5000系。国鉄東海道本線の80系と

競争を繰り広げた(筆者撮影) -

紀州鉄道のキハ600形。大分交通耶馬渓線(廃線)

から譲り受けた車両だった(筆者撮影) -

同和鉱業片上鉄道(廃線)のキハ312

現在も保存されている(筆者撮影) -

岡山臨港鉄道(廃線)のキハ7001

カットボディが保存されている(筆者撮影) -

高松琴平電気鉄道の62形

(筆者撮影) -

広島電鉄宮島線を走っていた1090形

(筆者撮影) -

かつての西鉄福岡駅を出発する

西日本鉄道の20形(筆者撮影) -

かつて特急に使われた西鉄1000形

3ドア・冷房化された後期の姿(筆者撮影) -

西鉄宮地岳線(現・貝塚線)を走っていた313形

(筆者撮影) -

西鉄宮地岳線(現・貝塚線)を走っていた313形

(筆者撮影) -

島原鉄道のオリジナル車両、キハ4500形

(筆者撮影) -

急行「銀河」を牽くEF58形電気機関車

湘南顔は機関車にも波及した(筆者撮影) -

急行「銀河」を牽くEF58形電気機関車

(筆者撮影) -

湘南顔の電気機関車、長野電鉄のED5100形

(筆者撮影) -

福知山線を走るDD54形ディーゼル機関車

独特なスタイルだが前面2枚窓だ(筆者撮影) -

播但線を走るDD54形ディーゼル機関車

(筆者撮影) -

前面2枚窓の路面電車

都電7000形(筆者撮影) -

アメリカの路面電車をベースとして

開発された都電5500形(筆者撮影) -

土佐電気鉄道(現・とさでん交通)の600形

(筆者撮影) -

木曽森林鉄道の機関車、DBT113号

(筆者撮影) -

湘南顔の「進化形」といえる西武鉄道101系

(筆者撮影) -

西武多摩川線を走る101系

(筆者撮影) -

西武101系を譲り受けた上信電鉄500形

(筆者撮影) -

西武101系を譲り受けた三岐鉄道751系

(筆者撮影) -

湘南顔の発展スタイルといえる国鉄157系

(筆者撮影) -

2枚の窓がつながったデザインの福井鉄道200形

(筆者撮影) -

80系電車と同時期に登場したEH10形電気機関車

(筆者撮影) -

前面2枚窓デザインの近鉄10100系ビスタカー

(筆者撮影) -

車内から見た湘南顔。運転席からの視界は広い

(筆者撮影) -

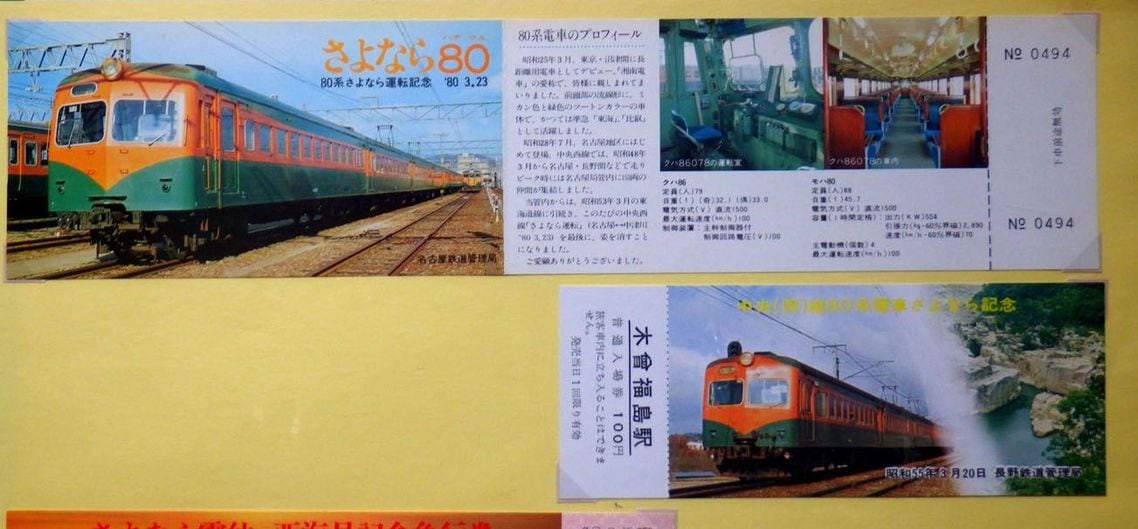

国鉄80系引退時の記念乗車券

(筆者撮影)

無料会員登録はこちら

ログインはこちら