デンマークとオランダが先鞭、EUが目指す柔軟な労働市場と雇用保障

対外的には経済のグローバル化でコスト競争が激化、対内的には共働きの増加によって伝統的な家族モデルが崩壊する--1990年代の先進国はどこも共通した課題を抱えていた。こうした課題に対して各国は各様のやり方で対応を図ってきたが、雇用政策については永らく、解雇を容易にし市場原理を徹底する米国型と、雇用保障を強くする代わりに高い税負担を強いる北欧型の二つしかないのが実情だった。

ここに“第3の道”を持ち込んだのが、デンマークやオランダといった欧州の小国だ。デンマークやオランダの雇用政策は実を結び、現在では欧州連合(EU)が目指すお手本ともなっている。

EUがモデルにする新施策のキーワードは「フレキシキュリティ」。「柔軟性」を意味するFlexibilityと「安定、保障」を意味するSecurityを掛け合わせた造語で、相反するかに見える「労働市場の柔軟性」と「雇用の保障」を両立させる考え方である。

EUは2005年、雇用戦略の中でフレキシキュリティを取り入れる戦略を打ち出し、翌06年にはEUの雇用状況を分析する報告書『Employment in Europe2006』でフレキシキュリティを大々的に特集。加盟国に対して、フレキシキュリティ導入を強く奨励している。

では、いち早くフレキシキュリティを取り入れ、雇用改革で成功を収めたデンマークとオランダの政策とは、いったいどんなものなのか。

労働市場全体で雇用を保障する

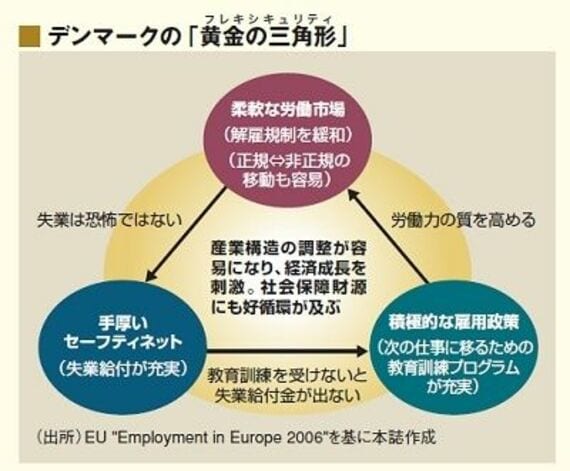

EUがお手本にするデンマークの政策は、「黄金の三角形(ゴールデン・トライアングル)」と呼ばれ、【1】解雇しやすい柔軟な労働市場、【2】手厚い失業給付、【3】充実した職業訓練プログラムを軸とする積極的労働市場政策、の三つが有機的に連携している点が最大のポイントだ。

重要なのは、労働力の移動を容易にし産業構造転換を図りやすくするための解雇規制の緩和と同時に、手厚い失業対策を講じて労働者の不安を取り除くこと。デンマークの失業給付期間は、最長で4年。失業給付のレベルも、前職の手取り所得の63~78%に及ぶ。低所得者層に対しては、89~96%という手厚さだ。

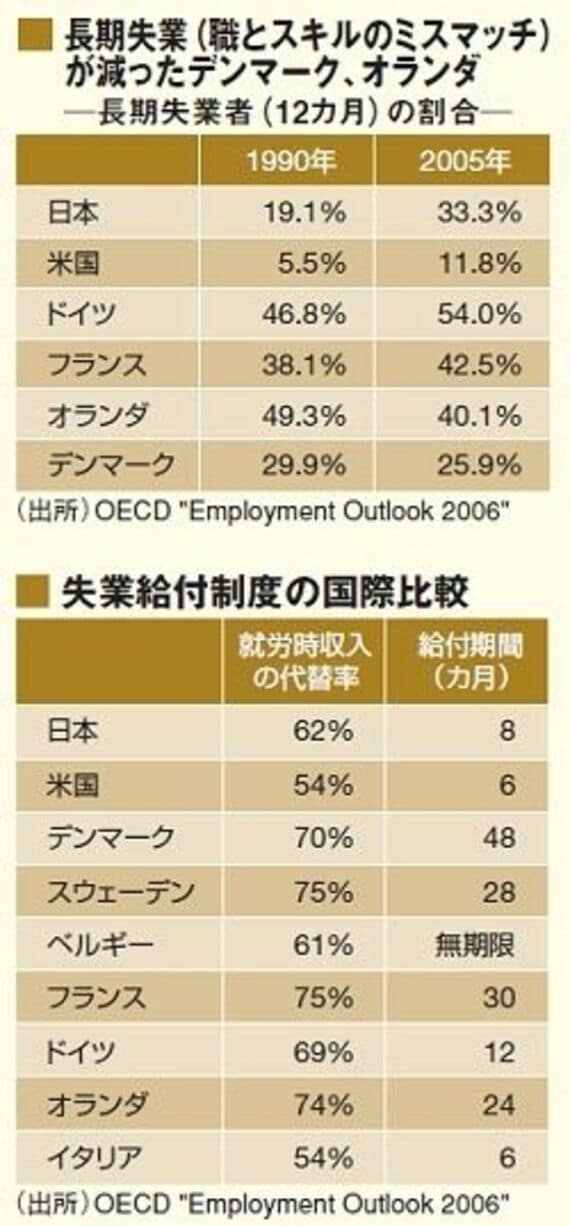

重要なのは、労働力の移動を容易にし産業構造転換を図りやすくするための解雇規制の緩和と同時に、手厚い失業対策を講じて労働者の不安を取り除くこと。デンマークの失業給付期間は、最長で4年。失業給付のレベルも、前職の手取り所得の63~78%に及ぶ。低所得者層に対しては、89~96%という手厚さだ。しかし、失業者が働かないまま福祉に頼り続ければ、社会支出がかさみ、労働市場からは働き手が消える。そこで、デンマークは、失業手当を受け取るための条件として、職業訓練プログラムへの参加を義務づけ、失業者のスキルを高めて再就職を促す仕組みを整えた。言ってみれば、雇用保障は一つの仕事や会社で行うのではなく、労働市場全体で行うとの考え方だ。こうした政策の結果、デンマークの長期失業率は減少へと向かっている。(右表)

一方、オランダでは90年代半ばから労使折衝などの場でフレキシキュリティの言葉がたびたび登場、デンマークを後追いする形で1999年に「柔軟と安定性に関する法」=フレキシキュリティ法を施行し、一定期間(1年半~3年間)就業した派遣労働者には、正規労働者として雇用契約を結ぶ権利を保障した。

続く00年には、働く側が労働時間を選べる「労働時間調整法」が施行され、労働者が雇用主に労働時間数の増減を要請できるようになった。