スーパードライ帝国が再度原点を見つめ直した 過信を捨てたアサヒビール クリアアサヒ好調の舞台裏

中身チームと外見チーム 異例の商品開発体制

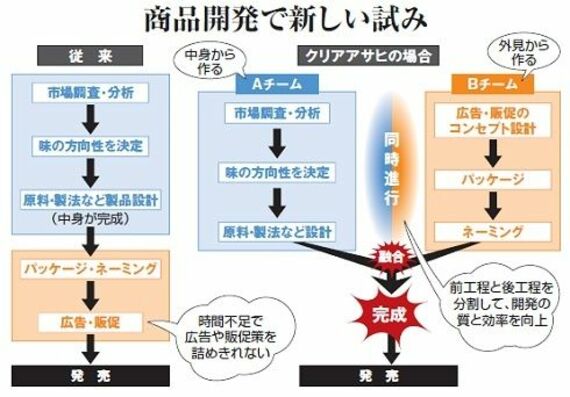

第3のビール市場では依然連戦連敗が続いていたが、06年末、ついに新商品開発チームが発足する。それは今までにない体制だ。従来一つだった開発チームを二つに分けたのである。一つは製品の中身を練り上げるオーソドックスな商品開発チーム。もう一つが、広告や販促等のコミュニケーションツールや缶のデザインなど、外見から入るチームだ。

従来の商品開発では、中身に時間を取りすぎて、パッケージや広告など、消費者への訴求がおざなりになりがちだった。どんなにおいしい商品を作っても、消費者に伝わらなければ、手に取ってはもらえない。その大きな反省から、マーケッターと宣伝部、広告代理店を巻き込んでチームを作り、アイデアを競わせた。

異例のやり方に、「中身から作る商品開発を4年間もやってきた」梶浦氏は、最初戸惑いを感じた。ただ、ど真ん中を狙うにはどんな商品を作るべきか、もはや答えはわかっていた。消費者が求めているのは「ビールのような品質感」だ。

真っ先に浮かんだのは、ビールを彷彿させる缶のデザイン。下がビールの液体を表す黄色、上には白い泡。「消費者はビールらしさを感じ取ってくれるだろう」。梶浦氏の直感は、繰り返し行われた調査の結果と合致した。この基本方針を基に、缶のデザインの徹底的な作り込みに入る。

よりリアルにビールらしさを表現するには、黄色の部分を鮮やかに発色させる必要がある。そこで通常の印刷工程に一工程加えた。銀色のアルミ缶に白の塗料をかぶせ、その上に黄色を乗せることで、クリアな発色を実現させたのだ。実際に、通常のアルミ缶にそのまま印刷したデザインと、一手間加えたデザインを実際の売り場に似せて陳列してみると、圧倒的に後者が評価を得た。缶の量産に入るまでに3カ月もかかったが、試行錯誤は実った。宣伝もこの缶を前面に押し出した。ポスターでは、缶をどれだけ並べ、どう視覚に訴えるかに徹底してこだわった。

一方、もう一つのチームは本来の中身作りを同時進行していた。原料に麦芽を使い、よりビールに近い味わいにする。味の完成度を高めるために、初めて他社製品と飲み比べる相対評価を取り入れた。季節やそのときの気分に左右されにくく、商品の良しあしをストレートに判断してもらえる。

ここで、また一悶着あった。相対評価は一般的なマーケティング手法だが、「家庭では飲み比べなんてしない。そんなテストをやってもムダ」というのが従来の思い込みだった。それでも池田氏は、この相対評価を徹底的に繰り返すことを命じる。「何度もテストを繰り返し、他社製品に勝てれば、市場で“おいしい商品”と位置づけられる。そうすれば消費者においしさをわかってもらえる」(池田氏)。時間をかけ、調査検証を繰り返すことで、ヒットの“確率が高い商品”が完成した。