学校が頭を抱える"子どものネット問題"→「いじめ」「依存」「SNSトラブル」が多い中、「情報リテラシー」を学べるカードゲームが好評の理由

同ICTリテラシー推進グループマネジャーの清水将人氏は、次のように話す。

「友達同士のトラブルをはじめ、ここ数年もSNS利用を通じて犯罪被害に遭う子どもが毎年1500人前後に上るなど、情報リテラシー育成の必要性は増しています。

しかし、啓発活動を通じて感じたのは、単に大人が話をするだけでは子どもたちの心にはなかなか刺さらないということ。自分事として疑似体験してもらう必要があると思い、カードゲームを作ることにしたのです」

2024年12月にリリースし、体験希望を募ったところ、小中学校を中心に想定以上の応募があったそうだが、いったいどのようなカードゲームなのか。

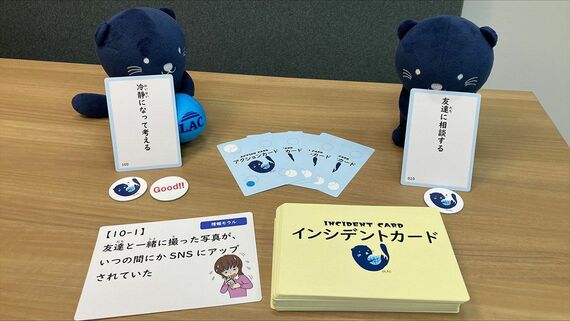

リテらっこで使うのは、76枚の「インシデントカード」、100枚の「アクションカード」、20枚の「らっコイン」だ。

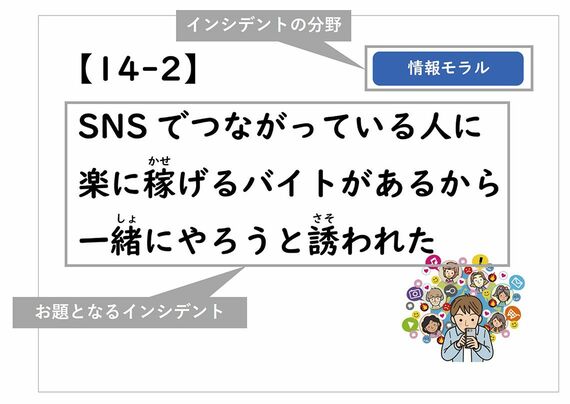

インシデントカードにはインターネットを利用することで起こりうるトラブルや困り事が、アクションカードにはインシデント発生時の行動が書かれている。

体験授業では、まずは進行役の「ゲームマスター」が、インシデントカードをお題として子どもたちに提示する。

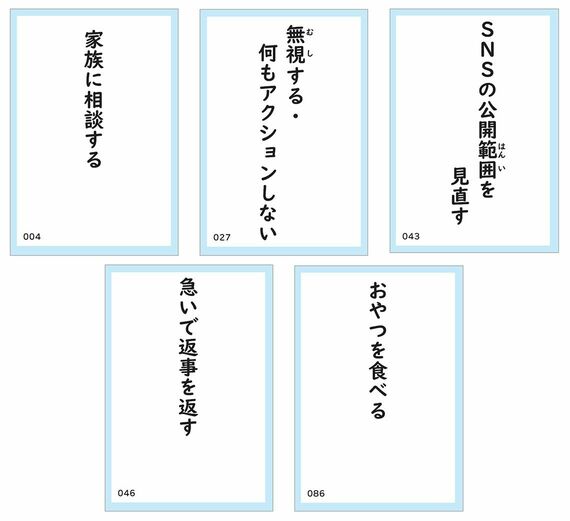

子どもたちは(プレイヤー)、インシデントに対してどんな行動を取るべきか考え、配られた5枚のアクションカードの中から1枚選んで決定。トラブルの切り抜け方を発表して、最良の選択・説明・提案をした行動を選択したプレイヤーにらっコインが渡される。最終的に、らっコインを最も多く獲得したプレイヤーの勝ちとなる。学校等ではチーム戦とすることで、クラス単位でもプレイすることが可能だ。

「主体的・対話的で深い学び」を目指した

小学4年生以上であれば理解しながら学ぶことができる内容だという。開発にあたっては「主体的・対話的で深い学び」が実現できることを目指したといい、前述のとおり対話型のカードゲームになっている。

アクションカードの中に「おやつを食べる」「無視する」など、一見正解とはいえないカードも交ぜているのは、そうしたカードしか手元にない場合でも、最善といえる方法を考え抜き、話し合ってほしいからだ。

「話し合いというと小学生などには難しいように感じますが、ほかの人の意見を否定・批判しないこと、考えることを楽しむこと、というルールを最初に説明することで、発言しやすい空気をつくることができています」(清水氏)

無料会員登録はこちら

ログインはこちら