「暫定税率廃止、ガソリン代安くなるぞ!→ハイ、走った分だけ課税ね」になる? いま話題の「走行距離課税」、どのみち実現不可能と感じるワケ

まず、先に述べた暫定税率(1ℓ当たり53.8円のガソリン税のうち、25.1円)の廃止によって、あわせて1.5兆円程度の減収が見込まれている。さらに、エコカーの普及によるガソリン税減収、エコカー減税分の減収が加わると……小泉政権時の「道路特定財源」廃止時には5兆円強あった「道路関係もろもろに充てるお金」が、かなりの割合で消し飛んでいる。さらに現在は一般財源化されているため、道路以外にへの利用も、できなくはない。

そしてこのタイミングで、埼玉県八潮市の道路陥没事故が起きてしまった。石破首相は老朽化した道路・インフラのチェックを指示したが、南海トラフ対策などと合わせた「国土強靭化」の素案に要する資金は、5年で20兆円ほど。今後ともトラブルが多発するであろう、老朽化した道路・インフラ更新の財源として、新しい自動車税が議論されるようになった。ここまでは、推測でも水面下でもなく、確かな話だ。

エコカーやEV車普及時代の税収を考慮している?

では、なぜ「走行距離課税」が浮上しているのか? 理由は「課税の公平性」と称されているが……要は「エコカーからも税収を獲れるシステムづくり」と言っていいだろう。

エコカーはガソリン車よりCO2の排出=環境への負荷が少なく、導入に向けた熱心な取り組み=いわば「環境配慮してますよアピール」は、各国とも共通するところだ。しかし、エコカーからは電気で走る分だけガソリン税を得られず、「エコカー減税」で自動車重量税、「グリーン化特例」で自動車税・軽自動車税を優遇してきた分、税収も少ない。

今後、世界中で進んでいくと見られるエコカー普及を止めるわけにもいかず、いま各国で推進に消極的なのはドナルド・トランプ米大統領くらいのもので……この先も、税収減少は避けられない。

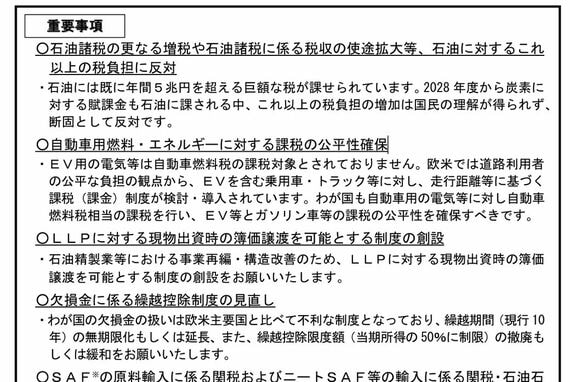

こうして、石油元売(出光・コスモなど)が中心となった「石油連盟」などの業界団体が、「自動車用燃料・エネルギーに対する課税の公平性確保」という名目で、走行距離課税の導入推進への提言を続けている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら