Android 16の「デスクトップエクスペリエンス」でマルチウィンドウ対応、サムスン端末なら外部ディスプレイでパソコンライクな操作も可能に

一部タブレットでは、タブレット型のユーザーインターフェイスと切り替えて使える。ここでは、Andoridをパソコン代わりに使うテクニックを紹介していこう。

まずはミラーリングを使って、外部ディスプレイを活用

全機種ではないが、ハイエンドスマホはテレビやポータブルディスプレイなどへの画面出力に対応していることが多い。

手持ちの機種が、こうした機能を使えるかどうかはその仕様に「DisplayPort Alternate Mode(DP Alt Mode)」があるかどうかを確認したい。

例えばグーグルのPixelの場合、「Pixel 8」シリーズ以降がこれに対応している。

このモードに対応しているスマホの場合、USB Type-Cケーブルでディスプレイと接続することで、画面の出力が可能になる。

標準では、ミラーリングと呼ばれるモードになり、スマホのディスプレイがそのままの形で表示される。一般的なディスプレイは横長、スマホは縦長のため、出力時には画面を回転させて使うといいだろう。

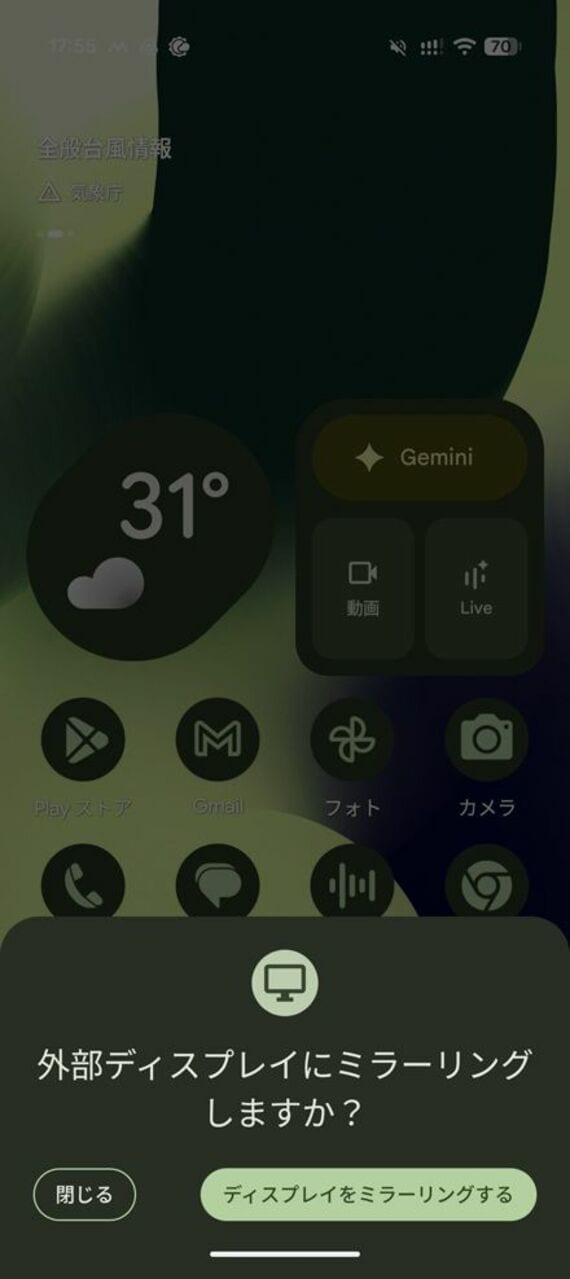

例えば、Pixel 10の場合、外部ディスプレイが接続されたことが検知されると、画面下部に「ミラーリング」と書かれたボタンが表示される。

これをタップすると、スマホと同じ画面がディスプレイ上に表示される。Bluetoothキーボードをつなげてメールを書いたり、動画を見たりするのに役立つ機能だ。

実際、Androidスマホには外部キーボードやマウスを接続する機能が仕様として備わっている。

日本語入力やマウスの使えるボタンに制限はあるものの、マウスのカーソル操作をしながら、アプリを大きな画面に映し出し、かつキーボードで入力するといった操作は可能だ。

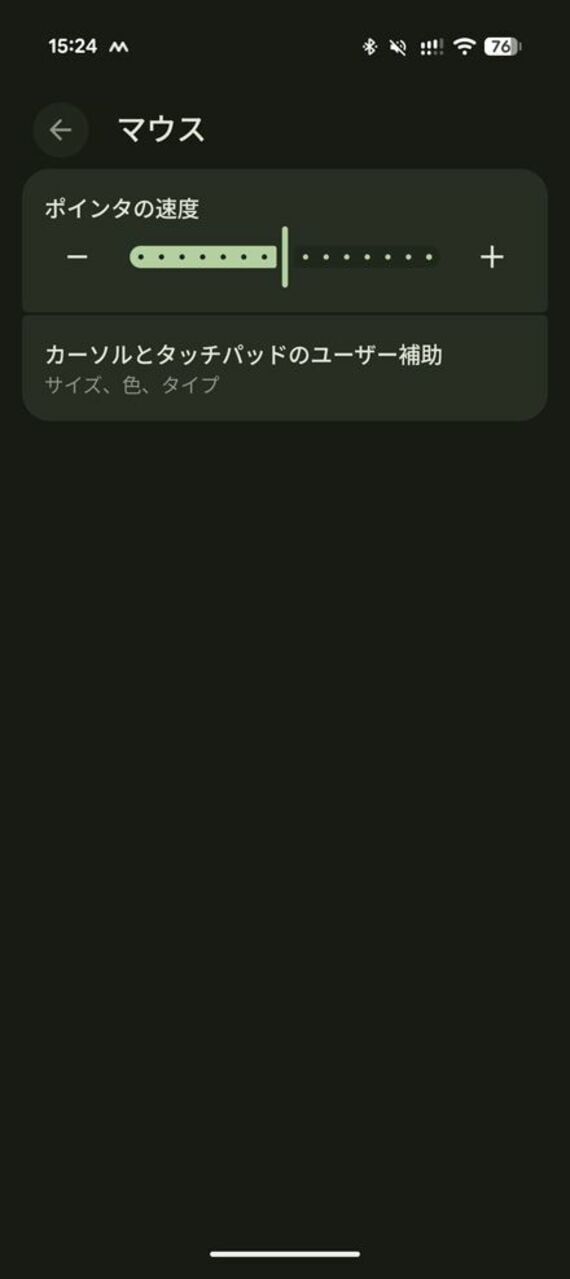

Pixel 10の場合、マウスを接続すると「設定」の「システム」内に「マウス」という項目が現れ、ポインタ速度の調整やカーソルのサイズ、色などを変更することが可能になる。スマホの画面にマウスカーソルが現れるのは新鮮な印象。

セカンドディスプレイを活用するときだけでなく、タッチパネルが破損し、指に反応しなくなってしまった際にデータを救済することも可能になるため、Bluetooth対応マウスを持っている人はあらかじめつないでおくといい。

ただし、ミラーリングはあくまでスマホの画面をそのまま外部ディスプレイに映し出すことに特化している。鏡を意味する「ミラー」という機能名になっているのは、そのためだ。

機種によっても異なるが、これだと開けるアプリの数に制約があるだけでなく、PCのように、自由にウィンドウを開いてアプリを行き来することができない。あくまでスマホの延長線上の操作しかできないと言えるだろう。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら