「二度も幻と化した」広島と島根を結ぶ鉄道の謎 山あいに並ぶ2つの橋、どちらにも列車は走らず

こうして昭和初期の1927年には、広島県内の広島―坪野間を坪野線、島根県内の浜田―今福(のちの石見今福)間を今福線として着工することが決定。坪野線はのちに広島―本郷(のちの三段峡)間に拡大し、線名も本郷線に改称されている。

なお、本郷線の広島寄りは私鉄路線がすでに存在していた。1927年時点では、広島駅の一つ隣にあった山陽本線の横川駅から可部町駅(現在の可部駅)に至る区間を電力会社の広島電力が運営。1931年には広島電力が全額出資する広浜鉄道に経営が移ったが、1936年に国有化されている。これがのちの国鉄可部線で、本郷線の実際の建設区間は可部―本郷間の約46kmになった。

今福線も浜田駅の一つ隣にある山陰本線の下府駅で分岐するルートになり、実際の建設区間は下府―今福間の約16kmに。工事は本郷線が先行し、1936年に可部―安芸飯室間が可部線の延伸区間として開業した。

戦争の影響で「1回目の中止」

今福線は1931年度に着工して1935年度には完成の予定だったが延期され、1936年度にようやく着工。しかし地質が悪く工事は難航し、1937年に勃発した日中戦争の影響で鉄材の不足にも悩まされた。橋梁にコンクリートアーチ橋を採用するなどして鉄材を節約し、トンネルや路盤も順次完成して開通寸前までこぎ着けたが、戦時体制が強まるなかで1940年に工事は中止されてしまった。

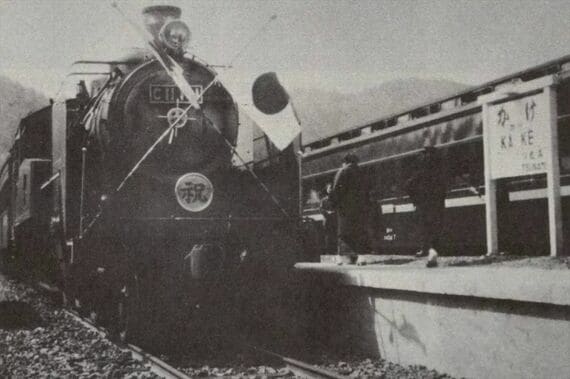

戦後は本郷線が可部線の延伸区間として引き続き工事が進み、1946年に安芸飯室―布間、1954年に布―加計間が順次開業した。ちなみに加計開業時に国鉄線の営業距離は2万kmに達している。一方で国鉄は大都市圏の幹線鉄道や通勤鉄道の輸送力強化に追われてローカル線を整備する余裕がなくなり、今福線の工事は再開されないままだった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら