4月時点で市内1割の小中学校で欠員状態

今回話を聞いたのは、大阪市立大宮西小学校 校長の原雅史氏です。原先生は以前こちらの記事で紹介した通り、これまで児童主体の学び合いの授業を広める活動をされてきた熱心な先生です。

(写真:中曽根氏撮影)

原先生によると、大阪市内の全小中学校の1割が年度初めの4月から、教職員の欠員状態でスタートしており、しかも1区あたり数名の新任教員が、着任から1〜2週目に退職するという現状があるそうです。

他業種でも新入社員が入社から1週間以内に「やりたいことと違った」と言って退職する話はザラにあり、世間的には珍しいことではないかもしれないけれど、わざわざ教員免許も取って、ある程度主体的に選択したであろう若者たちが、1カ月も続かないのはなぜなのか。その数字の多さに驚きました。

原先生の現在の勤務校には、新任はいませんでしたが、4月2週目に1人がケガで休職、翌週にはベテラン教員が長期の病休に入り2名欠員状態になりました。

前例踏襲で地域行事への参加も求められる教師たち

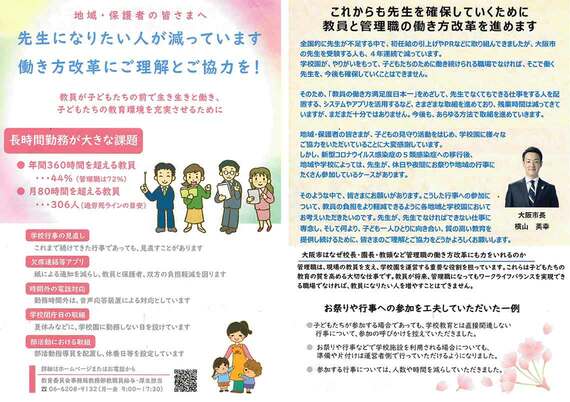

そんな中配布されたのが、上記の地域行事への教員参加を控えるようにというチラシでした。

(写真:原氏提供)

原先生は早速配布しようとしましたが、学校の所在地は古くから地域活動や行事も盛んで、慣例として学校長もそうした行事に参加してきたことから、当初はチラシ配布に否定的な意見がありました。

しかし、何とか説得して区内で全戸配布が実現したそうです。とはいえ、今年は会場として提供した地域の運動会には顔を出したそうですが、結果的に参加していたのは全児童の5分の1以下で、正直休日を返上してまで校長が参加する意味があるのか疑問に感じたと原氏。

「地域との連携は必要だが、本当の連携とはどういうことなのか、なぜ今こういう通達が出ているのか、地域にも理解してほしい」と訴えます。

この辺りの慣習は地域によって温度差もあると思いますが、相手の状況を理解せずに「これまでもそうだったから」と前例を踏襲していたら、本当の意味での地域の連携はできないでしょう。

教員を悩ませている保護者対応

さらに、ギリギリの状態の中でも何とか頑張っている教員をいちばん悩ませているのが、保護者対応です。

集団があればトラブルがあるのは半ば当たり前ですが、子ども同士のトラブルといじめの境目は正直あやふやな部分もあります。事実とは違う子どもの話を鵜呑みにして、被害者意識で学校にクレームを言ってきたとしても、教員は言葉の行き違いで状況が悪化していくのを防ぐために、否定せずに話を聞くか、謝るしかないと原氏も言います。

ギリギリの状況下で教員自身がストレスを抱えていることが、少なからず今の不登校やいじめの増加、教員の不祥事の多発にもつながっているのではないでしょうか。

文部科学省では、過剰な苦情や要求に対応するため、「学校問題解決支援コーディネーター」を中心とした支援体制の仕組みづくりを進めていますが、それに先駆けて、奈良県天理市では、保護者対応窓口「ほっとステーション」を開設しています。

これは、学校への加配ではなく専門部隊です。民間で言うカスタマーセンターの設置によって、天理市では教員の残業時間も減っているようです。

こうした好事例は全国に広がることを期待したいと思いますが、今やスクールロイヤーが入って、いじめ問題などの事にあたる時代です。学校長は慣れない弁護士対応にも当たらなくてはいけません。悪質ないじめを見逃さないために、それも必要な対応ではあるでしょうが、学校がサービスを提供する場所とみなされるようになってきた証かもしれません。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら