教員給与の改善などを盛り込んだ給特法改正案が5月15日、衆院本会議で可決され、参院に送られた。

衆院での審議の中で与野党協議により法案は修正され、修正案では、2029年度までに教員の1カ月の時間外勤務時間(時間外在校等時間)を全国平均で30時間程度に削減する目標や、公立中学校の35人学級の実現などが明記された。今回のこの法改正、どう捉えたらよいだろうか。はたして、先生たちの働き方はよくなるのだろうか。

教育研究家、一般社団法人ライフ&ワーク代表

徳島県出身。野村総合研究所を経て、2016年に独立。全国各地の教育現場を訪れて講演、研修、コンサルティングなどを手がけている。学校業務改善アドバイザー(文部科学省委嘱のほか、埼玉県、横浜市、高知県等)、中央教育審議会「学校における働き方改革特別部会」委員、スポーツ庁、文化庁において、部活動のあり方に関するガイドラインをつくる有識者会議の委員も務めた。Yahoo!ニュースオーサー。主な著書に『校長先生、教頭先生、そのお悩み解決できます!』『先生を、死なせない。』(ともに教育開発研究所)、『教師崩壊』『教師と学校の失敗学』(ともにPHP研究所)、『学校をおもしろくする思考法』『変わる学校、変わらない学校』(ともに学事出版)など多数。5人の子育て中

(写真は本人提供)

結局、何がどう改正されるのか?

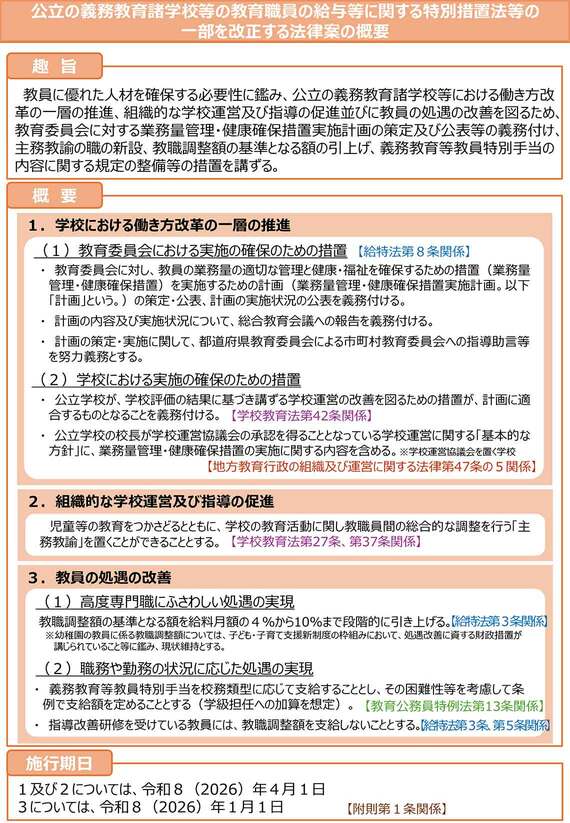

まず、最初に今回の法案の内容を確認しておこう。報道等では教職調整額(月給に加算されている)を現在の4%から10%に上げていくことばかりが取り上げられがちだが、ほかにも重要な改正内容がある。概略は以下の資料にまとまっている。

働き方改革をいっそう進めるために、教育委員会に計画策定(業務量管理・健康確保措置)を義務付け、その進捗を首長も参画する総合教育会議で確認していくこと、また、学校運営協議会で承認を得ることとなっている「方針」に、各校の取り組みに関する内容を含めることなどを定めている。

「なんだそんなこと?」と思う人もいるかもしれないが、実は、これは国としてはかなり踏み込んでいる、とも評価できる。これまでも文科省は何度も通知を出して、教育委員会に働き方改革をいっそう進めるよう呼びかけてきたし、補助事業なども実施してきた。

だが、あくまでも、公立学校の教員の健康や労働状況を管理するのは、服務監督権を有する教育委員会(市町村立学校なら市町村教委で、都道府県立学校なら都道府県教委)なので、国ができることとしては、お願いベースだったり、こんな効果的な実践事例がありますよという情報提供あるいは助言ベースだったりすることが多かった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら