1997年に本社を移転して以降、お台場のシンボルとして親しまれてきたフジテレビ。「踊る大捜査線」シリーズに代表される臨海副都心を舞台にした人気ドラマや「お台場冒険王」などのイベントを生み出し、“遊興空間”としての臨海副都心のイメージを形成してきた存在でもある。

1980年代に「楽しくなければテレビじゃない」をスローガンにテレビ業界を席巻し、かつて民放キー局首位の年度視聴率を誇ったが、2023年度現在は4位に低迷。足元では、同社のアナウンサーとタレントのトラブルを契機に深刻なガバナンスの問題が顕在化し、企業としての解体的な出直しが求められている。

「2000年代にアイフォンが誕生してパーソナル化が始まり、通信環境の進化でインターネットでも動画が見られるようになり、YouTubeが大きくなった。外部環境が変化しても、80年代の躍進の歴史という成功体験にこだわるあまり、イノベーションのジレンマが起こってしまった」――。

3月27日に開かれた取締役会後の会見でフジの清水賢治社長は、そう率直に振り返った。フジがたどった栄枯盛衰は、テレビ局という“オールドメディア”が時代の変化に対応できなかった苦境を象徴するようにみえる。

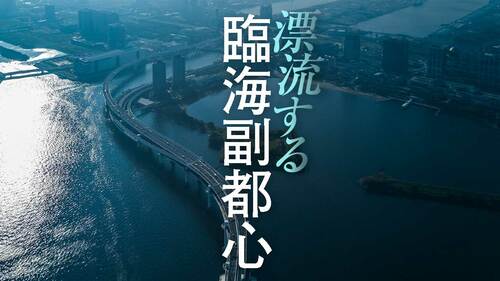

"未来型情報都市"を目指して整備

臨海副都心は、“未来型情報都市”をコンセプトに、ビジネスセンターの機能を想定して1990年代に整備が進められた。過去の新聞報道によると、進出企業を募集した1990年には、フジだけでなく朝日新聞社、日本経済新聞社、日経BPといった大手のメディアが進出を相次いで検討していたという。

臨海副都心の「放送」の機能がフジであるとするならば、その対をなすように台場南の青海地区にそびえ立つのが、「通信」を象徴するテレコムセンタービルだ。

1996年に竣工した地上21階建ての巨大な建築物は、真ん中部分が中抜きとなった外観が、見る者にパリの凱旋門を連想させる。ゆりかもめの駅直結のビルに正面から入ると、空港のエントランスを思わせる5層吹き抜けのアリーナが視界に広がり、2つの高層棟がオフィスとなっている。

東京都議会の会議録によると、建設費は約1369億円に上り、最近だと東京五輪・パラリンピック時に整備された新国立競技場(約1569億円)を意識させる規模感だ。都港湾局は、「臨海副都心の情報発信拠点、通信設備などを入れた複合的なインフラ施設として、地区の公共的役割を担わせるために建築した」と説明する。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら