元キャリア官僚「結局、文科省が悪い」論に本音、降り注ぐ教育改革への向き合い方 学校がもっと「しなやかでしたたか」になるべき訳

「結局のところさぁ、文部科学省が悪いんだよ。あいつらがダメダメだから、いつまで経っても日本の教育はよくならないんだ」

教育談義では、よくこんな結論を耳にします。

「人間の価値を出身大学だけで決めるような社会。それを作ったのはあなたたち、教育行政ですよ!」

少し前に話題となったTBSの日曜劇場「御上先生」で、県内屈指の進学校である隣徳学院の古代理事長は、文科省出身の官僚教師である御上先生に、こう言い放ちました。

また、こんなエピソードがあります。文部科学大臣が幹部職員を集めて行う訓示で、大臣は幹部職員に向かって次のように言いました。

「『文科省は二流官庁だ』と言っている職員がいるらしいが、そんなことはない。しっかり誇りを持って仕事をしてほしい」

訓示が終わり、会場の講堂から執務室に戻る際、ある幹部職員が同僚に向かって「大臣は『文科省は二流官庁』と言ったけど、そんなふうに思ったことないよなぁ。俺ら『三流官庁』だよ」──。

諸悪の根源は文科省?なぜ今学校が苦しいのか

今から約20年前の2004年、僕は文科省に入りました。

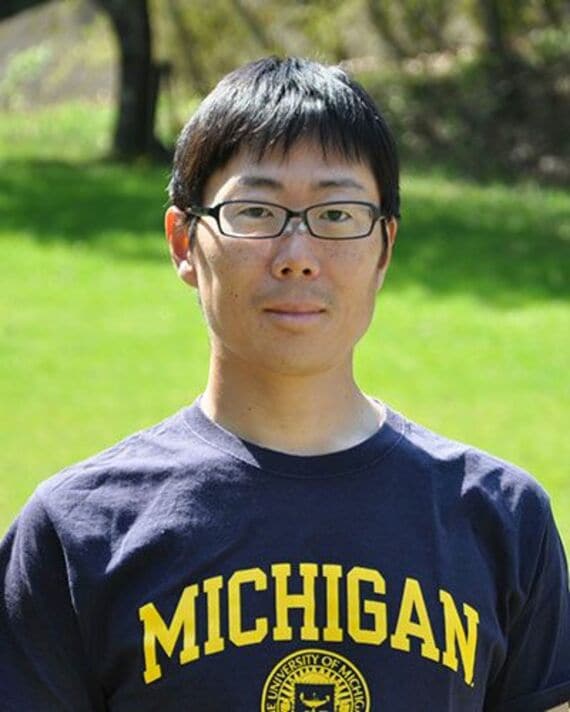

広島県総務局付課長、福山市教育委員会 学校教育部参与

早稲田大学法学部卒業後、2004年に文部科学省に入省し、教育改革の司令塔、教育投資の充実、東京オリンピック招致などを担当。2014年に広島県教育委員会に籍を移し、学びの変革推進課長として、教育改革の企画立案と実行、県立広島叡智学園中・高等学校の創設、ふるさと納税を活用した寄附金制度の創設、高校入試制度改革、高校生の海外留学促進などを担当。ミシガン大学教育大学院修士課程修了(2022年、学習科学・教育テクノロジー専攻)

(写真:本人提供)

そこから約10年間、教育改革推進室の専門調査官をはじめ、主に「教育改革畑」を歩みました。

その後、広島県教育委員会で教育改革の担当課長に就任し、県立広島叡智学園中・高等学校の創設などを担当。2021年には、修士号を取るためにアメリカの教育大学院(ミシガン大学)に1年半留学し、学習科学などを学びました。現在は、福山市教育委員会にて、教育改革の担当部長を務めています。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら