元キャリア官僚「結局、文科省が悪い」論に本音、降り注ぐ教育改革への向き合い方 学校がもっと「しなやかでしたたか」になるべき訳

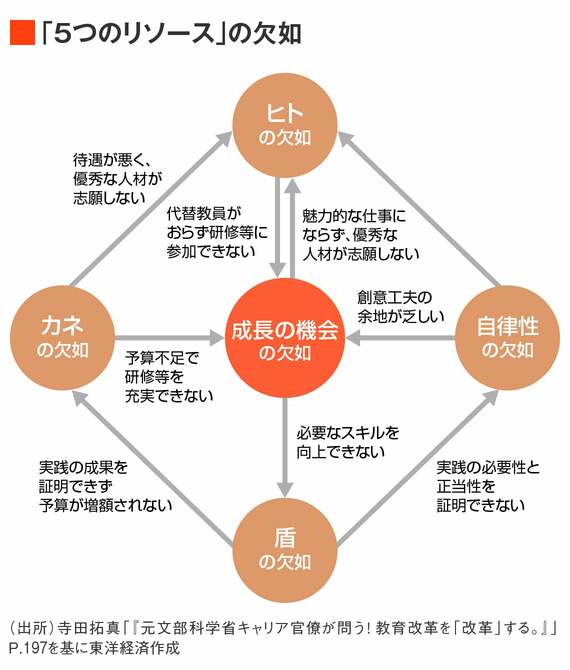

それぞれの詳細は拙著をお読みいただければと思いますが、これら5つのリソースが現在の学校現場には決定的に不足しており、変わろうとする教師の前に立ちはだかるのです。

ここまでお読みいただいて「やっぱり文科省が悪いんじゃん。教育予算も増やさないくせに、現場の実態を無視した、教育改革のビジョンやプランばかり押し付けてきて」と思われたかもしれません。でも、ちょっと待ってください。

まず最初に申し上げておきたいのは、大半の(願わくはすべての)文科省職員は、私利や私欲のために働いてはいません。とくに若手の職員は、常に学校現場のことを第一に考えて、「何とか先生方の力になりたい」と、懸命に努力を重ねています。

ただ問題は、「システム」です。国の予算は、理屈よりも、永田町(政治家)も交えたパワーゲームの中で決まります。そこでものを言うのは、大義名分やきれいな理論よりも、霞が関の中での「騙し合い・化かし合い」です。

文科省の職員は、「愚直」とも言えるような、まっすぐでマジメな人が多く、巧みに権力を利用しようとする「御上先生」の塚田局長のような人は、むしろ他省庁に多く存在します。ましてや教育施策は、政治家の「票」になりにくく、また、その効果を定量的な数値(エビデンス)で証明することも困難です。

このような逆境の「システム」の中で、政治家や関係団体との関係性を無視し、「教育は未来づくり」とだけ言い続けていても、教育予算は永久に増えません。ですから、政治家や団体の思いや考えも、一定程度くんでいかなければなりません。

教育は、人の数だけ理念があり、団体の数だけ利害があります。結果、推進すべき「○○教育」がまた1つ増えたり、大臣が代わるたびに新たな「△△プラン」が出されたりと、現場への要求は増えていきます。つまり、単に学校現場の負担を増やすだけに見えるような施策であっても、現在の「システム」の中で文科省が、苦しみながらもがいた結果であるかもしれないのです。

今後も軸は「主体的・対話的で深い学び」

そのように考えれば、「『教育改革流星群』は、今後もやむことはない」ということが、ご理解いただけると思います。では、それを前提として、学校現場は、どのように立ち向かっていけばよいのでしょうか。

僕からの提案は「しなやかで、したたかな学校現場」になることです。文部科学省の「改革施策」に、前述のような背景があることを踏まえれば、それらは「きらびやかで新しいもの」であるかのように見せる必要があります。

しかし他方で、こちらも前述の通り、多くの文科省職員は、学校現場のことを考えています。その結果、新しい施策は、「一見新しそうに見えるが、実は、軸となるこれまでの方向性の範囲内のもの」となります。ですので、「教育改革流星群」が降り注ぐたびに、右往左往したり、辟易したりする必要はありません。現在で言えば、軸となる方向性は、「主体的・対話的で深い学び」。とにかく一点突破で、ここさえ目指していけば、恐れるものはないのです。

最後に、現在検討が進められている次期学習指導要領について、「Less is more」の理念に基づき学習内容を構造化し、現場の裁量を高めようとする方向性には、僕自身とても期待しています。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら