大局観なき抗争で国民は蚊帳の外、今国会の最大焦点「企業・団体献金問題」がこじれまくる"茶番劇"の舞台裏

否決された法案は国会の慣例から今国会では再提案できなくなるだけに、立憲民主・維新両党は「その手には乗らない」(立憲民主党幹部)と反発。自公国案の未提出を理由に、年度をまたいだ協議の継続を主張し、“延長戦”に持ち込んだのが実態だ。

年度末3月31日の衆議院特別委員会理事会では、2法案を先に採決すべきだとする自公国3党と、採決に待ったをかける立憲民主などの野党各党が、「結論」の解釈をめぐり激しく対立。自公国は「今月末の結論というのは重い約束だ」と執拗に採決を迫ったが、立憲民主党は「何の案も通らない採決は(国会による)仕事放棄になる」などと反発。最終的に同日の特別委は流会となった。

自公国主導で"献金存続"を狙う自民党

こうした採決の可否も含めた各党の一連のせめぎ合いは、「まさに各党のエゴむき出しの主導権争い」(政治ジャーナリスト)の様相を呈している。

その中で、これまで企業・団体献金への依存が際立ってきた自民党にとって、献金禁止は党の存亡にも関わることは間違いない。だからこそ、「禁止法案を否決して、自公国3党主導で妥協に持ち込むことで、献金存廃論議に区切りをつけたい思惑があった」(同)ことは否定しようがない。

こうして各党の思惑が複雑に交錯する状況を受けて、焦点の自公国案も日を追って内容が変質。年度末の特別委の流会を受けて開かれた自公国実務者協議では、「献金の受け手を政党本部と都道府県単位の組織に限る」との当初案から、「政治資金収支報告書をオンラインで提出すれば、どの政党支部も献金を受け取れる」との内容に修正し、さらに「献金した企業・団体名などの公表対象を『1000万円超』から『5万円超』に引き下げる」ことで合意した。

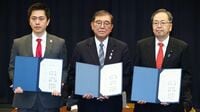

これについて、協議を主導した公明党は「(受け手の)範囲が広まるが、オンライン提出によって透明性を高めることは担保できる」(中川康洋・党政治改革本部事務局長)と力説した。

だが、立憲民主党の大串博志代表代行は「(政党支部への献金などを制限する当初の)公国案からはかなり後退している」と厳しい口調で批判。さらに、同党の小川淳也幹事長もこの“新提案”について「まったく意味不明で理解しかねる。(国民民主党が)そもそもやる気がなかったと言うべきなのか、あるいは自民党に気を遣っているのか。何を目指しているのか、毛頭理解できない」などと国民民主党の対応自体を非難した。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら