山火事にならない?「野焼き」が現代に復活の理由 春を告げる野焼きは全国で100カ所以上で実施

津田さんが火入れを行った場所と行わなかった場所の1㎡当たりの植物の個体密度を調べたデータは、野焼きを行うことで生物多様性の高い質のよい草原になることを明確に示している。

連鎖する野焼きの復活

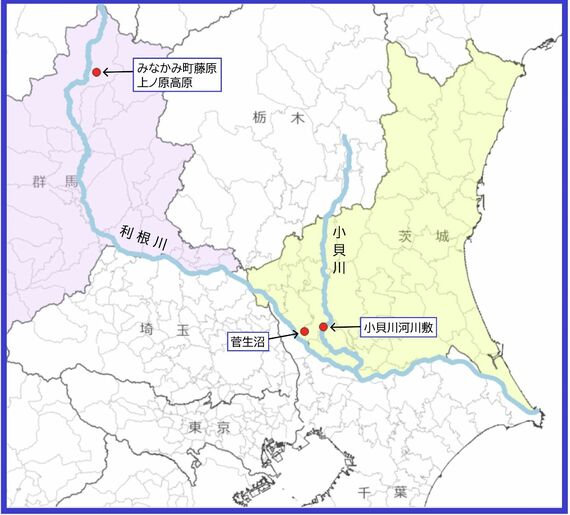

小貝川と菅生沼の野焼きの両方に参加した森林塾青水の活動拠点は、群馬県みなかみ町藤原の上ノ原高原。もともと入会地だったススキの草原とミズナラの林計21ヘクタールをみなかみ町から借り受け、野焼き、茅刈り、茅葺屋根の建物を再生するプロジェクトなどへの出荷といった作業の都度、約50人が集まって活発に活動している。

小貝川、菅生沼、上ノ原高原で野焼きが始まったのは、小貝川が2000年1月、菅生沼が2003年1月、上ノ原高原が2004年4月だった。森林塾青水の創設メンバーで顧問の清水英毅さん(83歳)は「われわれの活動拠点は利根川上流域にあります。同じ利根川水系の小貝川や菅生沼の野焼きから多くを学んでいます」と語る。

長い休止期間を経て、各地で野焼きが再開、もしくは始まった背景には、こうした水系ごとのノウハウの伝授や用具の貸し出しなどのサポートがある。

この10~20年で新たな形で行われるようになった野焼き。どんな目的を持ち、どんな工夫のもとに続けられているのか。また紹介したい。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら