登校率8割の公立小中一貫「学びの多様化学校」、イエナプラン土台に独自教育 玖珠町の挑戦「誰もが安心して通える学校を」

新設教科「対話」を通じて子どもたちに変化

カリキュラムとしては、前述した個別で学ぶ教科学習や「探究(マイ探究、ワールド探究)」のほか、玖珠町の豊かな自然と触れ合ったり畑づくりをしたりする「野遊び」、子ども同士が話し合う「対話」といった独自の教科がある。下図は、1日の流れのイメージだ。

(出所:玖珠町教育委員会資料)

とくに「対話」の大切さについて、小原氏はこう説明する。

「本校独自の新設教科である『対話』には、朝対話と夕対話があります。一般的にはホームルームのような位置付けですが、教員が一方的に事務連絡をする時間ではありません。子どもたちが輪になって対話し、自分を表現して他者との違いを認め合う力を育むのが狙いです。1学期が始まった時点では子どもたち全員が転校生の状態ですから、みんな緊張していました。しかし、朝対話や夕対話で『今日の気持ちはこう』と話すと、ほかの子が反応してコミュニケーションが生まれます。これを日々繰り返すうちに子どもたちは自分を表現できるようになってきており、対話の効果を実感しています。最近の7~9年生は人権問題など社会課題を取り上げるようになり、9年生は進路の意見交換をする姿も見られます」(小原氏)

中学部は将来や進路について考える時期とも言えるが、進学指導や成績評価についてはどうだろうか。

「本校はチーム担任制が特徴ですから、中学部の教員4人がみんなで支えていきます。1人が担当者という位置付けですが、ほかの3人の教員も含めて9年生の面談を繰り返して進路を明確にしていきます。こうすることで、教員が一人で抱え込むことがなく、生徒側も話しやすい先生に相談することができます。また、本校は通常の学校にある5教科も実技教科もなくしてはいません。高校に進学しやすい体制にするため、既存教科の量を少しずつ減らす形で新設教科を作り、評定の付け方も通常の学校と同じにしています。ちなみに今、9年生全員が高校進学を希望していますね」(小原氏)

不登校の子のための学校ではなく「未来の学校」

しかし、なぜ小中一貫校なのだろうか。2023年に文部科学省の研修制度で玖珠町に派遣され、学びの多様化学校に設立から携わる玖珠町教育委員会参事の上田椋也氏はこう答えた。

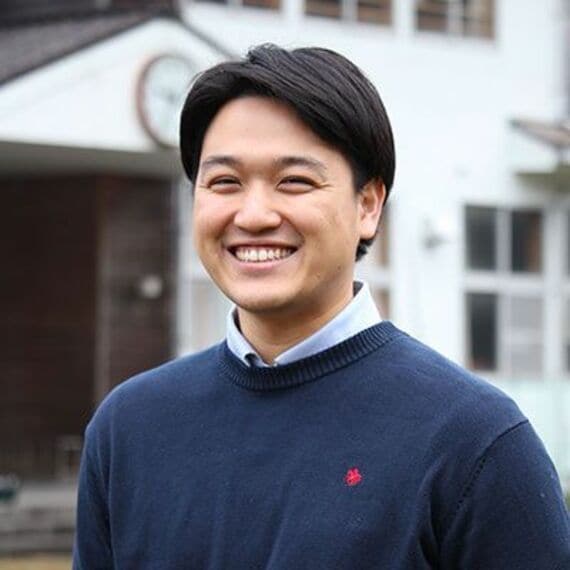

玖珠町教育委員会 参事兼教育政策アドバイザー

小・中学校の5年間を海外で過ごし、国による教育制度の違いを知り関心を持つ。大学時代にオランダでイエナプランなどのフィールド研究に取り組み、2019年に文部科学省に入省。2023年より同省の研修制度で大分県玖珠町に派遣され、中学校教員として勤務しながら、玖珠町立学びの多様化学校の設立に関わる。2024年からは同町に出向し、現職

「人口が少ない本町では、小学校か中学校かどちらかの多様化学校をつくるのではなく、どの学校段階のお子さんにもご入学いただけるように、おのずと全学年を網羅する小中一貫校になりました。中学生が小学生を支える姿も見られ、異年齢学級をはじめとする『みんなでつくる学校生活』というコンセプトとも親和性が高いと感じています」