「予算申請において、私は1年生にプランター(鉢植え)のキットを購入したいと希望していました。2年生ではそのプランターを使用して植物の栽培をすることで、『材料と加工』と『生物育成』を連続的に学ぶことができます。しかし教頭には、『プランターは備品があるので、それを使えないか?』と言われました。また、技術を通して学ぶ問題解決能力は一生ものです。科目を通して『持続可能な社会の構築』を体現する意図もあって、教材を閉じて長く保存できるクリアファイルも申請しましたが、それも不要だと言われました」

各分野の学びの意義を深く理解していない相手に、その価値を伝えるのは難しい。粘り強く説明を繰り返し、なんとか申請を通したものの、富岡さんはすっかり疲弊してしまった。

そして、異変が起きる。まったくやる気がわかず、体が思うように動かない。教室に向かう階段で、耐えきれず座り込んでしまうこともあった。病院で適応障害と診断され、富岡さんは休職することに。管理職へ報告した際に、予算の見直しに関する一連の対応について弁明されたという。

「ちょうどその年から、自治体で学校徴収金の上限額が一律で設定されたのだと言うのです。今まで勤務してきた自治体では聞いたことのない話で驚きました。保護者の負担を軽減するために、例年よりかなり低く設定されていたようでした」

保護者負担を減らして教育ができないのは本末転倒

もちろん、保護者の負担を減らすべきという考えは「十分理解できる」と富岡さん。物価高でただでさえ教材費が値上がる中で、少しでも金額を抑えようと富岡さん自身もさまざまな教材を比較検討した。

しかし一方で、お金が原因で子どもたちに施すべき教育を諦めるのは本末転倒ではないかと訴える。授業を受けるのは保護者ではなく子どもたちであって、不十分な教育の弊害を被るのもまた、子どもたちなのだ。

「保護者に金銭的な負担をかけないのであれば、国や自治体が補助金を出すなどの対応をするべきだと思います」と、富岡さんは語気を強める。

現在、富岡さんは無事に適応障害から回復し、復職を果たした。今はクラス担任や部活動の顧問を外れて、技術の授業だけを行っている。ほとんどの時間を、職員室ではなく準備室で過ごし、学年会議にも参加していないという。もちろんその分、別の教員がクラス担任や校務分掌を引き受けているわけだ。

「学習指導要領が以前よりも分厚くなって、教員のやるべきことが増えたのは確かです。技術科教員を増やすだけでなく、1人ひとりの教員に負担をかけすぎないような制度設計が絶対に必要です。そうしないと、元気な教員にどんどんしわ寄せがいってしまいます」

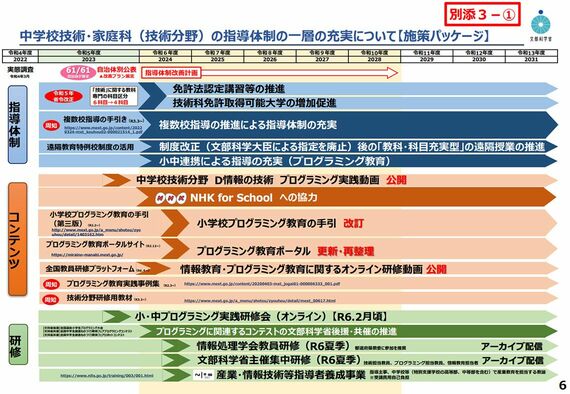

現在、文部科学省は技術科の指導体制をさらに充実させる意向を示している。しかし、この「しわ寄せの連鎖」を断ち切れる仕組みをつくらなければ、学校そのものの持続可能性が危ういのではないか。

(文:高橋秀和、注記のない写真:CAN CAN / PIXTA)

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら