それは、教員の負担軽減や働き方改革を進めて、働きたいと思える職場、働き続けやすい職場にしていくことだ。言い換えれば、今の学校現場で働いている先生たちを大切にする施策を打つべきである。

というのも、こちらの記事でも紹介したが、教員志望の意思が強い学生の多くは、自身の小中高生のときの経験が影響している (浜銀総研「教職課程を置く大学等に所属する学生の教職への志望動向に関する調査」)。一方で、教育実習で幻滅する人や「あー、やっぱり学校で働くのは大変だな」と実感して、教職を目指さなくなる学生もかなりいる。社会人からの転職を考えても、似たことが言えるだろう。

要するに、今の先生たちが生き生きしていないと、教員になりたいという人は増えない。いまや多くの自治体では、受験者を増やそうと躍起で、競争している。説明会を遠隔地で開催したり、YouTubeで先生の魅力を発信したり。だが、最大の広報の場は、今の学校現場である。

教員の負担軽減が進めば、心身を病んで休職する人や離職する人を減らすこともできる。教員になりたい人を増やし、かつ辞めたい人を減らす。教員供給と教員需要の両面に影響する、一石二鳥だ。

校長と教育委員会の当事者意識は高いのか?

だが、現役教員を大切にする施策、とりわけ、教員のメンタルケア(メンタルヘルス対策)は、文科省も各教育委員会も、弱いのではないか。

ストレスチェックでさえ実施できていない基礎自治体もあるし、実施していても個人に返すだけで、集団分析などで活用できていないところは多い。公立小中学校では、多くが職員数50人未満ということもあって、衛生委員会などで、現状把握し、対策を協議することも行われていない。産業医など専門家がいない学校も多い(精神疾患に詳しくない学校医が兼務する例なども)。

公立高校などで50人以上のところは、衛生委員会の設置や産業医の選任は義務化されているが、どこまで機能しているか(形骸化していないか)は未知数だ。また、小中学校等の教員について、文科省でさえ、やっと今年度にモデル事業を実施し、休職者の原因分析などをするという(言い換えれば、これまではほとんど手つかずだった)。

教員不足の問題も、メンタルヘルス対策も、総論としては、誰もが大事だと思っていて、危機感を持っていると言う。だが、各論、具体的に何をするかとなると、リーダーシップを発揮できている組織、人は少ないのではないか。

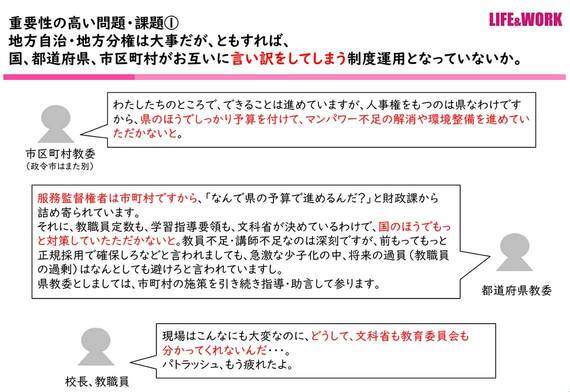

次の資料は、10月に国の審議会で私が提出したものだ。現在の制度では、市区町村教育委員会、都道府県教育委員会、学校、それぞれが、「〇〇が動いてくれないと、私だけではムリだ」という言い訳をしてしまいやすい構造となっている。

まったく無策だったとは言わないが、ここ10年あまり精神疾患で休職する教員が増え続けていることからも、これまでの対策では不十分である可能性は高いし、教育委員会も校長も、また文科省も、責任のなすりつけをしている場合ではない。

冒頭で紹介したように、学校では欠員も多数起きていて、被害は子どもたちに及んでいる。たまたま運が悪かった、で済ませてよい問題ではない。

(注記のない写真:Ystudio / PIXTA)

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら