この文科省調査(2021年始業時点)では小学校の4.9%、中学校の7.0%で不足があるという結果だったが、事態は一層悪化している可能性が高い。

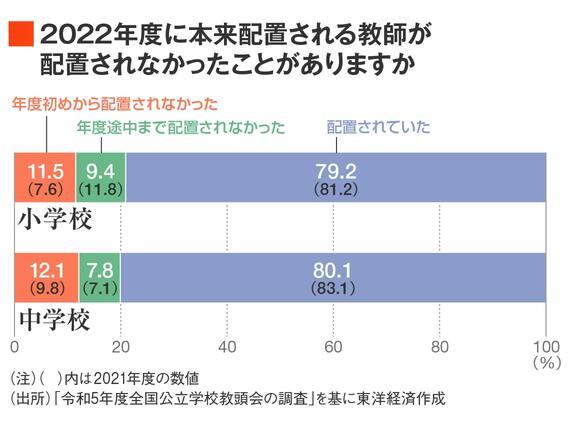

次のグラフは、全国公立学校教頭会によるもの。悉皆ではないが、全国の約70%の小中学校の教頭職(副校長含む)が回答したのだから信憑性は高い。これによると、昨年度の年度初めに不足していたのは、小学校の11.5%、中学校の12.1%であり、前述した文科省調査の倍近い(両者で「不足」の定義が違っている部分もあること、また、回答者が教委なのか、学校側なのかの違いもある点は注意)。

しかも、年度途中に欠員となるケースも多い。これを含むと、2022(令和4)年度は全国の小中学校の約2割で教員不足が起きている。文科省調査の5%と、教頭会調査の20%では、政策を考えるうえで大違いだ。

なぜ、教員不足、講師不足となるのか

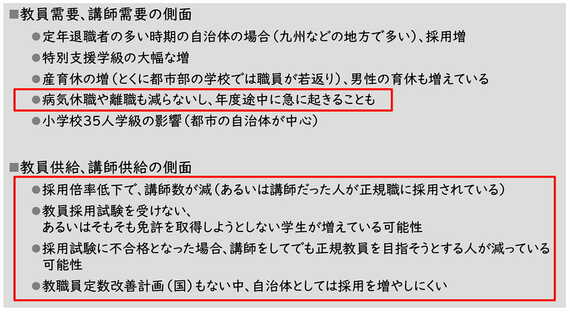

教員不足にはさまざまな背景があるが、教員需要の側面と、教員供給の側面に分けて考えると、わかりやすいと思う。一言で言えば、需要の割には供給が追い付かないので、欠員となっている。

教員需要について見ると、少子化だと、必要な教員数は基本的には減るのだが(もう少し正確に言うと、学級数が減れば、必要な教員数は自然減)、その計算以上に教員数が必要な自治体は多い。とくに影響が大きいのは、特別支援学級が急増しているためだ。

例えば、自閉症で支援学級を必要とする児童が一人でもいると、支援学級を設置して、教員を配置する必要がある。また、東京近辺や名古屋、大阪など、都市部の自治体では職員の人口構成上若返りが起きていて、出産・子育て期にあたる女性教諭が多い。男性の育休取得も増えている。産育休は年度途中でも起き、教員需要を押し上げる。

加えて、うつ病などの精神疾患で、仕事を続けられない教員も増えている。年度途中から休職になるケースも多いので、欠員が生じやすい。

次に、教員供給について見るが、はじめに学校での欠員補充の仕組みについて説明する。通常は、非正規雇用である常勤講師(臨時的任用教員)の登録者名簿(講師バンク)の中から選ばれる。教員採用試験に受からなかった人に講師登録してもらうことが多い。

教育委員会は、不合格通知を出しておきながら、「補充要員になってください」と言っているのだから、世間一般では非常識なことがまかり通っている。とはいえ、不足を見越してはじめから正規の教員を大勢雇っておくとなると、国・自治体にとっては、後年度の負担も含めて大きな財政支出となるし、産育休などはあとで正規職が復帰してくるのだから、非正規雇用が雇用の調整弁になってきた。

そして、以前は教員採用試験の倍率も高く、不合格者がたくさん出ていたし、何年か講師として経験を積んででも、正規職の教員を目指したいという人も多かったので、講師登録者はかなりあった。

これが、ここ数年で変わっている。周知のように、自治体によっては採用倍率は低くなっていて、不合格者数は以前より少ない。しかも、民間就職なども活況なので、教員採用試験がダメだったら、ほかに就職しやすい。講師をしてでも、正規の教員を目指そうとする人が減っている可能性が高い。そのため、年度途中から「学校で働いてくれませんか」と言われても、都合のよい人材はなかなかいない。

こうした結果、各地の講師バンクは払底しており、産休・育休の代替すら見つからないケースも多くなっている。

すぐに着手できる教員不足対策とは

以上のような需給ギャップが背景にあることを踏まえると、とれる策は限られる。というのも、特別支援学級を減らそうという政策はとれないだろうし、産育休を取るなということにはならない(むしろ奨励したい)からだ。

抜本策を考えるうえでは、今の非正規雇用に都合よく頼った補充の仕方、制度ではもたなくなっている問題がある。この問題は重要だが、相当大がかりな改革となるので、以下ではすぐに着手できることにフォーカスする。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら