文部科学省は10月4日、2022年度の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」結果を公表した(以下、生徒指導諸課題調査)。

いじめの認知件数、不登校の小・中学生数、暴力行為発生件数(小・中・高校生)のいずれも、過去最多となるなど、子どもたちをめぐる問題はより深刻化、複雑化している可能性が高い。新聞やテレビなどの報道でも、件数の増加に注目した報道が多い。

事実の把握は、問題を共有し、対策を考えるうえでの基本中の基本である。この調査で、不登校等の諸課題の実態をどこまで把握できているのだろうか。

この調査が有用な部分はもちろんあるが、私から見ると、大いに疑問な部分もある。ここでは、私がそう考える理由を2点に整理して述べる。何年もこのような調査を続ける文科省と教育委員会の姿勢は、もっと問題視されるべきだと思う。

カウントの仕方が教育委員会によってマチマチ過ぎる

1つ目の疑問は、いじめ、不登校、暴力行為などの諸課題のカウントの仕方が、教育委員会・自治体ごとにかなりばらつきがある可能性だ。顕著な例の1つが「不登校」である。

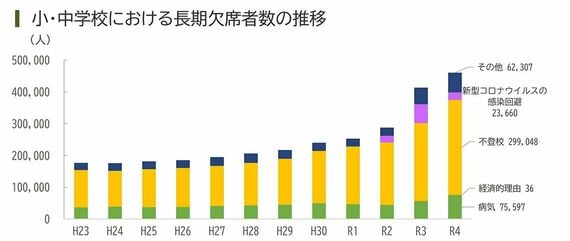

上の図をもう一度ご覧いただきたい。令和4(2022)年度の「不登校」の小・中学生は約30万人で、過去最多であるが、年間30日以上の長期欠席の児童生徒のうち、「病気」「経済的理由」「新型コロナウイルスの感染回避」「その他」という子も相当数に上る。「不登校」とそれらを合わせると、計約46万人となる。

不登校等の件数は学校が回答して教育委員会がとりまとめているものだが、「不登校」にカテゴライズするのか、病気、あるいはその他などとするのかは、あいまいな部分もあり、学校あるいは教育委員会によって判断基準にバラつきがあるようだ※。なので、実態としては、46万人のほうを重視したほうがよいと思う。

付言すると、文科省の長期欠席の定義に当てはまらない、30日未満の欠席の児童生徒数も相当数に上る(潜在的不登校や隠れ不登校などと呼ばれる)。数の大小だけの問題ではないが、「不登校」に分類される子の数だけ報道したり、注目していたりすると、事実誤認する。

非常にあいまいな基準で、恣意性のある分類であるならば、調査の体をなしていない。「病気」「その他」などのカテゴライズはやめ、不登校等長期欠席として把握したほうがよい、と私は思う。

※熊本日日新聞「不登校のはずの娘が「長期病欠」扱い 明確な基準なく、学校が「総合的に判断」 数字に表れない〝隠れ不登校〟も存在か」(2022年12月21日)

教育研究家、一般社団法人ライフ&ワーク代表

徳島県出身。野村総合研究所を経て、2016年に独立。全国各地の教育現場を訪れて講演、研修、コンサルティングなどを手がけている。学校業務改善アドバイザー(文部科学省委嘱のほか、埼玉県、横浜市、高知県等)、中央教育審議会「学校における働き方改革特別部会」委員、スポーツ庁、文化庁において、部活動のあり方に関するガイドラインをつくる有識者会議の委員も務めた。Yahoo!ニュースオーサー。主な著書に『校長先生、教頭先生、そのお悩み解決できます!』『先生を、死なせない。』(ともに教育開発研究所)、『教師崩壊』『教師と学校の失敗学』(ともにPHP)、『学校をおもしろくする思考法』『変わる学校、変わらない学校』(ともに学事出版)など多数。5人の子育て中

(写真は本人提供)

暴力行為、最も多い県は少ない県の45倍も危険?

似た話が児童生徒の「暴力行為」についても言えるのではないか。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら