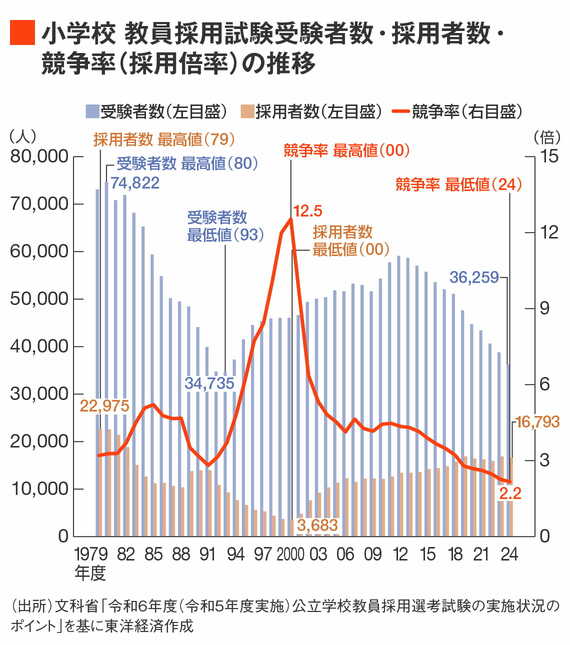

過去最低の低倍率をどう見るか

2023年度に実施された教員採用試験の倍率が過去最低を更新したことが、文科省調査でわかった。小学校は2.2倍、中学校は4.0倍、高校は4.3倍(いずれも全国合計値)で各校種とも過去最低、中でも小学校が低い。

こう「過去最低」という表現を繰り返すと、ただでさえ、ネガティブな報道の多い教育関係者は、さらに元気をなくしてしまうかもしれない。

だが、企業経営者等なら共感される人も多いのではないかと思うが、若年人口が減少し、この人手不足の中で、採用予定者数の2~4倍もの受験者がいることは、「ありがたいことじゃないか、贅沢な悩みだな」という見方もできる。

また、低倍率と聞くと、すぐに「教師の質が低下する」と騒ぐ人がいて、「倍率が3倍を切ると、質が心配」などと述べる識者もいるが、管見のかぎり、これは科学的根拠のない印象論だ。いまや「学校は忙しい、先生の仕事は大変」というイメージは、大勢の学生がもっている。教員免許を取るにも相当な努力を要する(小中高のいずれかの一種免許状の場合、67単位の取得が必要)。

そんな中、教員になろうとチャレンジする学生は、志気が高く、ある意味では質の高い人材である可能性もある。いずれにせよ、質うんぬんの話の評価は難しいものの、少し冷静になって捉える必要がある。

文科省調査の欠点、注意点

多くの報道が、文科省「令和6年度(令和5年度実施)公立学校教員採用選考試験の実施状況について」でまとめられているとおり、全国合計値での倍率が過去最低うんぬんと報じているが、注意が必要だ。ここでは3点指摘する。

第1に、今回の発表は2023年度実施のものであり、1年近く古い。直近の2024年実施の結果ではない。教員採用の雑誌やサイトでは、2024年実施の状況がすでに出ている。採用者数は確定できないかもしれないが、採用予定者数で倍率を出すことは可能だ。

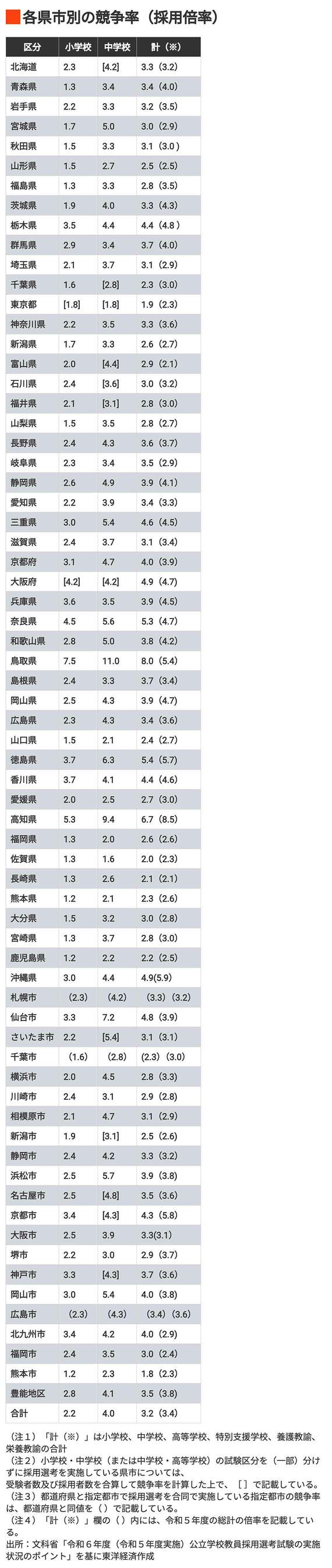

第2に、倍率の全国合計値にはあまり意味がない。採用試験を実施するのは都道府県・政令市等だが、自治体ごとに相当違うからだ。次の表のとおり、2023年度実施の状況でも、小学校でいうと1.2や1.3倍というところもあれば、5.3倍(高知県)、7.5倍(鳥取県)などもある。

第3に、試験日程がかぶらない限り、併願できるので、受験者数の一部は重複カウントされている。文科省調査でいう倍率とは、受験者数÷採用者数だが、分子の受験者数は「かさ上げ」された数字なのだ。

先ほど高倍率と述べた高知県や鳥取県は、よそよりも試験日が早いので、「お試し受験」「腕試し」的な人も多く、内定辞退者が続出しているとの報道もある。1.5倍などの自治体でも実質的には1倍に近いところもあると推測される。つまり、高倍率な自治体も安心できないし、低倍率な自治体では、本命受験者がどのくらいかによって話は変わってくる。

地方議会などで「うちの自治体は低倍率で心配だ、なんとかしろ」という批判が教育委員会に向けられると、教育委員会としては、試験日を早めるなどして見かけの倍率を高めようとするところも出てくる。だが、これでは根本解決にはなっていない。併願者の分を勘案した数字は、文科省も自治体も誰ももっていないらしく、実態はわからない。

低倍率や受験者減少は何に影響するか

では、「実質的な採用倍率(本命受験者÷採用者)」が低い場合には、どんな問題、悪影響があるだろうか。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら