民間企業の中には、6月以前に内々定を出すところもあることを考えると、多少の前倒しで、どこまで意味があるのか疑問だ。

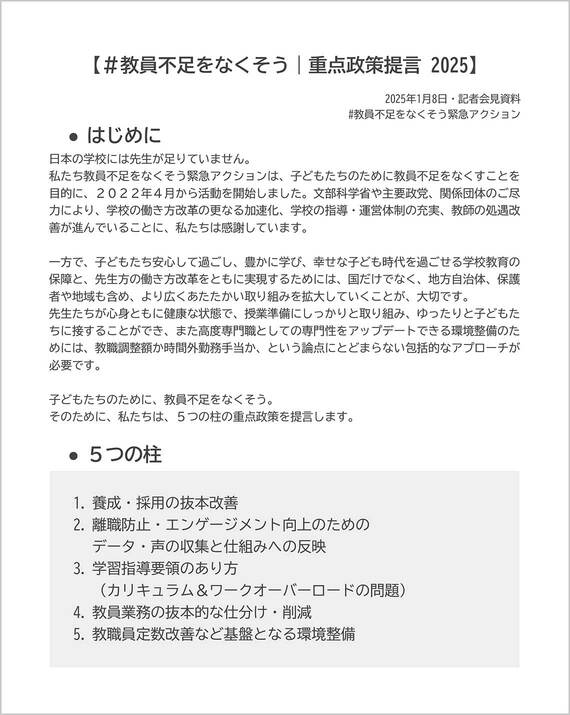

私も参加している「#教員不足をなくそう緊急アクション」は1月8日、文科省や教育委員会に対する政策提言書を提出した。教員不足をはじめとする学校現場の窮状には複雑な問題が絡み合っているので、ひとつやふたつの政策でなんとかなるものでもない。そのため、提案は5つの柱をベースにした。

(写真:「#教員不足をなくそう緊急アクション」資料)

柱1の養成・採用の抜本改善の1つとして、私たちが提案したのは「教員採用試験の全国共同実施」だ。以下、簡単にポイントを述べる。

1次試験は教職教養や専門教養について安易なカットはせず、全国共通化する(作問、採点を共同実施)。一部の自治体では、1次試験で教職教養などをカットしているところもあるが、知識不足で不適切指導につながってはいけない(そもそも大学等での単位認定の妥当性が問われる問題ではあるが)。

また、現状では、採用を実施する各都道府県、各政令市等で独自に作問している(アウトソーシングしている自治体もあるらしい)が、教員に必要な基礎的な知識等として、各自治体の独自性はそれほどない。

大学入試の共通テストのように、同日、同内容で実施したほうが、良問の作成にもつながりやすいし、自治体の負担軽減にもなりやすいと思う。何より、受験者にとっても、1回のテストで済む利便性は高い。

2次試験(面接、模擬授業等)は志望先の自治体主体で行うが、受験者の利便性等に配慮し、オンラインの活用や複数の主要都市での実施なども進める。面接はオンライン実施でもよいだろうし、自己PRをあらかじめ動画作成してもらうことなどもあってもよいと思う。

そして、次が重要だが、各自治体の採用予定者数を満たすまで、2次試験は複数自治体受験可能とする。つまり、志望順に受験し、複数自治体合格はないようにする。

例えば、現状では、九州・沖縄の各県・政令市は一次試験日程を同日にしている。だが、福岡市が第一希望だが、福岡県または佐賀県なら赴任してもいいと思う受験者はかなりいるのではないか。

この場合、今だと福岡市と遠方の別の自治体は併願できるが、福岡県と佐賀県は受験できない。福岡市と遠方の自治体から不合格通知をもらって、非正規の「講師に登録しませんか?」と言われる状況である。

ならば、民間やほかの公務員にということになるケースもおそらく少なくない。それよりも2次募集または3次募集などで、福岡県か佐賀県をチャレンジできたほうがよい。

各自治体で減少している若者などを奪い合っている場合だろうか。多少試験日程を早めて、見かけ上の倍率を確保している場合だろうか。いよいよ各自治体が協力していくときにきていると思う。

(注記のない写真:タカス / PIXTA)

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら