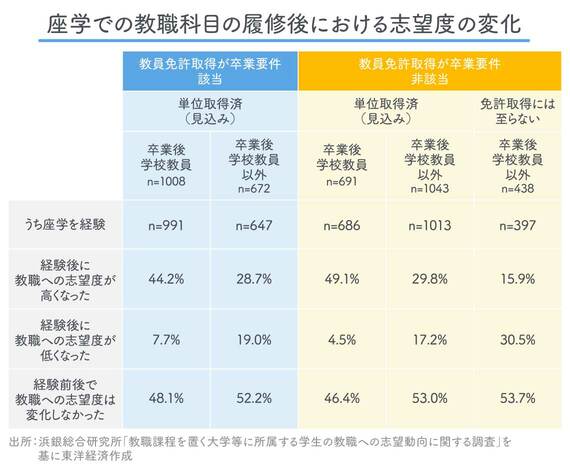

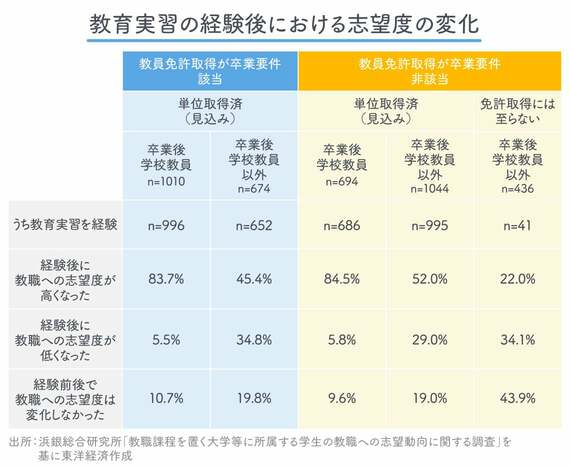

つまり、大学での授業や教育実習が教員志望者を減らしている可能性が高い。もちろん、どんな授業でも、すべての学生の目を輝かせるようなことは難しいだろう。また実際に、実習で子どもたちと接することで、自身の適性や向き、不向きを考えた学生もいたことだろう。なので、教員志望者がある程度減ることは自然なことといえる。

だが、教員に向いている学生であっても、履修するカリキュラムが多すぎたり、つまらなかったりして、免許取得に至らないケースも相当数あることが推測できる。また、現場を経験して、過酷な勤務実態や支援の薄さなどを目の当たりにすることで、諦めてしまう(見切りをつける)ケースもかなりあるのではないか。

ワーク・ライフ・バランス無視が嫌、耐えられるか不安という声が多い

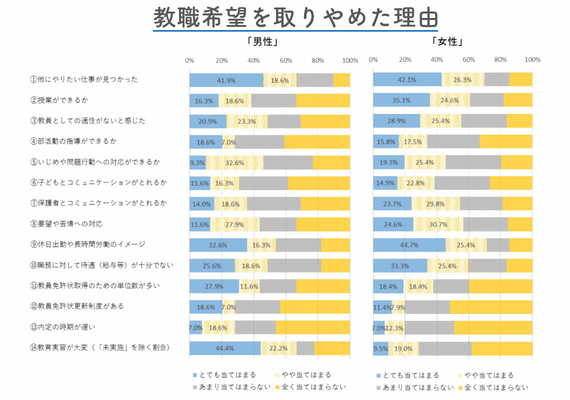

愛知県総合教育センターの調査では、教員になりたいと思っていたが取りやめた学生に、その理由を尋ねている。男女別の結果が次のグラフだ。

出所:愛知県総合教育センター「教職の魅力向上への課題に関する調査研究」資料

「休日出勤や長時間労働のイメージ」との回答が男女とも多く、とくに女性では約7割が「とても当てはまる」「やや当てはまる」と回答している。「職務に対して待遇(給与等)が十分でない」という回答も男女とも多く、給特法によって残業代が出ていないにもかかわらず、長時間労働が常態化していることも反映しているのであろう。

「教員免許状取得のための単位数が多い」「教育実習が大変」という回答も相当数あり、前述のとおり、カリキュラムオーバーロード(オーバーロード=過重積載という意味で、負担が大きいこと)となっている可能性を示唆する。教員免許取得に至らない前述の2のケースもかなりあることだろう。

「内定の時期が遅い」は、ほかの項目と比べると少ないが、2割前後の学生はそう答えている。

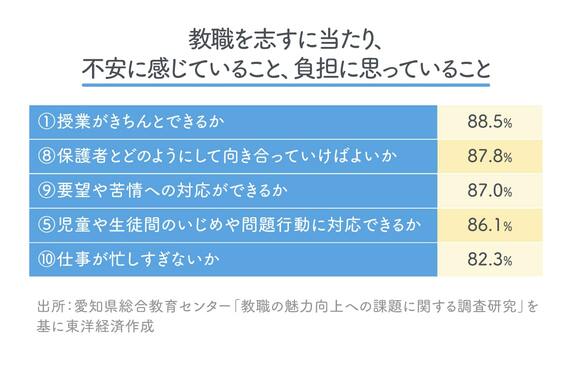

また、教員になるつもりの学生(希望学生)と、どうするか迷っている学生(不確定学生)に対して、教職を志すに当たって不安に感じていることも聞いている。「授業がきちんとできるか」「保護者とどのようにして向き合っていけばよいか」といった不安も大きいが、「仕事が忙しすぎないか」という回答も8割以上に上る。

一丁目一番地は何か

さて、施策や対策の効果を検証したいとき、どうしたらよいだろうか。例えば、学生を無作為に2グループに分けた後で、片方のグループだけにPR動画を見せるなど介入して、採用試験を受ける人がより多くなったかを追跡調査することが必要だろう。ただ、そうした調査や社会実験はあまり現実的ではないし、管見の限り実施されていない。

そこまで厳密にできなくとも、可能な限り実態把握、事実確認をしながら、効果的な打ち手なのかどうかを事前に検討したり、事後に確認、評価したりすることが必要だろう。

ここで紹介したのは、限られたデータであるし、そこから断言することは難しいものの、調査を参考に考えられることを2点に整理したい。

第一に、教員人気を上げたい、なり手を増やしたいのであれば、今の学校現場で働いている先生たちを大切にする施策を打つべきである。

というのも、教員志望の意思が強い学生の多くは、自身の小中高生のときの経験が影響している。一方で、教育実習で幻滅する人や「あー、やっぱり学校で働くのは大変だな」と実感して、教職を目指さなくなる学生もかなりいる。社会人からの転職を考えても、似たことがいえるだろう。

要するに、今の先生たちが生き生きしていないと、駄目なのだ。はっきり申し上げると、中高生向けに説明会などをする暇があるなら、学校を支援するほうに教育委員会は人手と予算と時間をかけるべきだ。「教員はこんな魅力があるよ」といくら動画や説明会でPRしても、それは、都合のよいところを切り取っているだけと思われるだろうし(その程度の批判力のない人が教員になるなら、逆に心配だ)、よき恩師に出会ったなどの体験に勝るものにはならない。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら