なるべく少ない労力で効果の大きい、レバレッジの高いことに取り組むことが肝要だ。それはどんな施策だろうか。ヒントとなる調査が最近実施された。ここでは2つ紹介しよう。

1. 浜銀総合研究所「教職課程を置く大学等に所属する学生の教職への志望動向に関する調査」

・文科省の委託で、浜銀総合研究所が実施

・全国の229の大学に文科省を通じて、学生にメールなどで案内、回答してもらうよう依頼

・卒業年度にある4年生を対象にしたインターネットによるアンケート調査

・令和4年2月から3月に実施

・有効回答数は9291件

・調査結果はこちら

2. 愛知県総合教育センター「教職の魅力向上への課題に関する調査研究」

・実施主体は愛知県総合教育センター

・教育学部・学科などを持つ6大学の教職課程を履修する学生向けにインターネットでアンケート調査を実施

・学部1年生から4年生、大学院生も含まれる。

・令和3年4月から5月に実施。

・有効回答数は1781人。

・調査結果はこちら

大学に入る前に志望は固まっている

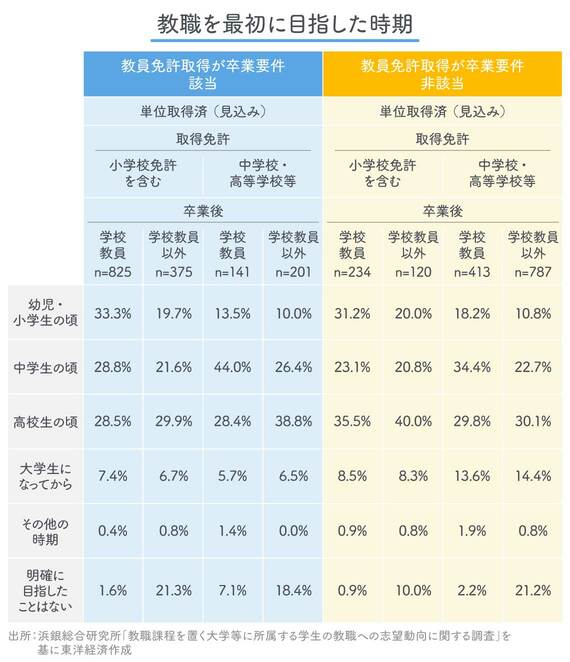

まず、教職を最初に目指した時期について見てみよう。浜銀総合研究所の調査によると、卒業後教員になる予定の学生の約5~6割が小中学生の頃(小学校以前を含む)で、高校生の頃も約3割でだった。

愛知県総合教育センターの調査によると、教職を志した理由として、教員になることを希望する学生(教職希望学生)では、迷い中の学生(不確定学生)と比べて、「理想となる先生に巡り会えたから」に「とても当てはまる」と回答する割合が多かった。

これらからわかることは、教員志望が相当強い学生は、大学に入る前にかなり意思を固めている、ということだ。

教職以外への人材流出

さて、最近、多くの小中学校などで教員不足、講師不足が深刻化している。予算が足りないわけではなく、人手不足のため、欠員状態が発生している。

これは、教員需要の問題(少子化とはいえ、かなりの数の教員の確保が必要な事情があること)と供給の問題(教員志望者や講師登録者が減っていること)の両面に分けて考える必要があるが、ここでは、主に供給面に注目しよう(参考:公立学校教員採用選考試験「小学校で過去最低の2.5倍」、低倍率のカラクリ)。

教員、講師のなり手が減っているのは、幾重にも離脱するタイミングがあるからである。

1. 教員を目指そうと思えるかどうか。

2. 大学などの教職課程に進むも、「難しい」「忙しすぎる」などで修了できない、免許を取得しない。

3. 教員免許を取っても、教員採用試験を受けない(民間やほかの公務員に就職する)。

4. 採用試験に合格となっても、教職以外に就職する。

5. 採用試験に不合格となった後、講師登録をしない。

6. 教員として働いたものの、労働環境や処遇の問題などで辞めてしまう。

かつては、教員採用試験の倍率が高い自治体は多く、数年かけてでも正規教員になろうとする人が相当数いた(多くの場合、講師という非正規職となって仕事をしながら採用試験に再チャレンジする)。

だが、今はそうした人は減っているようだ(文科省「公立学校教職員の人事行政の状況調査」などを参照)。上記1~5の各段階で教員以外の職に流出していることが背景の1つにある(このほか、定年退職となる人が多い時期に当たるなど、教員需要の背景もあるが)。

教育実習後、教員になりたくなくなる

1についての関連データは前述した。2~5については、どうか。浜銀総研調査によると、教員以外に就職予定の大学4年生のうち、約2~3割が座学での教職科目の履修後に志望度が低くなった、と回答している。また、同じく教員にならない予定の学生のうち、約3割が教育実習後に教員志望度が下がったと回答している。いずれの設問も、卒業後教員になる学生とは対照的な結果だ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら