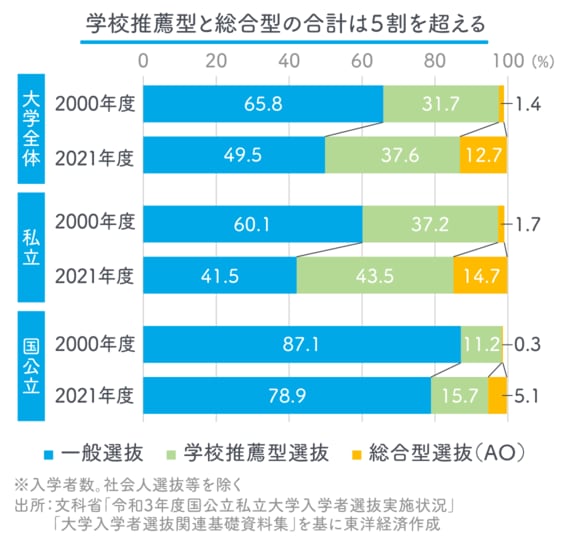

文部科学省の大学入学者選抜に関する資料によれば、従来型の一般入試の枠が減ってきています。国公立大学でもこうした入試枠を今後3割まで増やそうとしています。

学校推薦型選抜や総合型選抜では、高校時代の活動歴や、そこでどんな課題意識を持って物事に取り組んだのか、大学では何をしたいのかを自分の言葉でプレゼンテーションすることが求められます。つまり、従来型のペーパーテストでは測れない、物事に主体的に取り組む姿勢や、学んだことを社会にどう生かそうとしているかが測られるようになっているのです。

こうなってくると、当然中高の教育内容も変わってくるはずです。なぜなら、付け焼き刃の受験対策では太刀打ちできないからです。実際、総合型選抜を突破していく生徒は、日頃から自分の興味があることに意欲的に取り組んできたことが評価されているのです。つまり、自分は何が好きか、何がしたいか、何ができるのかを探究していくことが、将来の進路を開くことにつながっていく時代になってきたということです。

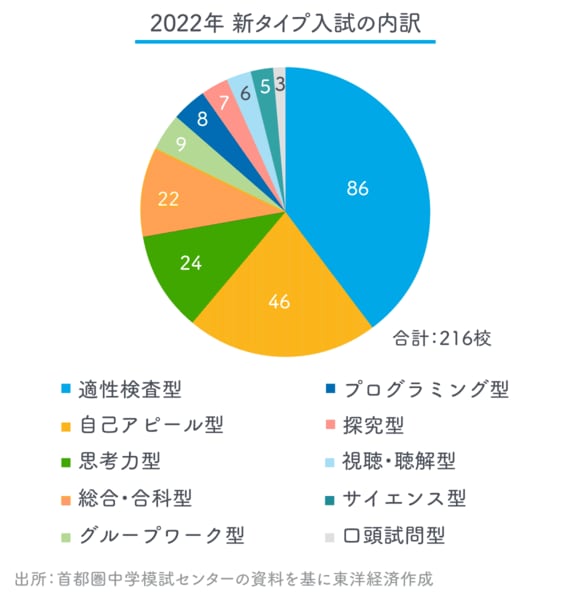

こうした動きを先取りして、首都圏の私立中学の入試では、多様化が広がってきています。私立の中学入試は、算数・国語の2科目か、理科・社会を加えた4科目入試が主流ですが、2022年には、公立中高一貫校との併願を視野に入れた適性検査型入試、自己アピール型入試、グループワーク型入試など、新タイプ入試といわれるさまざまな入試を実施する学校が150校に上り、受験者数も1万7047人と6年間で倍増しています。また小学校での英語の教科化に伴って、英語入試を行う学校も増えています。

こうした入試の多様化は、論理的思考力や創造力、表現力、協働力など、ペーパーテストでは測れない、多面的な力を持った生徒を取りたいという意思の表れです。

(写真:中曽根氏提供)

実際、私もいくつかの新タイプ入試の様子を取材したことがありますが、SDGsやAIが進化した社会など、旬のテーマを扱い、グループワークや個人でプレゼンテーションを行うユニークな入試でした。こうした入試はまだまだ募集枠も少なく、主流ではありませんが、教育改革が模索されている中、中学入試の世界も確実に変化してきているのです。

伸び伸びと自分の好きなことに取り組んできたお子さんが、低学年からの塾通いをしなくても、やってきたことを生かして中学受験にチャレンジできる。入試の概念を変えていく取り組みとしても、こうした新タイプの入試が広がっていくことは歓迎したいなと思います。

不登校の児童生徒の数が過去最多を更新し、通信制高校の進学者も増加しています。学校そのものの意味が問い直されている今、既存の中高一貫校も、それぞれの教育理念に基づきながら、新たな教育への取り組みを模索しているようです。

(注記のない写真: Fast&Slow / PIXTA)

執筆:教育ジャーナリスト 中曽根陽子

東洋経済education × ICT編集部

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら