最難関校よりも中堅校の志願者が増えている理由

その一方で、子どもに少しでもいい教育環境を与えたいという親心もよくわかります。とくにコロナ禍で足踏み状態とはいえ、今年度から高校も新学習指導要領が施行され、教育が大きく変わろうとしている中、私立ではそのお手本とすべきさまざまな取り組みがすでに行われています。そうした教育内容の充実への評価が、中学受験者数の増加につながっているのではないでしょうか。

中学入試の世界では、長く、大学進学実績が翌年の応募者数に反映するといわれていて、実際、男子校を中心に前年に東京大学の合格者数が増えると翌年の応募者数が増える例があります。そのため、「なんだかんだ言っても、学校の評価軸は東大をはじめとする難関大学へどれだけ合格者を出すかだ」ともいわれてきました。

しかし、その傾向にも変化が表れているようです。最近の中学入試の特徴として、最難関校よりも中堅校の志願者が増えているのです。これは、保護者の安全指向が強くなっていて、憧れの学校にチャレンジするより、入れる学校を選ぶ傾向だという見方もされています。

確かにそういう面もあるのかもしれませんが、私は保護者の方と接していて、学校選びの軸が変わってきていることを感じています。それは、単に大学合格実績ではなく、各校の教育の中身をよく見て判断する人が増えているということです。

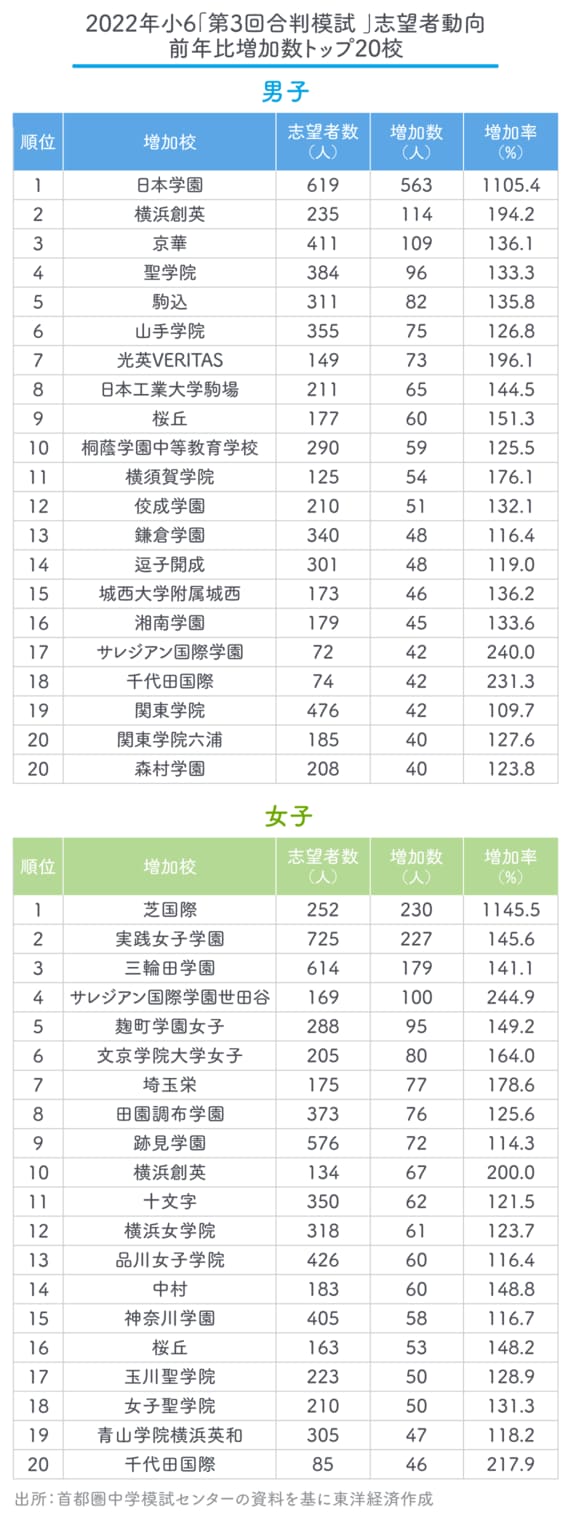

では、どのような学校が志願者を集めているのでしょう。下の表は、首都圏模試が9月に行った小6合判模試の志望者ランキングです。いかがでしょうか?

志望者が増加しているトップ20校を見てみると、男子の1位に挙がっている日本学園は、明治時代に創立された長い歴史を持つ男子校ですが、明治大学の系列校になって共学化することで注目が集まっています。2位の横浜創英は、元麹町中学校の工藤勇一氏が校長に就任し、「自分で考えて行動できる人の育成」をキーワードに教えない教育へシフトした結果、わずか2年で「県立高校の併願校」という位置づけから、半数が第1志望で入学する高校になり、中学も人気が出ています。

女子の1位である芝国際は、三田にある東京女子学園が共学化し、新校舎にはインターナショナルスクールが同居するまったく新しい学校として生まれ変わることで注目の的になっています。2位の実践女子学園と3位の三輪田学園は、どちらも明治から続く伝統ある女子校です。ここ数年伝統女子校の不人気がいわれていましたが、変わらぬ教育姿勢が、思春期の娘を託す場所とし再認識されてきたともいえるでしょう。

これ以外にも、いわゆる有名校ではない学校の名前が挙がっています。中には、校名変更や共学化、有名大学との提携などわかりやすい理由がないのに志望者を増やしている学校もあります。その理由はどこにあるのでしょう。もちろん教育内容はそれぞれ違いますが、傾向として、新しい学力観を反映した教育内容を打ち出している学校が志願者を増やしているようです。

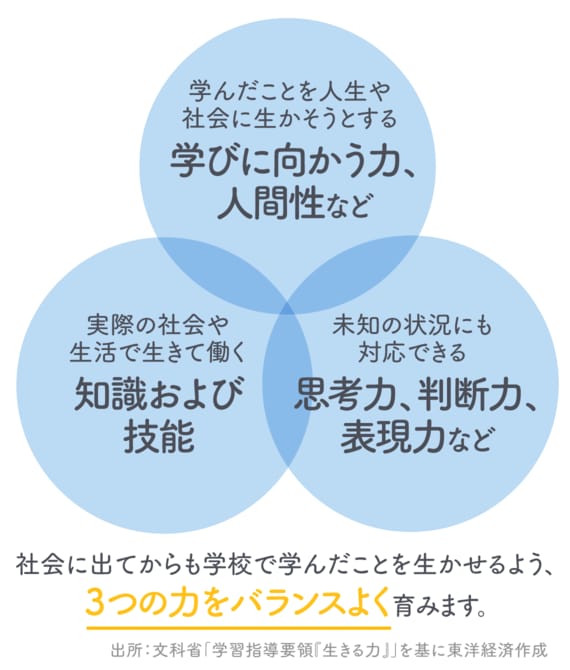

新しい学力観というのは、新学習指導要領で明記されている下図の3つの力で、知識・技能だけでなく、思考力・判断力・表現力。さらに、学んだことを社会にどう生かしてくのかという学びに向かう姿勢までを含めます。

そこで注目されているのが、「探究」です。実は、私が監修協力をしているiBerryという偏差値ではない学校選びのリコメンドサービスがこの夏スタートしたのですが、そこでも保護者が、探究教育を最も重視して学校選びをしている傾向がはっきりと表れています。これは、一昔前には考えられなかったことです。

高校では、今年度から探究という名前がついた科目も始まりましたが、実際、探究をキーワードにした教育プログラムを打ち出している私立中高は増えています。こうした変化に保護者も敏感に反応し、単に有名大学の進学実績や偏差値ではなく、さらに先の社会で必要とされる力を視野に入れた教育に積極的に取り組んでいるかどうかを見極めようとしているようです。

学校推薦型選抜や総合型選抜が大学入試全体の5割を超える

さて、前述したように中学入試の動向にも影響を与えるといわれる大学入試も、変わってきています。大学入試センター試験が廃止され、大学入学共通テストになり、思考力を重視した出題にシフトしていくということは知られていますが、すでに大学入試全体の5割超が、年内入試(学校推薦型選抜・総合型選抜)になっていることをご存じでしょうか。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら