日本の小学生「丸暗記テスト」が引き起こす学力低下、その「深刻な現状」とは? 子どもの「つまずきを知る」テストに託す希望

「1/2と1/3はどちらが大きいの?」

では、今井氏らが開発したテストでは、子どもたちのつまずきがどのような形で把握・分析できるのだろうか。

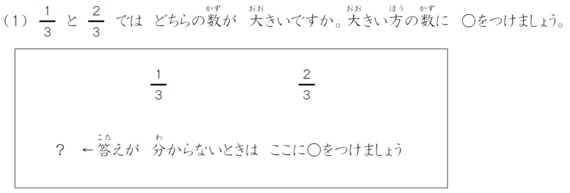

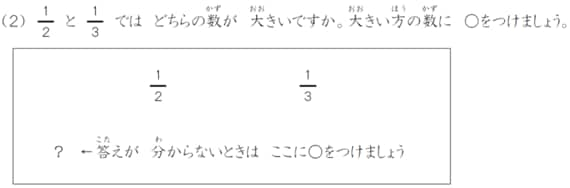

下記は、「かんがえるたつじん」の中で出題された問題の1つである。

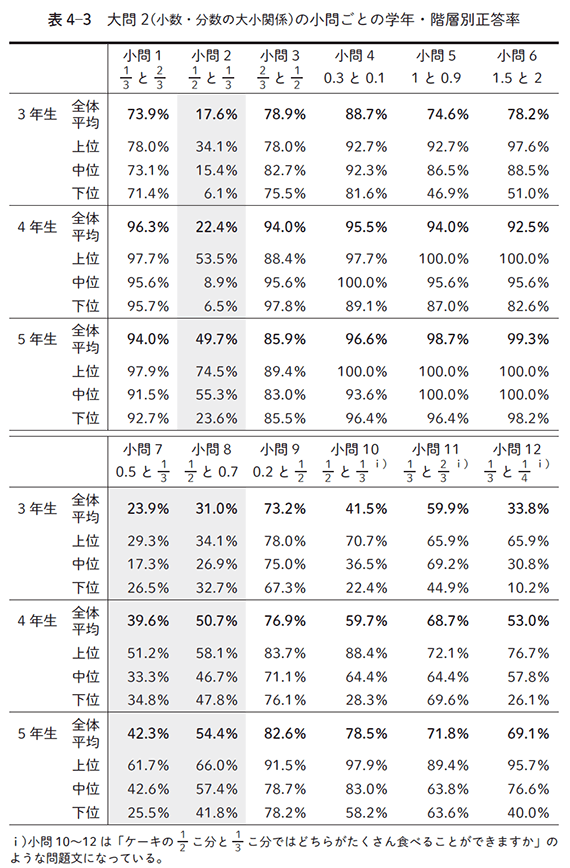

(小問1)の「1/3と2/3はどちらが大きいか」という問題は、3年生では73.9%、4年生で、5年生ではほぼ100%の生徒が2/3を選び、正解できているにも関わらず、(小問2)の「1/2と1/3では、どちらが大きい数か」という問題では、1/3を選んで、不正解になる子どもが多く見られ、その正解率は、3年生ではたった17.6%だった。

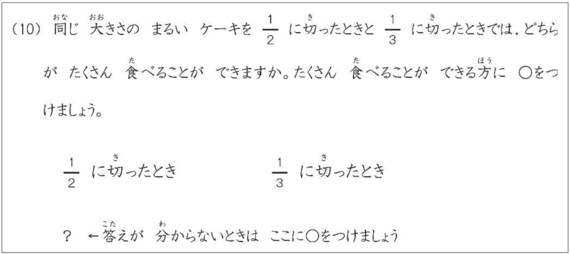

興味深いことに、(小問10)の「ケーキ1/2こ分と1/3こ分では、どちらがたくさん食べることができるか」という問題ではケーキ1/2こを選ぶことができる子どもが多くなる。3年生を見れば、その正解率は41.5%と再び上昇している。これが指し示すものは何か。

今井先生はこう言う。

「多くの子どもたちは『分数に関する概念的な理解』ができていません。(小問1)の『1/3と2/3はどちらが大きいか』という問題で正解率が高いのは、理解を反映したものではなく、たまたま分母が同じ3であり、1と2の大きい方を選べばよかったので、正解率が高かったと推測されます。純粋に数として『1を基準にしたときに、それに対してどの割合の量なのか』という分数の概念が理解しにくい子どもにとって、(小問2)の『1/2と1/3では、どちらが大きい数か』という問題のように、分母が異なる数字であったりすると、(小問10)の『ケーキ1/2こ分と1/3こ分では、どちらがたくさん食べることができるか』という問題 にある“ケーキ”のような具体的なモノが与えられないと、つまずいてしまう。分数の問題を間違えたときに、なぜ子どもはそこにつまずき、間違ってしまったのか、ということを教師が知り、どうすれば子どもが理解できるようになるか考えることは、非常に意義のあることです。なぜなら、それがわからないと、子どもは永遠に分数の概念を理解できないまま、より難しい問題を解かなくてはいけなくなるからです」

子どもにとって難しい「時間の概念」

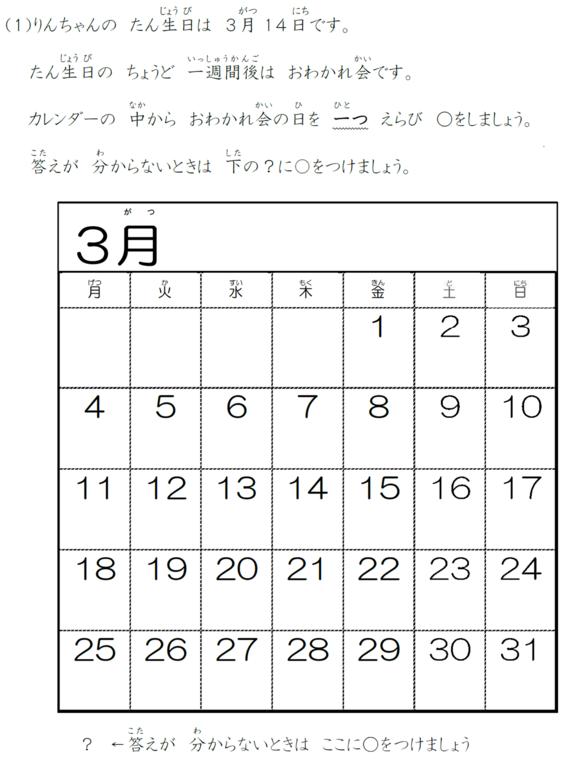

また「ことばのたつじん」では、下記のような「カレンダー問題」が出題された。

大人から見ればなんてことはない問題に思えるが、子どもたちにとって、時間の「前」と「後」の関係を把握するのは、思いのほか難しいらしく、とくに低学年の2年生を中心に、「14日」のちょうど1週間後は、「7日」である答えた子どもが目立ったという。

それにしても、なぜ子どもたちは時間の「前」と「後」を間違ってしまうのか。

「過去を振り返らず、前を向いて歩いていこう」といった言い方がよくされるように、私たちは直感的に、過去を「後」、未来を「前」として、イメージする。時間は過去から未来にながれ、「前」に向かって進んでいく、というイメージだ。しかし、「前」と「後」が時間との関係を表すとき、空間と時間の対応関係は直感と反対になる。「1週間前」「1週間後」というように、過去は「前」に、未来は「後」として存在する。大人たちは無意識のうちに、これらを使い分けることができているが、子どもにとって、それは混乱を引き起こしてしまう。「14日」の1週間後を「7日」と答えてしまう子どもは、この使い分けができないために、つまずいていると考えられるのだ。