学習指導要領改訂と3観点の整備で重視したい「自らの学習を調整」する力 3観点「主体的に取り組む態度」をどう見るか

主体的に取り組む態度を培う「学習方法への意識」とは

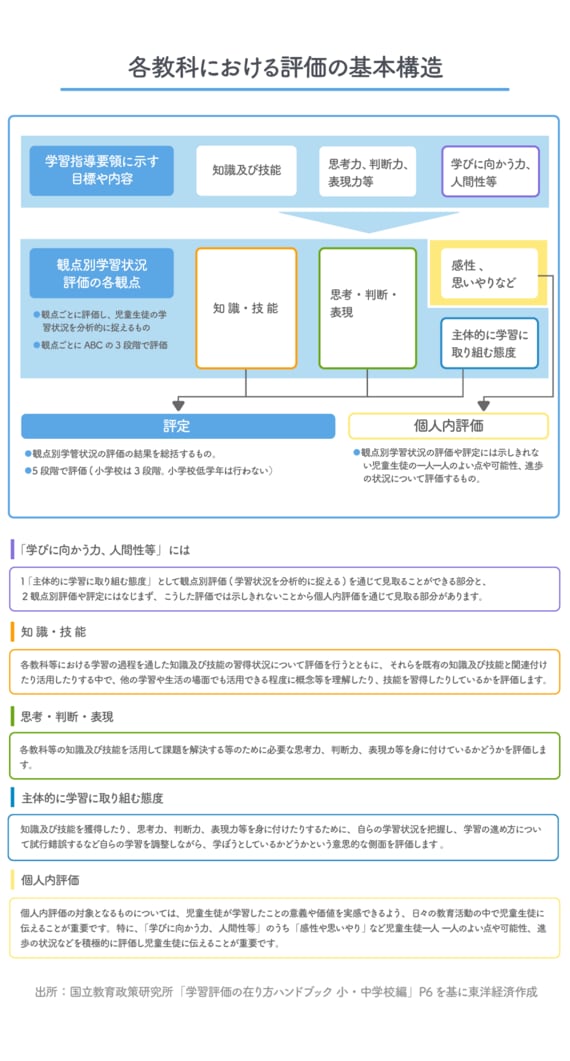

新学習指導要領の「3つの柱」と「評価の3観点」について、国立教育政策研究所は「学習評価の在り方ハンドブック」の中で下記のような図を用いて解説している。

「伸ばしたい3つの力とその評価の観点はほぼ対応しています。『主体的に学習に取り組む態度』も学力の3要素として2007年から使われてきた言葉で、急に新しいことが言われ始めたわけではありません」

そう語るのは、東京大学名誉教授であり帝京大学中学校・高等学校校長補佐を務める市川伸一氏だ。認知心理学の観点から、実践に基づく教育の研究に長く取り組んでいる。

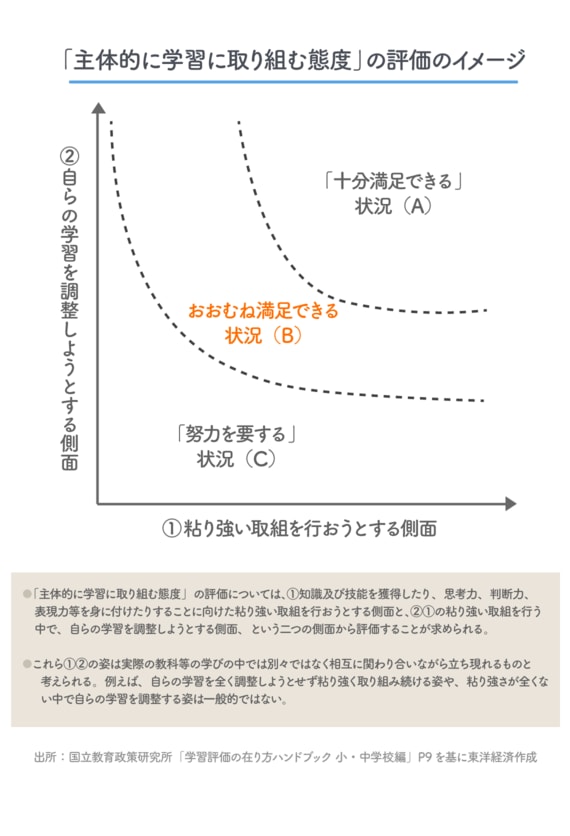

決して降って湧いた話ではないのに、この「主体的に学習に取り組む態度」の評価が教育現場でなかなかなじまないのはなぜなのか。市川氏はもう1点、同ハンドブックから下記の図を示した。

「主体的な態度の評価に当たっては、横軸の粘り強さだけでなく、縦軸で表された『自らの学習を調整しようとする側面』が必要です。言い換えれば、横軸はどれだけ勉強したかという量的な部分で、縦軸は学習の質にかかわる姿勢です」

これは教育心理学の分野では30~40年前から着目されていることだが、教育の現場ではあまり重視されてこなかったという。

市川氏の研究室では30年にわたって地域の子どもの個別相談を受け付け、1対1での対話を続けてきた。始めてみて3~4年目ごろには「学習方法に対する意識が低く、かつそれを自覚していない子どもが多い」ということに気づいたそうだ。

「子どもたちは勉強のやり方がわかっておらず、ただ量的に時間をかけているだけのケースもありました。これは粘り強い取り組みができていても、学習の調整ができていないという状態です」

自ら学習の調整ができるとはどういうことか。市川氏は「自分の理解状態を診断し、それに応じて自分で工夫して学習できること」だと説明する。これは心理学でいうところの「メタ認知」だ。

「例えばサッカーで強くなりたいと思ったら、プレーの方法を研究したり、チームが負けたときには敗因を探ったりして、自己を客観的に見つめながら改善に努めます。でも、それが勉強となるとやみくもに時間をかけることが多いのではないでしょうか。学年が上がるにつれて量だけでは通用しなくなり、質の向上が重要になるにもかかわらず、学校では学習の方法を教えてこなかったのです」

勉強をしても結果の出ない子どもは勉強のやり方自体を知らない場合があるが、そのままでは「自分はどうせやったってできない」という諦めにつながってしまう。また、自ら工夫して学習する姿勢のない状態では、理解不足を補うものは塾など学校外での指導ということになり、家庭環境の格差がそのまま学力格差を生むことにもなりかねない。

まず「わかるとは何か、わからないとは何か」を知る

そもそも「わかる」とはどういうことか。認知心理学ではこの理解をとても大事にしていると市川氏は語るが、学習方法のわからない子どもにとっては、まず「わかる」ということ自体が曖昧だ。わからないところを尋ねたとき、子どもから「全体的にわかんない」という答えが出たとする。これはよく問題視される「わからないところがわからない」という状態だろう。だが「わかった?」と聞かれて「なんとなくわかった」と答える子どもに、「自分の家族に教えるつもりで、今日わかったことを説明してみて」と問うと、答えに詰まることが少なくないという。