「新学習指導要領」小中高生は何が変わるのか 今さら聞けない基本中の基本を徹底解説

プログラミング教育や外国語の必修化をはじめ、新しい学びの提示は大きな注目を集めた。

2020年から小学校で全面実施されているカリキュラム編成の基準を、

もう一度、読み解くとともに、新しい学びが求められる背景を解説する。

AI(人工知能)をはじめとするITの急速な進展は、社会のあり方を大きく変えようとしている。テクノロジーの進化によって、職業の約半数は機械に取って代わられる――。こうしたショッキングな未来予測が専門家から示され、今の子どもたちが学校で学んだことは、彼ら彼女たちが大人になる頃には通用しなくなるのではないか、という深刻な疑問が学校教育に突きつけられた。

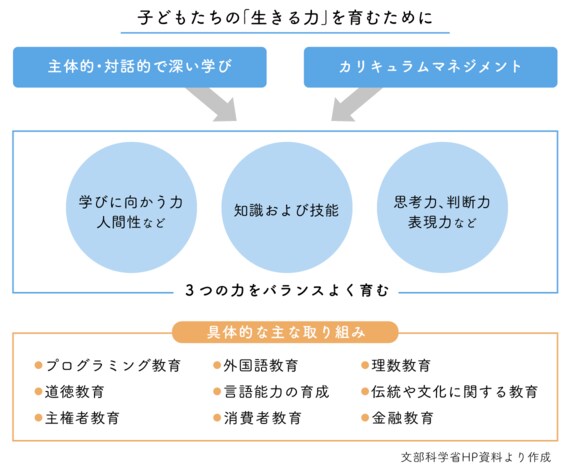

激しい変化の時代に適応して、子どもたちの将来につながるように学校教育のあり方を見直そうと改訂されたのが、小学校で今年度から全面実施が始まった新学習指導要領。象徴的なのは、情報化社会に欠かせない情報活用能力を「学習の基盤となる資質・能力」として位置づけたことだろう。

学習指導要領は、全国どこでも一定水準の教育を受けられるようにするため、各学校が編成する教育課程(カリキュラム)の基準を定めたもので、1947年に試案の形で初めて刊行された。1958年からは文部科学大臣(当時は文部大臣)が公示する現行の形になった。その改訂は、学識者で構成する中央教育審議会が文部科学大臣の諮問を受けて審議した結果を答申。その答申に基づいて文部科学省が、新たな学習指導要領案を公表し、一般からの意見募集を行ったうえで公示される。

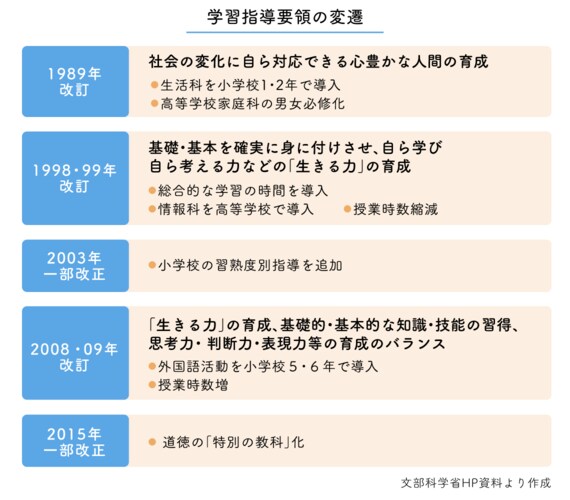

これまで学習指導要領は、約10年ごとに見直され、その時々の社会情勢を反映した改訂が行われてきた。高度成長期のただ中にあった1968年の改訂までは、経済発展や科学技術向上に伴って、教科の内容も高度化を続けた。が、受験競争の激化、過度な詰め込み教育による「落ちこぼれ」増大といった社会問題を受けた1977年の改訂では、「ゆとり」や個性が強調された。

1984年には内閣直属の臨時教育審議会が設置され、教育制度の抜本的な見直しに着手。1989年の改訂では、自ら学ぶ意欲や思考力・判断力・表現力を重視する「新しい学力観」が示され、小学校1、2年生の理科と社会科を生活科に統合する教科の改編が行われた。1998年の改訂では、「生きる力」を育むことに重点が置かれ、授業時数や学習内容の削減に踏み切って「ゆとりある教育」の推進がうたわれた。

ところが、2003年のPISA(OECD学習到達度調査)の国別順位の結果が、2000年より低下したことで学力低下の問題がクローズアップされる。2008年の改訂では授業時数を増やしたほか、小学校5、6年生の外国語活動が必修化され、「脱ゆとり教育」への揺り戻しが起きた。

情報化、グローバル化する社会に必要な知識、力を身に付ける

そして、2017年(高校は2018年)3月に改訂された新学習指導要領が、いよいよ小学校では今年度から、中学校は来年度、高校でも2022年度の入学生から実施される。改訂の狙いは、グローバル化、情報化する社会の中で、子どもたちの将来のために必要な知識や力を備えさせることができる学校教育の実現だ。

何を学ぶのか、については、グローバル化に対応して、これまで小学校5、6年生を対象に行なわれてきた外国語教育を3、4年生にも拡大する。これまで5、6年生を対象にしてきた外国語に慣れ親しむ「外国語活動」を3、4年生から開始することとし、5、6年生では「外国語」を教科として導入する。これに伴って、授業時数は、小学3~6年生で年間35時間ずつ増えることになる。