「新学習指導要領」小中高生は何が変わるのか 今さら聞けない基本中の基本を徹底解説

また情報化の進展に対応しようと、小学校で「プログラミング教育」を必修化する。これは、プログラミングの技能を習得するというよりは、簡単に操作できる子ども向けの学習用ツールを使ってプログラムを体験しながら、意図した処理をコンピューターに行わせるための論理的思考力を身に付けるためのもの。プログラミングを教科とするのではなく、算数、理科、総合的学習の時間の中で実施する。

中学校では、すでに2012年から技術・家庭科で行なわれている「情報に関する技術」の内容を拡充。高校では、情報科を情報ⅠとⅡに改編。新設の情報Ⅰを必修として、プログラミング、ネットワーク、データベースの基礎を学ぶ。こうしたプログラミングや情報関連の学習を支えるとともに、教育とテクノロジーを融合したEdTech(エドテック)の発展も視野に入れながら、学習活動におけるICT(情報通信技術)活用を推進するため、「児童生徒1人1台コンピュータ」の実現と高速大容量の通信ネットワーク環境を整備するのがGIGA(Global and Innovation Gateway for All)スクール構想だ。

このほか、意見交換や議論、発表などに欠かせない言語能力の育成、観察や実験などの科学的探究や、データ分析に必要な統計も含めた理数教育の充実、道徳教育、伝統や文化理解、18歳選挙権をきっかけに注目された主権者教育、食の安全や悪質商法被害などの社会問題に対応した消費者教育なども充実させる。

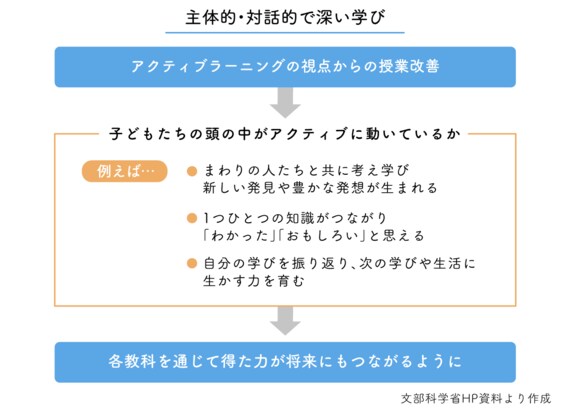

新学習指導要領では、何を学ぶかだけでなく、どのように学ぶか、といった観点からも見直しが行われた。先生の講義形式の話を生徒が聞くという受け身の授業だけでなく、グループで話し合うなどの対話型学習を通じて、児童生徒が主体的に、より深く学べるようにする「アクティブラーニング」(能動的学習)を推進する。また、各校が編成する教育課程(カリキュラム)は、よりよい社会をつくるという目標を社会と共有し、求められる資質・能力を明確化。教育課程の実施にあたっては、地域社会と連携、協働する「社会に開かれた教育課程」という理念を提唱した。

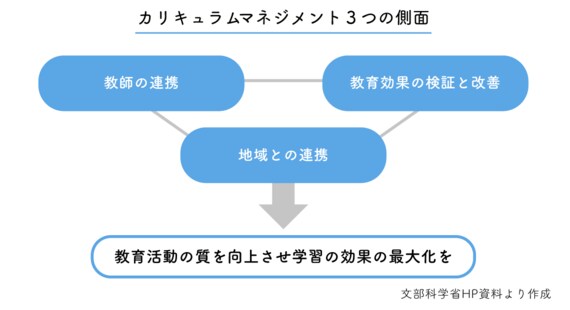

教科横断的な視点も取り入れて組み立てた教育課程は、編成、実行、評価、改善のPDCAサイクルを回しながら、その質を高めていく「カリキュラムマネジメント」の手法を取り入れることも提起している。これらの取り組みにより、①学びに向かう力や人間性、②実社会を生き、働くための知識や技能、③未知の状況にも対応できる思考力、判断力、表現力――の3つの力をバランス良く育み、子どもたちが将来、社会に出てからも役立つ学びを目指すとしている。

新学習指導要領は総則で「豊かな創造性を備え持続可能な社会の創り手となることが期待される生徒(児童)に、生きる力を育むことを目指す」と、定めている。今年の新型コロナウイルス禍で、社会の変化がさらに加速することが予想される中、未来社会の担い手を育む教育のあり方を求める取り組みが、ますます重要になる。(写真:iStock)

制作:東洋経済education × ICTコンテンツチーム

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら