「鉄道後進国」日本で新幹線が誕生した3つの背景 歴史や世界の状況を知れば日本の状況が見える

日本の鉄道の中でもっとも輸送力増強を必要とした路線は、東海道本線だった。この路線は、日本の三大都市(東京・名古屋・大阪)を結ぶ大動脈であるゆえに、輸送力が著しく逼迫していた。

そこで、東海道本線とは別に三大都市を結ぶ鉄道を新たに建設することで、東海道本線を救済することにした。この鉄道こそが、新幹線の元祖である東海道新幹線である。

(3)の「戦前に新幹線に似た計画があった」は、弾丸列車計画のことである。弾丸列車計画とは、東京・下関間に高速運転専用の鉄道(高速新線)を新たに建設し、最高時速200kmで列車を走らせるというもので、のちに建設された東海道新幹線とコンセプトが似ていた。

この弾丸列車計画は実現には至らなかった。鉄道を敷設するための用地買収や一部のトンネル建設が行われたものの、第二次世界大戦の激化によって工事が凍結されてしまったのだ。

東京・新大阪間を結ぶ東海道新幹線は、このとき買収した用地や、造りかけのトンネルを利用することで、起工からわずか5年あまりという短期間で完成に至った。

ここまで説明した(1)(2)(3)は、東海道新幹線の建設費の一部を世界銀行から融資してもらうための大きな理由になった。もし東海道新幹線の必要性や実現性の高さが世界銀行に理解されなかったら、融資を受けることはできなかったはずだ。

広い視野で見るべき

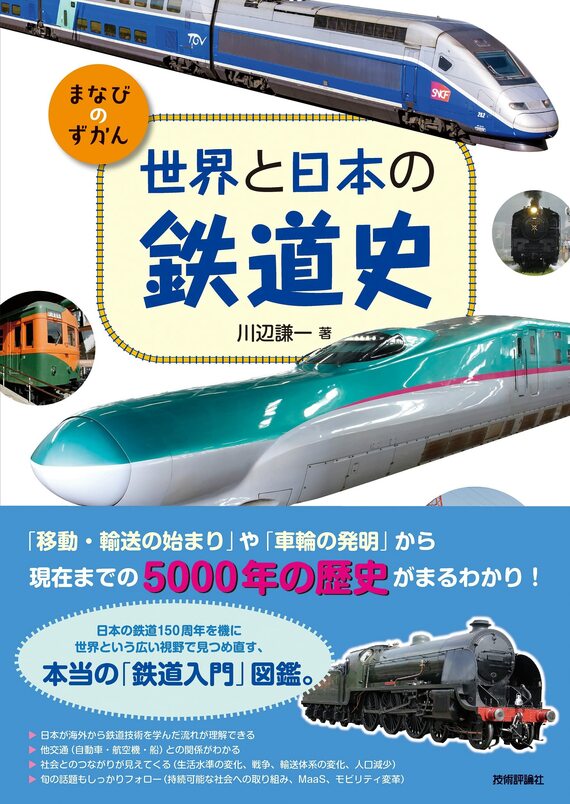

このように、日本で新幹線が誕生した理由は、日本の鉄道史だけでなく、世界の鉄道史や、自動車や航空機などの他交通の歴史を知ることで見えてくる。言い換えれば、日本の鉄道史は、広い視野で見ないと実態がつかめないものなのだ。

同じことは、日本の鉄道の将来像についても言える。

現在日本の鉄道は、大きな危機に瀕している。人口減少や他交通の発達、そしてコロナ禍を機に加速した働き方改革を含めたライフスタイルの変化により、鉄道利用者が減り、現存する鉄道の維持が難しくなっている。また、モビリティ変革や、海外の鉄道市場の変化の波がすでに日本に押し寄せており、これまでの鉄道の常識や慣習が通用しなくなっている。

この状況を打破するには、「日本の鉄道」という限られた範囲ではなく、その周囲を含めた広い範囲に目を向け、その変化を把握したうえで、「日本の鉄道」のあるべき姿を探る必要があるのではないだろうか。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら