自ら問いを立てて情報を集め、考え、行動する

今、日本の学校教育は、明治以来といわれる大きな改革が行われようとしています。そのキーワードが「探究」です。「探究」とは、辞書で引くと「物事の意義・本質などをさぐって見きわめようとすること」(三省堂『大辞林』)とありますが、学校で行われる探究型学習は、「正解を暗記する勉強法ではなく、自ら問いを立てて、課題を解決するために情報収集をし、みんなで意見を出し合い、解決へと導く能力を育んでいく学習」のことを言います。

しかし、そう言われてピンときた方は、どのくらいいらっしゃるでしょうか?

一般の方が「教育改革」と聞いて、まず思い浮かぶのが学校教育のICT化かもしれません。実際、GIGAスクール構想の下、小中学校では1人1台の端末が配布され、授業で使われるなど、目で見える変化はあります。しかし、それは、教育改革を進めるツールの1つです。

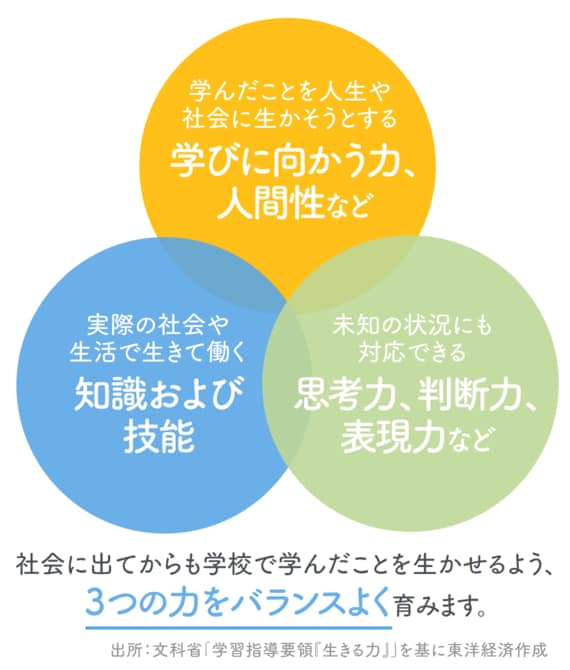

日本の教育は、10年ごとに改定される学習指導要領によって、その方向性が定められていますが、今回の学習指導要領では「子どもたちが自分で未来・社会を切り開いていくための資質・能力を育んでいく」ことを重要な指針として位置づけて、学校教育の中で育成することを目指しているのです。このことを理解している人がどのくらいいるでしょうか。

そして、そのための手法として、「主体的・対話的で深い学び」(アクティブ・ラーニング)を取り入れて、探究学習を行うとしています。

今年度から、高校ではその名も「古典探究」「理数探究」「地理探究」など「探究」の付いた科目が新設されました。また、「総合的な学習の時間」は「総合的な探究の時間」に改められます。

では、いったいなぜこれほどに「探究」が重要視されているのでしょうか。

それは、社会がものすごいスピードで変化し、複雑化しているからです。AI(人工知能)やVR(仮想現実)などデジタル技術の革新で、Society 5.0の波が到来しているといわれています。また、地球温暖化に伴う気候変動や異常気象による自然災害、新型コロナウイルス感染症によるパンデミック、そしてウクライナへのロシアの侵攻に象徴される世界情勢の変化など、予測も解決も困難な事象が次々と起こっています。まさにVUCA※な時代です。

こうした激しい変化に対応していくためには、物事を自分事として捉え、自ら問いを立てて情報を集め、考え、行動するというサイクルを回していく必要があります。これはまさに、探究学習のサイクルと同じです。

つまり、変化が激しく予測困難な社会に対応し、自分らしい生き方を選択して幸せに生きていくためには、「探究」する力を子ども時代から身に付けていく必要があるということなのです。

※ Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字をとった造語で、予測困難な状況を指す

世界の教育は?フィンランドの探究的な学び

では、世界の教育はどうなっているのでしょう。

OECD(経済協力開発機構)による「Education 2030」というものがあります。下図は「ラーニングコンパス」と言って、2030年に向けて必要な能力の再定義と学習フレームワークが描かれています。これには、生徒が、未知なる環境の中を自力で歩みを進め、進むべき方向を見つけ舵取りをするという意味を込めて、コンパス(羅針盤)と名付けられています。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら