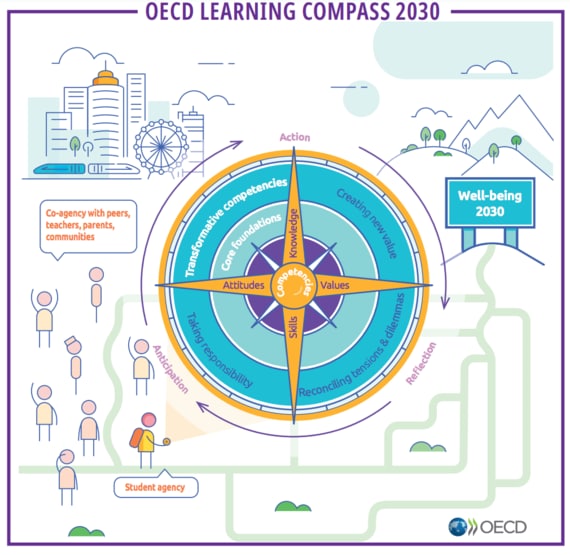

ここで注目したいのが、学びの目的地が、ウェルビーイングであるということです。ウェルビーイングとは、「肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが 満たされた状態にあること」を意味しますが、自分自身そして社会のウェルビーイングを実現するために、自ら行動できる意志を持った人を育成することが、世界の教育の目標になっているのです。

では、世界の国々の教育は、実際どうなっているのでしょうか?

ここでは、かつてOECD生徒の国際学習到達度調査(以下、PISA)で世界一となり、教育先進国として注目されたフィンランドの現状を紹介します。

PISAの世界ランキングの結果は、日本の教育政策にも大きな影響を与えていますが、フィンランドは近年ランキングを下げていることから、学力が落ちたと評する人もいます。しかし、18年度調査でも、平均を上回る順位を保持していますし、とくに読解力に関しては、日本とは反対に高いスコアを出しています。

そんなフィンランドの今の教育の目的は、「何を学ぶかではなく、学び方を学ぶ」こと。なぜなら、学習の方法とプロセスを知っていれば、いつでも自ら学ぶことができるから。そして、近年、教師は教える人ではなく、ファシリテーターとしての役割だという考え方が定着しているといいます。

フィンランドの生徒たちは、学校で、インターネット検索、図書館、オンラインアプリやゲーム、ほかの人へのインタビュー、実践的なプロジェクト、学校以外の場所や自然のスポットへの訪問など、さまざまな方法を通して学んでいます。

例えば、環境問題やSDGsについて、森林を訪れたり、自然学校で学んだり。STEM教育を通じて独自の製品を作って販売しながらアントレプレナーシップについて学ぶなど、体験や教科横断型の授業も頻繁に行われています。これらはまさに、探究的な学びですね。

フィンランドでは、日本の学習指導要領に当たる教育目標が、3〜4年に一度アップデートされますが、その理由は社会変化のスピードに合わせる必要があるから(日本ももう少しフレキシブルに変化に対応していったほうがいいのではないでしょうか)。

その結果、今のゴールは、PISAの学力を上げることではなく、「地球市民への道」だといいます。そして、多文化を背景に持つ仲間と一緒に、多言語や異文化について学びながら、心の知能指数(EQ)を上げることが、今日のフィンランド教育における大事な項目の1つになっているのです。

日本の教育現場で探究が広がりにくい理由

どうでしょう? 正直、私は、日本とは教育の目的の捉え方が違うと感じました。

では、日本の先生たちは、今回の教育改革や探究的な学びについてどう受け止めているのでしょう。複数の公立小中学校の先生に聞いたところ、上がってきたのは、「探究的な学びが実践できている学校とできていない学校が二極化している」「小学校では20年前から総合学習をしているから、それが探究だが、やることが多すぎてカットカットの日々。コロナ禍で外にも出かけられない」という悲痛な声。

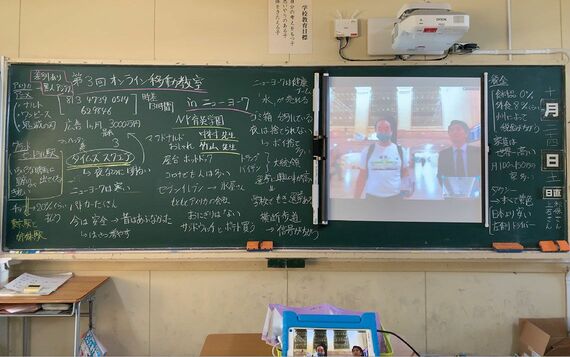

それでも、ICTを活用して学び合いをしたり、地方の学校や海外の人とつないで授業を行うなど、今だからできることで探究的な学びを進めている公立小学校もあります。

教育現場で探究が広がりにくい理由をある公立中学校の先生は、「探究的な学びを教員が受けてきていないので、実感が湧かないし、学習指導要領が目指す方向性を市教育委員会や校長先生が本質を理解していないので、具現化できない」と言います。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら