陸上養殖で地元を過疎から救え!高校生の探究、事業化の現実味 大津緑洋高校の生徒「アクアポニックス」普及へ

高校生が「アクアポニックス」を研究開発する理由とは?

山口県立大津緑洋高等学校普通科で、「大津STEAMプロジェクト」と呼ばれる課外活動が2017年にスタートした。目指すのは、独自の陸上養殖を通じた持続可能な地域づくりとSDGs達成への貢献だ。

同校がある長門市は、漁師の高齢化や漁獲量の減少、人口減少などの問題を抱えている。そんな過疎化する地元を「何とかしたい」と動き出した生徒たちに力を貸したのが、名古屋大学大学院工学研究科電気工学専攻の山本真義教授だ。

講演を機に助言を求められたのが交流の始まりだったが、プロジェクト化して協働で研究を進めることになった。「若い高校生たちに、場所にとらわれず希望を持ってもらいたい」という思いから、協力を続けているという。

現在、生徒たちと山本真義教授のパワーエレクトロニクス研究室(以下、パワエレ研究室)が協働で研究に当たっているのが、「アクアポニックス」。陸上で魚の養殖と植物の栽培を両立させる、“21世紀型の食料生産システム”である。

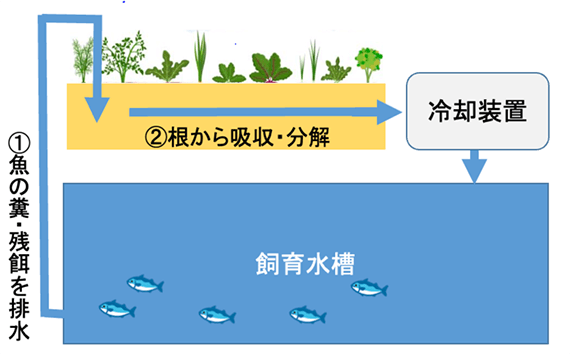

水槽の魚のふんなどに含まれるアンモニアを微生物が分解し、植物はそれを栄養分として吸収、水を浄化する。そしてその水をまた飼育水として使うという、循環型の仕組みが特徴だ。このサステイナブルなシステムに目をつけた経緯について、生徒たちを支える生月彩花教諭は次のように振り返る。

「地球温暖化による海面水温の上昇で漁獲量が減少しているのは、長門市だけではありません。世界の人口は増加し、将来的に食料難が起こるという予測もあります。生徒たちは、こうした現状を調べる中で、漁業の衰退が世界規模の課題であると気づきました。そして、長門市の漁業のノウハウとテクノロジーを掛け合わせ、地域貢献にとどまらず世界の食料問題も解決できないかと考え、アクアポニックスにたどり着いたのです」

アクアポニックスは、海がない場所でも魚と野菜の生産が見込めると期待される食料生産システムだが、飼育水の冷却や濾過装置にかかるコストなどが課題で、普及は進んでいない。

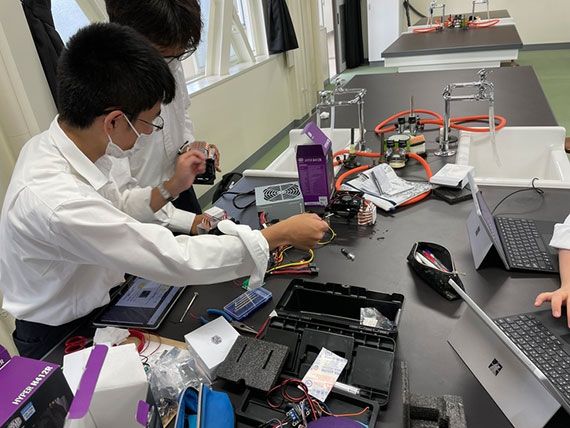

そこで、生徒たちはパワエレ研究室の冷却技術を応用し、半導体を使って電力に頼らない冷却方法を探究、冷却装置を自作した。陸上養殖システムを研究する水産大学校の山本義久教授の助言を受けながら、バクテリアを活用した濾過を採用するなどして独自のアクアポニックスを完成させた。

その結果、2020年には野菜の収穫とニジマスの飼育を同時に行うことに成功。イクラも生産されたことには、山口県水産研究センターの研究員も驚いたという。現在、ニジマス5匹、山口県を代表するトラフグ5匹の飼育が順調に進捗している。