いよいよ新年度がスタートしましたね。1年の始まりはもちろん楽しみもありますが、どうしても不安が大きくなりがちだった気がします。その不安のいちばんの要素が「受け持つ学級の、特別な支援を要する子にどう対処していくか」ではないでしょうか。

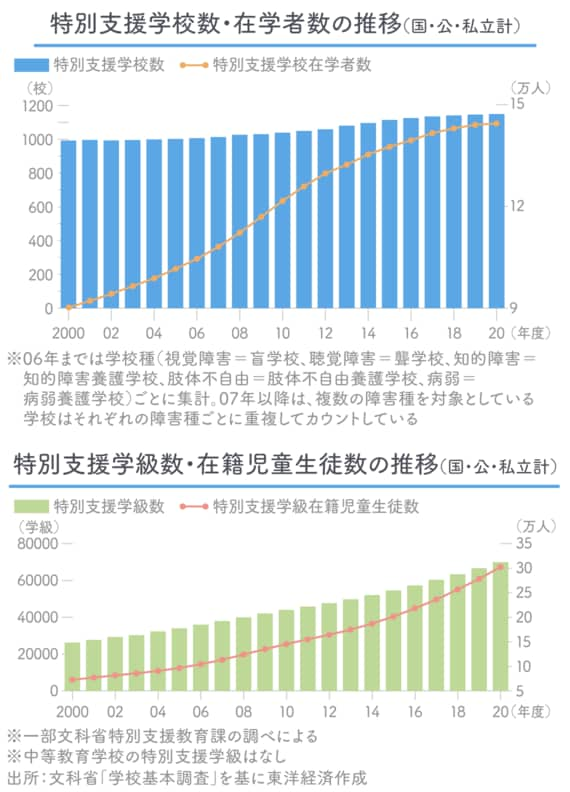

今年2月、文部科学省の検討会議で「すべての教員が採用後10年程度の間に、特別支援学級の担任などの経験を2年以上積むことが望ましい」とする報告書案が了承されました。背景には、特別支援学校・学級に通う子どもが増加していることが挙げられます。その理由の1つに、学校に通う児童生徒における「発達障害」とされる子の割合が激増していることがあります。

現在の学校現場には、管理職を含め特別支援教育の経験者が不足しており、そうした現状を改善していく方針のようです。

私も14年間担任を務めてきましたが、どの年にも個性豊かな子がいました。その子を軸に学級の方向性を考え、全体に対してどう声をかけるかを綿密に考えて臨んでいました。さらに教員生活7年目から4年間は、特別支援学校で教鞭を執っていました。特別支援学校教諭免許状も取得し、その後大学院でも専門的に学びました。そんな経験が少しでもお役に立てば幸いです。

特別支援学校への突然の異動

2012年、初任校に勤務してから6年が経ち、異動の季節になりました。当時の私の立場だと、次の学校は都心に近い学校か僻地と呼ばれる地域、あるいは特別支援学級という選択肢でした。

校長室に呼ばれ、希望を聞かれました。通常学級で、もっと経験を積みたいと思っていた私は「申し訳ないですが、通常級でこれまで学んだことを生かしながら、力量を高めていきたいと思っています」と正直に話しました。校長も即答で「そうだよね、蓑手さんは通常級でやるのがいいよね。知り合いの校長先生に紹介しておくよ」と言ってくれました。

HILLOCK(ヒロック)初等部 校長

公立小学校で14年勤務した後、2021年3月に東京・世田谷にオルタナティブスクール、ヒロック初等部を創設(22年4月開校)。専門教科は国語。特別支援学校でのインクルーシブ教育や発達の系統性、学習心理学に関心を持ち、教鞭を執る傍ら大学院にも通い、人間発達プログラムで修士号を取得。特別支援2種免許を所有。プログラミング教育で全国的に有名な東京・小金井の前原小学校では、研究主任やICT主任を歴任するなどICTを活用した教育にも高い関心と経験を持つ。著書に『子どもが自ら学び出す!自由進度学習のはじめかた』(学陽書房)、共著に『before&afterでわかる!研究主任の仕事アップデート』(明治図書)、『知的障害特別支援学校のICTを活用した授業づくり』(ジアース教育新社)などがある

(写真:蓑手氏提供)