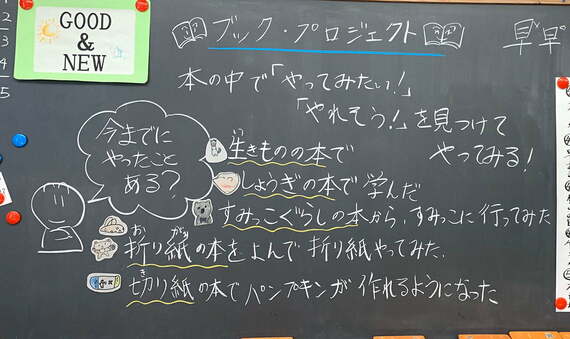

そのほか、仲間と同じ本を読んで感想を述べ合う「ブックトーク」や、本に書いてあることを実際にやってみる「ブックプロジェクト」などのミニレッスンも実施しています。

「ミニレッスン」をやったら、残りの時間はひたすら好きな本を読む。落ち着いて読めるよう、「廊下でもいいし、床に寝転がってもいいよ」と伝えています。本を読む時間はたった20~30分ですが、子どもは続きが読みたければ休み時間も読むし、家に帰っても読みます。週に1コマでも集中して本を読む時間をつくってあげることで、本を読まない子にも読書習慣ができたらいいなと思っています。

最後は、読んだ本について何人かにコメントしてもらったり、一言の感想を書いて読書記録を残したり、振り返りをして1コマが終了です。

「楽しいから読む」が読書の真理だ

いわゆる学校の推薦図書は、年齢を想定して選ばれることが多いですが、実際は分厚い本を読む1年生もいれば、絵本ばかり読む6年生もいます。子どもによって読む本がかなり異なる実態を考えると、「読書家の時間」のようなワークショップのほうが選ぶ本の幅はより広がると僕は思います。

「読書って何のためにするの?」と子どもたちに聞くといろいろと答えは出てきますが、「楽しいから読む」でいいんですよね。それが読書の真理だと思います。本の世界観を純粋に楽しむことが大事で、その楽しさがわかった子は自分から本を読みます。

読む本に偏りがあっても構わない。大人でも博学なのに小説を読まない人はいるし、絵本ばかり読む人もいますよね。教科書的な読み方も大切ですが、「もっと読みたい」という気持ちを育てることのほうが大事。読みたい本の世界に浸れる子に育っていくといいなと願い、僕は「読書家の時間」を実践しています。

最近では、知識量ではなく学ぶ意欲が学力だという考え方もあり、「自ら本を読む=学力が高い」と言ってよいのではないでしょうか。実際、文科省の調査のように読書と学力に関するエビデンスも出てきています。

もちろん、賢いから本を読むのか、本を読むから賢いのかは、簡単には判断できません。経験によって考える力がついて本を読むようになる人もいるでしょう。ただ、読書を楽しむ力は、人を豊かにしたり学びに興味を持つ契機になったりすることは間違いないと思っていて、「読書家の時間」はその力を育てるのに有効だと感じています。

1978年生まれ、北海道出身。東京都の公立小学校教員として14年間勤務。2016年、主に病気休職の教員の代わりに担任を務める「フリーランスティーチャー」となる。これまで公立・私立合わせて延べ11校で講師を務める。NPO法人「Growmate」理事としてマーシャル諸島で私設図書館建設にも携わる。近著に『マンガでわかる!小学校の学級経営 クラスにわくわくがあふれるアイデア60』(明治図書)

(文:編集チーム 佐藤ちひろ、写真はすべて田中氏提供)

制作:東洋経済education × ICT編集チーム

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら