教科書は物語や説明文が多く、伝記やエッセー、図鑑などに触れる機会が少ないので、「ジャンル」を学ぶ「ミニレッスン」もやっています。各自が好きなジャンルを発表していくだけですが、これも「面白そう!」と興味を持つ大きなきっかけになります。現在2年生の担任をしていますが、ジャンルを学んだ後に、歴史好きな子同士で漫画版と小説版を貸し借りするなどの機会が生まれています。

「本の紹介」もよくやります。お互いにお気に入りの本を紹介したり、本の帯を書いて教室に飾っておいたりすると、子どもは興味を持って紹介された本を手に取りますよ。僕からも毎回、本の紹介をします。冒頭の数ページを読み聞かせ、本の概要を紹介。そして「この本を読んでみたい人?」と聞くと、どっと手が挙がります。なるべく、普段そのジャンルを読まない子に貸してあげるようにしています。

引っ越しが大変でもつねに「読書コーナー」を作る訳

――どのような本を紹介していますか。

教室に本を置いて「読書コーナー」を作っているのですが、そこから選んでいます。「読書家の時間」を広めた実践チームの1人、甲斐崎博史先生と同僚だった際、先生の教室内の蔵書数に驚かされました。「手を伸ばせば本がある環境をつくることで、自然と本を手に取る子が増えるよ」と聞き、僕も少しずつ教室内に本を増やしていきました。現在、蔵書は1000冊以上あります。

世界的な名作を確保するほか、『若おかみは小学生!』(令丈ヒロ子著)や『ミルキー杉山のあなたも名探偵』シリーズ(杉山亮著)など、図書室でなかなか借りられない人気作もそろえています。シリーズものはなるべくそろえ、人気著者の作品も多く集めるようにしています。とくに人気の作品は、同じものを何冊もダブらせて買います。そうすると、同じ本を読んだ子同士が集まって、本の内容で盛り上がれるからです。

――本は自腹を切って購入されているのですか。

はい。でも中古書店なら1冊当たり100円くらいで買えますよ。毎月少しずつ数年かけて集めました。ただ、僕はフリーランスで在校期間が短いことも多いため、異動のたびに大量の段ボールを車で何往復も運ぶのは大変です……。

でも、これだけ蔵書があると、どんどん本を手に取る子が増えます。一方、それでも読まない子はいるので、少しでも興味が持てるよう、紹介以外にも、シリーズで並べるなど見せ方も工夫するようにしています。

――「読書家の時間」では、教科書はいっさい使わないのでしょうか。

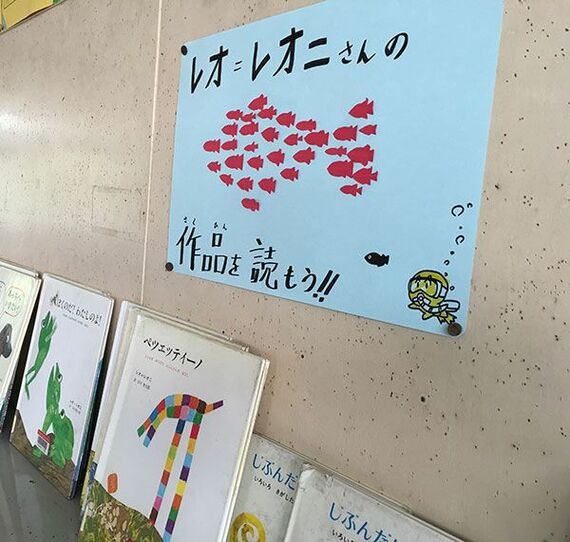

国語の時間に扱った教科書内の作品に関連した本を紹介することはあります。例えば、『スイミー』を学習した後に、著者のレオ・レオニの作品をズラッと並べるだけで、子どもたちは「こんな本もあるんだね」と大喜びです。

教科書で物語『きつねのおきゃくさま』(あまんきみこ著)を学習した際には、キツネが登場する物語をたくさん紹介し、ほかの本ではキツネをどう扱っているかをみんなで考えます。

童話では、ずる賢い生き物として扱われることが多い。ダイバーシティー(多様性)を扱うディズニーのアニメ『ズートピア』を見たことのある子も、そんなイメージを持つ子が多いですね。日本の民話では「化けて人をだます生き物」というイメージで描かれる作品ばかり。一方、『チロヌップのきつね』(高橋宏幸著)、『子ぎつねヘレンがのこしたもの』(竹田津実著)、『ともだちや』(内田麟太郎著)のキツネにはまた違う一面があります。

こんなふうに同じ登場人物(生き物)という軸でさまざまな作品を楽しんでいるうちに、作品や著者によって扱われ方が異なるといった多様性に気づく力も身に付いていく。こうしたリテラシーが養われるのも読書の大きなメリットです。