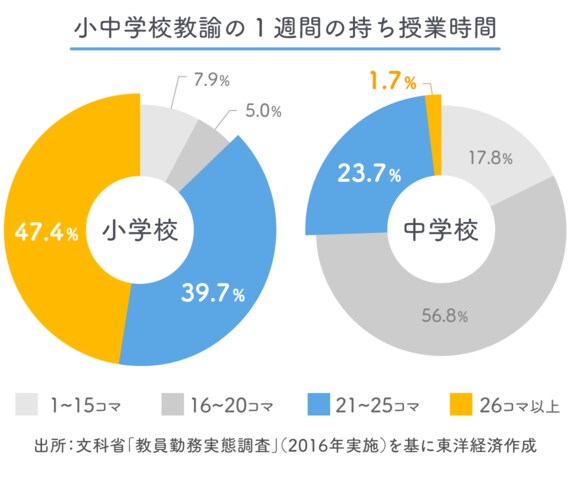

1人の先生が担当している授業数(コマ数)も多い。少し以前のデータとなるが、文部科学省の2016年の調査によると、週26コマ以上担当している小学校教諭は約半数。26コマ以上ということは、ほぼ毎日5~6時間びっしり埋まっている。中学校と高校はそこまでの人はまれだ。しかも、学習指導要領改訂により英語が増えたので、昨年度から小学校の授業負担はこの調査時点よりも増えている。

学校規模や教育委員会の施策にもよるので一概には言えないものの、3~4人の先生が休むと、途方に暮れる(授業をする人がいない)という小学校もかなりの数に上るのではないか。

実際、コロナ前からの問題であるが、病気休職や産休・育休の人が出たとき、代わりとなる講師の先生がなかなか見つからない状況はここ数年続いている。そのため、教頭、場合によっては校長が担任の代行をするような小学校もある。

教員採用試験の倍率低下に始まる人手不足の悪循環

どうして、こんなことになるのか。背景はやや複雑だ。多くの場合、教員採用試験に不合格だった人が講師登録をして、正規には採用されなかったが、臨時の講師として活躍するというケースが一般的だ。だが、ここ数年、小学校の教員採用試験の倍率が下がっている(地域差はあるが)。

つまり、こういうことだ。

⇒不合格者の減少

⇒講師登録者の減少(講師バンクの枯渇)

⇒病休や産休育休の代替要員がなかなか見つからない

⇒各学校は今いる人員で何とかするしかない

⇒各学校はさらに疲弊する

⇒そんな職場では働きたくないと敬遠する人や離職する人も

⇒教員採用試験の倍率低下

という悪循環に陥っている。加えて、事態をより複雑にしていることがある。

前述したように日中は授業がびっしり入っており、授業準備や事務作業などが勤務時間外に及ぶケースも多い。そのため、部活動がない小学校であっても、長時間労働の問題は依然として深刻だ。

コロナや友達関係、家庭問題などで登校や日常生活に不安がある子どもや保護者の相談、ケアも、学級担任らが担っている。事実上カウンセラーやソーシャルワーカーといった役割を教師は果たしている。カウンセラーやソーシャルワーカーの専門職が活躍しているケースもあるが、多くが非常勤職であり、相談できる日も限られている。結果的には担任が“ワンオペ”でさまざまなことを担わざるをえないケースも多い。

学校でやることは減ることはまれで、増える一方だ。最近ではコロナ感染の抗原検査を学校(教職員)で実施できるように文科省は働きかけている。

教職員数はほとんど増えそうにない

数人の教員が濃厚接触者等になり休むと、機能不全に陥りかねない、脆弱な体制だ。教職員の感染が多かったある市では、市教育委員会の職員が応援に駆けつけるなどしていたが、これが複数校で起きたら、いかんともしがたい。業務量も精神的な負荷も高まる一方の養護教諭(いわゆる保健室の先生)も頑張り続けている。教員以外のスタッフは少なく、雇用が不安定な非常勤も多い。

こうした実情は、文科省や都道府県教育委員会なども承知しているはずだが、私が見る限りでは、冷淡である。「何とか現場で工夫して、この危機を乗り越えましょう」という精神論になっている印象も受ける。

例えば、この8月に公表された、文科省の来年度予算に向けた概算要求を見てみよう。概算要求とは、こういう案で財務省と折衝していきますよ、というものであり、今後の財務省査定で削られる可能性もある。

次の資料はその一部であるが、小学校の教科担任制の一部導入と、35人学級の推進によって、教員数を増やす要望を出している。教科担任制により全国でプラス2000人との内容だが、全国の小学校は何校あるかご存じだろうか?

無料会員登録はこちら

ログインはこちら