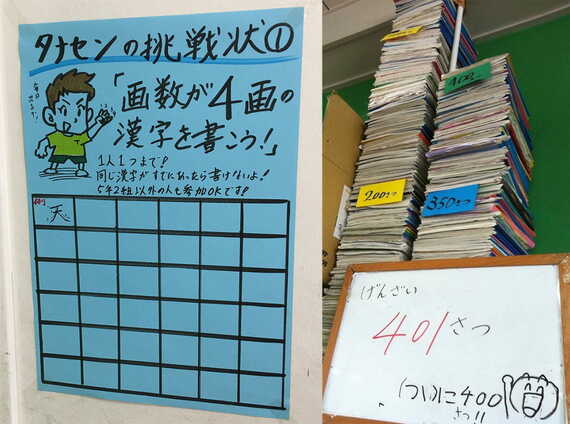

2つ目は、掲示の活用。僕は、福山憲市先生のご著書『知的学級掲示自学のアイデア』(明治図書出版、1994年)が本当にすばらしいと思っていて、ここに紹介されている、知的好奇心をくすぐる掲示を取り入れています。

(写真:田中氏提供)

例えば、「画数が4画の漢字を書こう! ただし1人1つまで」という「タナセン(田中先生の愛称)の挑戦状」をひっそりと教室のどこかに貼っておくと、気づいた子たちがわいわいと書き始めます。そうやって挑戦状の存在にみんなが気づいた頃に「きっと4画の漢字をたくさん思いついた子もいるよね。続きは自主学習でやってみたら?」と言う。すると、みんな夢中で調べてきます。そのほか、森泉周治郎先生の実践「自学タワー」を作るなど、取り組みを可視化するのも有効です。

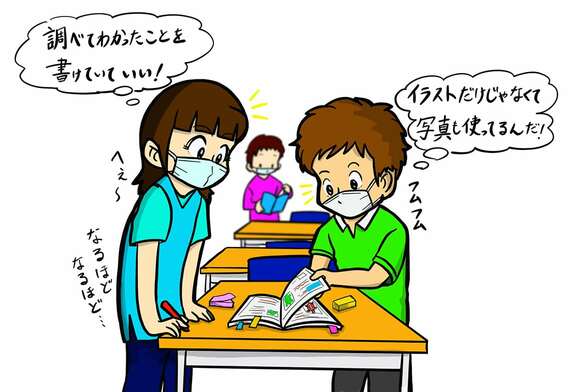

3つ目は、学び合いですね。例えば「ギャラリーウォーク」。机の上に自主学習ノートを広げてもらって、みんなで見て回り、よいと思ったノートにコメントを書いた付箋を貼っていきます。

(イラスト:田中氏提供)

すると、子どもたちは「こんなやり方があるんだ!」といった発見をしたり、友達からコメントをもらえるのがうれしくてニヤニヤしたり、学び合いながらモチベーションを高めています。できるだけ毎日5分ずつやるようにしており、時には僕も一緒に取り組みます。

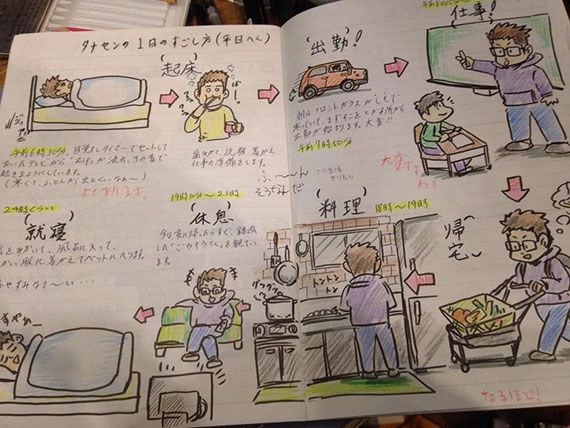

(写真:田中氏提供)

以前は、よくできている子のノートをコピーして壁に貼っていたこともありますが、なかなか選ばれない子のモチベーションがしだいに気になり、今は全員の自主学習ノートを順番に書画カメラに写してみんなに見せることもやっています。その際も「よいと思うところを付箋に書いて貼ってください」とみんなでフィードバックします。このやり方なら、全員に光が当たるかなと思っています。

――フィードバックの際に気をつけていることはありますか。

友達同士のフィードバックでは、「字が汚い」などのアドバイスではなく、「ポジティブなコメントをしようね」というルールでやっています。

また、今年から探究学習ノート(内容は後述)のチェックに関しては、コメントやイラストなどのフィードバックをやめて確認したことがわかるような印だけ入れるようにしています。この活動は見てもらうためのものではなく自分のためのものであり、僕のコメントが動機づけになってほしくないと思うからです。

ノートを1冊やり終えたときは「おめでとう」と書いて、学級通信でも「よくがんばりました」と紹介はしますが、子どもたちには少し物足りないかもしれません。しかし、それでも子どもたちはやり続けています。おそらくやりきったことが自信になり、内発的動機づけにつながっているのではないかなと思っています。

大人になったときに必要な力が養える

――どのような自主学習の内容が多いですか。

導入直後はテストの準備や日頃の予習復習が中心になる場合が多いですが、しだいに興味・関心のあるテーマにも取り組む子が増えていきます。「今日何をやるか悩む」といった子どもたちや保護者の声もあるので、最初は自主学習のアイデア事例を30ほど集めてメニュー表にして配っているのですが、そういうサポートをしているとだんだん自己選択・自己決定ができるようになっていきます。