青翔開智「デザイン思考」の導入成果が凄かった 課題解決型学習にAIやプログラミングも活用

例えば、ある英語教員はアート鑑賞の授業を行っている。感じたことや考えたことを英語で表現するので、「批判的思考」や「表現力」を養えるという。

「こうした通常授業により、発表や論文など探究のアウトプットの質が上がると考えています。先生側も、学校からテーマを押し付けられるとそれに縛られやりにくくなることがあると思いますが、スキルでの横断だと自分のやりたいことや独創性が損なわれることなく授業がつくれます。実際、うちの先生たちは楽しそうに授業をしていますよ」

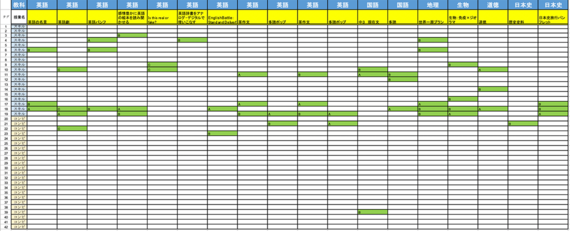

また、評価用に作成したルーブリックを基に、各教科がどのスキル育成に取り組んでいるかがわかる表を教員全員で共有している。

「先生たちはその表を見て『学校全体でこのスキル育成が弱いので、私の授業で強化しますね』など積極的に改善に取り組んでくれます。こんなふうに学校全体の取り組み成果を基に、各授業の改善が行われる。これこそが、これからの学校に求められるカリキュラムマネジメントのあり方だと思っています」と、織田澤氏は強調する。

「探究スキルラーニング」の取り組み表。緑の箇所が取り組んでいるスキル、白い箇所は育成が不足しているスキル。全体のバランスを見ながら探究学習をつくっていける

21年度からは、新たな実践も動き出す。オリジナルの「道徳」だ。

「新学習指導要領の改訂のポイントに道徳教育の充実があります。道徳の学習を進めるに当たり『自分自身』『人とのかかわり』『社会とのかかわり』『生命や自然など崇高なものとのかかわり』という4つの視点がありますが、21年度からはこれら視点の学びをさらに深め、多角的・多面的に物事を捉え思考する力を養いたい。デザイン思考の最初のフェーズは他者への共感ですから、道徳を深く学べば共感力が格段にアップし、探究の質も向上するのではと考えています。

また、最近の子どもはレジリエンスが弱いといわれますが、私もそう感じる場面があります。探究を進める中では失敗もたくさんしますし、しなやかに立ち直れる力を養う手助けも道徳の中でできたらと思います。今、大学院で臨床心理学を勉強してきた先生が中心になって、新たなカリキュラムを作っているところ。脳科学や心理学をベースとしたものになる予定で、私も楽しみながら取り組んでいます」

従来の道徳とはまたアプローチが異なるようで、実に興味深い。新学習指導要領が示す教育にマッチしつつ、独自の実践を展開する同校の取り組みは、今後も注目を集めそうだ。

(文:編集チーム 佐藤ちひろ、写真はすべて青翔開智中学校・高等学校提供)

制作:東洋経済education × ICT編集チーム

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら