青翔開智「デザイン思考」の導入成果が凄かった 課題解決型学習にAIやプログラミングも活用

毎年夏に実施する「プログラミングキャンプ」も課題解決型だ。中2は、ゲームを作りながらプログラミングが学べるサービス「ハックフォープレイ」を使ってゲームを作るが、幼稚園を視察し、園児が「あいさつをする」といった生活習慣などを楽しく身に付けられる設計を目指す。中3は、近隣の盲学校や、ろう学校へ行き、教育向けマイコンボード「micro:bit」でユニバーサルデザインの電子デバイスを作って提案するのが課題だ。

「意識が変わると行動も変わる」

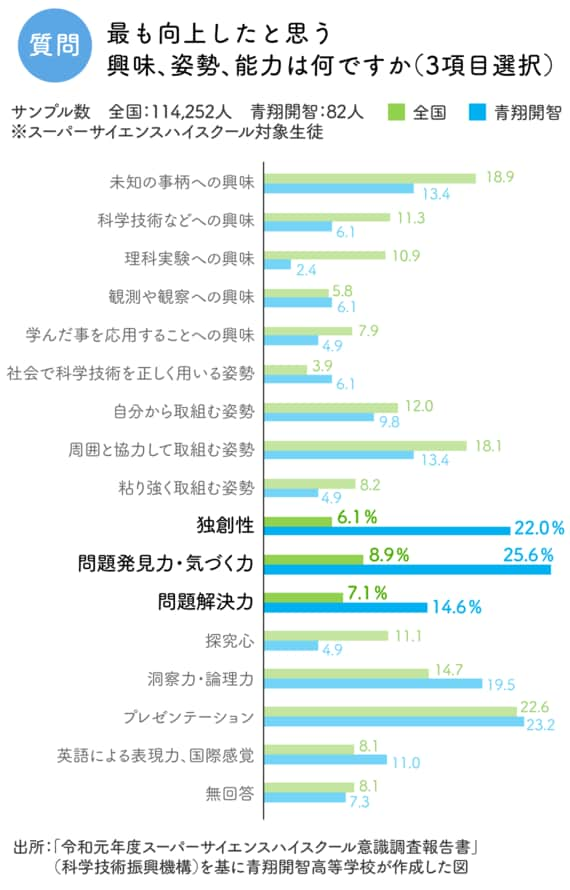

こうした独自の探究授業の成果は、「令和元年度スーパーサイエンスハイスクール意識調査報告書」(科学技術振興機構)のアンケート結果にも表れた。スーパーサイエンスハイスクールの取り組みにより最も向上したと思う興味・姿勢・能力を3つ選ぶ質問において、「問題発見力・気づく力」「問題解決力」「独創性」を選んだ生徒の割合が全国平均と比べ高い結果になったという。

「意識が確実に変わっていると感じます。意識が変わると行動も変わる。実際、うちの生徒は学校を飛び出して社会貢献に動き回っています」と、織田澤氏。

例えば高校生では、少子化で廃校となった校舎で地元の人たちのために夏祭りを開催、小学生向けの英会話教室を運営、鳥取県eスポーツ協会に働きかけてeスポーツ大会を共催、鳥取県で面白い活動をする高校生を集めてイベントを実施……など、多くの事例がある。

基本的に学校外活動なので担当教員はつかない。また、こうした活動を生徒会が生徒会費で支援するというユニークな仕組みがあるが、行政に補助金を申請するなど自力で資金調達をする生徒も珍しくないという。

ICTは生徒にとって「当たり前」のもの

前述のとおり、データ分析やAI、プログラミングが授業に盛り込まれているなど、同校ではICTの活用も進んでいる。聞けば、14年の開校時にはすでに全館Wi-Fiが完備された状態で、iPadによる「1人1台」体制を始めたという。

「米国では生徒が自由にiPadやMacを学校に持参して学んでいると知り、いつでもどこでも誰でもインターネットに接続できる環境を最初につくってしまおうと思って。教員も生徒もGoogleのアカウントを持ってクラウドを活用する体制も、開校時に始めました」

今、英会話はオンラインで海外にいる外国人講師に教わり、中学生は授業の一部でAI教材「Qubena」を使うなど、多様な形でICTと学びが融合している。生徒たちもコロナ禍でバーチャル学園祭を実施するなど、授業以外でもICTを活用する。「たぶん、生徒たちにとってICTは当たり前のもの。大人はパソコンで仕事をするのが普通ですよね。それと同じ感覚だと思います」と、織田澤氏は話す。

「必要なのは教科横断ではなくスキル横断」

通常の教科と探究基礎の関連にも注目したい。

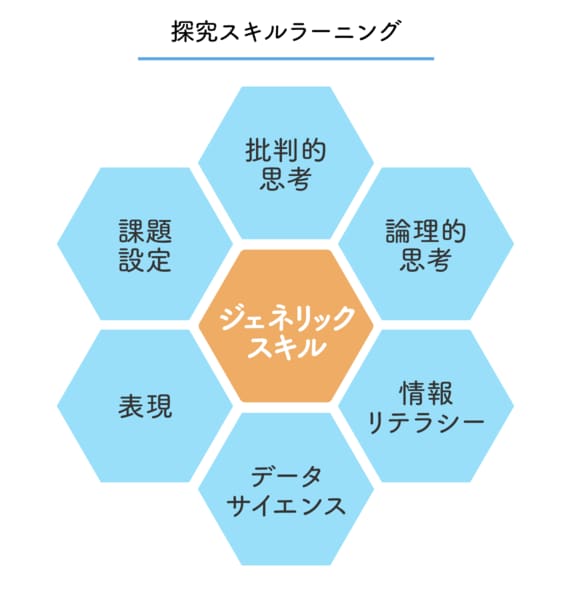

「『カリキュラムマネジメント』といえば、教科横断型の授業実践や学校設定科目などを作るのが一般的ですが、実践成果を基にカリキュラム全体をスピード感を持って改善できている学校はほとんどありません。

そのため本校は、教科ではなく『スキル』で横断しています。批判的思考や論理的思考といった探究の質を高める『ジェネリックスキル』を定義していて、これらのスキルを育む学びとして『探究スキルラーニング』を全教科の通常授業内で開発・実践するよう先生たちにお願いしています」

(青翔開智中学校・高等学校提供資料を基に東洋経済作成)