「224人の子の脳」3年追って見えたスマホの脅威 成績が低下してしまう真の要因はどこにあるか

私は東北大学加齢医学研究所で、2008年より認知機能発達寄附研究部門も主宰しています。この部門では、健康な児童・生徒の認知機能と脳の発達、発達障害を持つ方々の認知機能と脳の発達について研究を続けています。

この寄附研究部門の研究の1つとして、脳構造のMRI画像解析による脳発達研究を行っており、横断的調査による児童・生徒の日常生活習慣と認知機能や脳形態の関係の解析、3年間の追跡調査による日常生活習慣と認知機能発達や脳発達の関係の解析を行ってきました。

驚くべき結果が得られた

その中で児童・生徒の3年間の脳発達とインターネット利用頻度の関係を解析し、驚くべき結果を得ることになりました(文献1)。

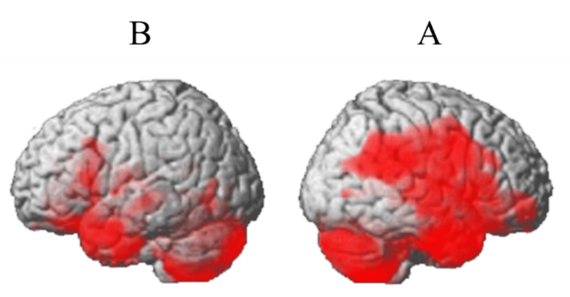

図1をみてください。脳の模型図に色がついています。図のAは脳の模型を右横からみたものです。前方(額側)が図の右側、後方が図の左側にそれぞれあたります。図のBは同じ脳の模型を左側からみた図で、前方が左側、後方が右側に対応します。

仙台市在住の5歳から18歳の児童・生徒224名の3年間の脳発達の様子を、MRI装置を使って観察しました。

図で赤い色のついている領域は、インターネット習慣が多いことが原因で大脳灰白質体積の増加(発達)に遅れが認められた領域を示します。赤の色が濃いほど、遅れの傾向が強いことを示します。

大脳灰白質とは、大脳皮質とも呼ばれ、神経細胞層を意味します。脳の活動は、神経細胞が活動し、その電気的な情報が他の神経細胞に伝わることで成立します。大脳灰白質体積が増加するということは、脳活動がより高度に成長していくことにつながっているのです。

より専門的にいえば、大脳の場所ごとに発達のスピードやタイミングは異なるのですが、いずれにせよ成長に伴う大脳灰白質の発達に抑制がかかっているのであれば、事態は非常に深刻です。身体で譬(たと)えれば、成長期の子どもたちの身体の発達が3年経過してもほとんど認められないことと同じなのです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら