値上げ続く学校制服、知られざる業界「体質」 旧態依然の構造、業者と教員の癒着も残る

2016年、栃木県南部の県立高校。新たな制服の製造業者を決めるコンペの結果が白紙撤回された。撤回のきっかけは、コンペで選ばれた大手制服メーカーと高校教員の癒着疑惑。コンペ終了後に、メーカーの担当者と教員が地元で祝杯を挙げている様子を関係者が目撃し、高校に通報して発覚したのだった。

「昔からよくあること。特段驚かない」と、別の制服メーカーの社員は淡々と話す。制服の仕様を変える際は、校内に設置した検討委員会で一定の要件を決めたうえでコンペを開催するケースが多い。一見、公平な手続きを経ているように映るが、冒頭の高校のように、選定の過程で担当教員が親しいメーカーを優遇する事例は今でも残っている。

制服のほとんどは国内生産

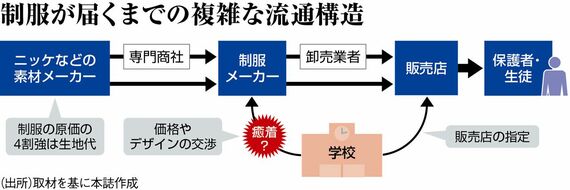

制服にかかる費用を負担するのは生徒と保護者だが、その価格やデザインの実質的な決定権は各学校に委ねられている。少子化が進む中で顧客確保に奔走する制服メーカーにとって、自社をひいきにしてくれる教員をいかに囲い込むかは重要課題だ。

学校制服の市場は、いずれも岡山県に本社を置く菅公学生服、トンボ、明石スクールユニフォームカンパニーの大手3社が過半のシェアを取る。

2〜3月の合格発表後に採寸し、4月の入学式前までに全生徒の元へ届けるため、短納期が要求される。3年間の使用を前提とした耐久性も求められる。そのため、衣料品の輸入比率が9割を超す現在でも、制服のほとんどが国内生産だ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら