商品の価格を変えずに内容量など減らすことで、消費者の買い控えを防ぎつつ販売価格を実質的に引き上げる「実質値上げ」が定着し、消費者の目も厳しくなってきたという見方がある。

実質値上げは商品に対する需要増を理由に行われることは少なく、原料や人件費などのコスト高を「こっそり」転嫁することが目的である。消費者がその変化に気がつかなければ、消費マインドが悪化することはないと期待される。

しかし、消費者が「価格の据え置き」は「錯覚」であったと気がついたり、結果的に購入頻度が増えることで実際に負担が増えていると感じ始めたりすれば、通常の値上げと同じように消費全体へのマイナスの効果が生じるだろう。

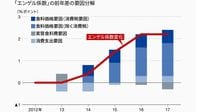

最近の実質値上げは、アベノミクス以降の円安による輸入物価の上昇(原材料などのコスト高)を反映して行われたケースが多いとみられ、2013年と2014年に増加した。

食品価格上昇の12.3%が「実質値上げ」

2010年以降の消費者物価指数の構成品目に対する具体的な調査品目(調査対象商品や内容量など)を調べると、実質値上げが行われた可能性の高い品目は、2012年が2品目だったのに対し、2013年が5品目、2014年が7品目と増加した。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら