石油連盟は併せて、旧暫定税率の廃止を求めており、自動車用の電気などにも自動車燃料税相当の課税を行い、EVやガソリン車にかかわらず課税の公平性を確保すべきとしている。確かに、ガソリン車だけに負担が偏っている現状を改善する意図には一定の合理性がある。

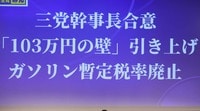

だが、そもそも旧暫定税率の廃止は、物価高騰にあえぐ国民にとって相当必要性の高いものであり、同政策を公約に掲げた国民民主党の躍進もそれを裏付けている。

走行距離課税が実質的に旧暫定税率の穴埋めをすることになれば、大きな反発が巻き起こることは目に見えている。仮に走行距離課税がスタートした場合、与党に対する風当たりはもちろんのこと、穴埋めを容認した野党は信用を失うことだろう。

もし導入されたら、地方のダメージが大きい?

走行距離課税は、簡単に言えば、走行距離が長いほど支払わなければならない税額が増え、走行距離が短いほど税額が減る仕組みだが、言うまでもなく地方へのしわ寄せが強いものだ。都市部のような自動車を使う場面の少ない地域は、公共交通に切り替えるなどして利用頻度は少なくできるが、地方は自家用車しか移動手段がないことが大半である。

都市部と地方をめぐってはたびたび経済的な格差などが争点になるが、税金の負担の観点からもますます議論を呼ぶことになりそうだ。「経済的な苦しみは、物資の不足としてではなく、アイデンティティの喪失として感じられることが多い」と言ったのは、政治学者のフランシス・フクヤマだ(『アイデンティティ 尊厳の欲求と憤りの政治』山田文訳、朝日新聞出版)。

フクヤマは、収入とステータスの結び付きを承認をめぐる闘争という視点から取り上げた。これは収入だけではなく、税金の負担など受益者に傾斜が生じる状況にも当てはまる。「なぜ、自分たちだけが多額の税金を取られ、かつ最終的に得られる再分配が少ないのか」という不満の蓄積は、階層や世代、地域的な特性に根差すアイデンティティを揺るがす。

経済学者の井手英策らは、日本で長らく採用されてきた「勤労国家レジーム」がいびつな再分配の背景にあると指摘する(井手英策・古市将人・宮崎雅人『分断社会を終わらせる 「だれもが受益者」という財政戦略』筑摩書房)。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら